感情タグBEST3

Posted by ブクログ

中学生くらいのときに、地獄の黙示録の原作を読みたくて300円で買った本。懐かしい駸々堂のブックカバーのまま、40年寝かせて今頃読んだ。

主人公マーローが、アフリカの奥地にいるクルツを連れ戻すように会社に命令され、地獄のような光景を見ながらコンゴー川を遡って行く。

地獄の黙示録が好きな人ならきっと気にいると思う。

Posted by ブクログ

さすがに古典的名作と呼ばれる作品は、ものが違う。かならずしも整っているわけでは無さそうなのに、展開の巧みさ、テーマの奥深さによって、一読、忘れられない内容である。

Posted by ブクログ

僕が人生で初めて熟読したと言える書物。かっこいい日本語の文章なので、翻訳者の中野好夫のことも好きになった。が、作者のコンラッドの文章が、僕は原文の英語でも読み、CDのオーディオブックも聞いたのだが、これがそもそもかっこいいのだ。

Posted by ブクログ

ポーランド生まれのイギリス作家・ジョセフ・コンラッドによる実体験に基づいた著作。コンゴー河上流開拓会社の船乗りマーロウが語り手となって、闇黒アフリカの奥地にて象牙蒐集に明け暮れる天才クルツの救出の顛末を語る。

コンラッドの作風として特徴的なものは、大自然を写実的に描くのではなく常に暗示的であり、この「闇の奥」もまた未開の地としてのアフリカの奥地のことだけではなく、人間の持つ心の深淵のことも示唆していることは想像に難くありません。

白人による土人の搾取、文明とはかけ離れた黒人たちの原始の叫び…正常な人間でさえも闇黒の大陸では寂寥と孤独に蝕まれ、クルツのように人が持つ「人間性」も崩壊してしまう。臨終の彼が放った「地獄だ、地獄だ!」の台詞は、私にはその真意をとても理解できないであろうと感じさせると同時に戦慄と不気味な感覚を私に与えました。マーロウがクルツとの接見で感じたことについての描写は、やや晦渋でしたが、クルツを通して「闇の奥」のほんの一部分を垣間見ることができました。

Posted by ブクログ

舞台は1890年代のアフリカ。

船乗りマーロウはアフリカ奥地に出張所を持つイギリスの貿易会社に就職する。

最奥部の出張所を預かる、腕ききの象牙採集人クルツが病に伏しているという噂が流れ、マーロウはクルツの迎えに赴く…。

この小説はアフリカから戻ったマーロウが仲間の船乗りである「私」に語ってきかせる、というかたちで進められる。

クルツの存在も常に伝聞・噂のかたちを取ってあらわれる。

人から人へ語り伝えられ、そのイメージはふくらみ、ゆがみながら変化していく。

クルツの言葉はマーロウによる翻訳と解釈を経て読者に届く。

クルツ自身は切れ切れのイメージを作品の各部に浮遊させながらも、自身は空白、意味づけのできないものとしてテクストの「闇」の部分を担っているのではないか。

Posted by ブクログ

わたしはこれが好きだ・・・とか、こういう傾向のものが・・・というのが「わたし」を知らない人にとって何の意味があるというのか。かといって、誰か有名な誰かが何かを言ったとか引用する気はさらさらにない。書評なんて自己矛盾的に、永久機関が動くはずがないようにそこに無駄にあるだけだろう。私はそういうわけで直感しか信じないが、一生の何処まで「気」が殺がれずにあるかワカラナイのでなるべくいいものに出会いたいなと儚い希望は捨てないで行こうと思っている。コンラッドと共に行けた闇の奥は運のいい場所であった。

Posted by ブクログ

「地獄の黙示録」の元ネタとして有名な(?)コンラッドの「闇の奥」。

いろいろなところで言及されたり、分析されたりすることも多いので、なんとなく知っている気になるが、ここは一応読んでおこうということで。

なんで、そんな気になったかというと、ここ数年、全体主義について調べているところなのだが、アーレントの「全体主義の起源」の第二部の「帝国主義」のなかで、「闇の奥」についての分析があったからかな?

という流れなので、読む視点がどうしてもアーレントの読解に引っ張られるわけだが、それにしても、これはなんだかディープな本だった。

設定としては、マーロウという船乗りが、船が停泊しているなかで、仲間に自分の体験を物語るという体裁をとっているのだが、読んでいて、誰が誰だか、わからなくなってしまう複雑さがある。

訳文も1958年のもので、原文をしっかり訳そうとしているのか、かなり読みにくい感じ。なかなか、話の筋がわかりにくい。(もう少し、新しい訳を読めばよかった)

この難しさはたんに訳文のせいだけではないはずで、まさに「暗黒大陸」アフリカの奥にむかって、川を遡行していくにあたって、なにがなんだかわからないことがどんどん起きて、悪夢のなかに迷い込んでいくような物語そのものの構造からやってくるのであろう。

なんだかよくわらないにもかかわらず、かなり衝撃的な本だった。(読みにくかったのには、最近、わたしが小説をほとんど読まないということも関係しているかもしれない)

アフリカの奥地、闇の奥(Heart of Darkness)に入ることによって、理性と非理性の対立、文明と原始との対立が浮かび上がるとともに、人間の心の闇(Heart of Darkness)に分けいっていくことが主題なんですね。

と言っても、これは19世紀のヨーロッパ人の社会的な構築の文明観なんだけど。

アーレントは、「帝国主義」のなかで、ヨーロッパの植民地経営のなかで、人種主義的な暴力が蔓延していったことが、人の命を軽くみてしまう感性を生み出したこと、そして、ヨーロッパで余計ものになったいかがわしい人々が植民地に行って、傍若無人な行為をおこなっていたことが「全体主義」を生み出す一つの要因になったとしているが、まさにそのあたりの分析を裏付ける本だな〜。

「裏付ける」と言っても、これは小説であって、歴史家には、アーレントの論立ては、まったく許し難い論理であろうけど、アーレントは客観的な事実というより、主観的、心理的な経験というところから、全体主義的な暴力の一面を描こうとしていたんだなとあらためて納得した。

もうちょっと新しい翻訳で、再チャレンジしてみたい。

Posted by ブクログ

マーロウという青年が一旗揚げるつもりで未開の地におりたつ。

白人が黒人を使い、象牙で儲ける。あれ、勝手にやってきた白人がなぜ勝手に元々住んでいる人を顎で使い、(金なんて払ってないんだろう?)利益も自分達の物に。あれ、色々おかしいぞ。

出会う人出会う人、「クルツって奴はドープな奴だぜ」みたいなことを言う。本人に会ってみると、死に際で、まさに死に水をとるはめに。

その瞬間に主人公は何かを悟ってしまう。そしてその説明なし。多分作者しか理解してないし、全世界の人間がおあずけをされている。

Posted by ブクログ

(01)

人類学的な,ゆえに探検的な地誌を装った宗教経済小説(*02)として読むことは可能だろうか.

大航海時代を終え,西欧によって大陸は海岸から発見されていった.本書の書かれた19世紀の終末期には,まだいくらか大陸の内陸は残されていたし,南極北極や高地が目指されると,ヴェルヌやウェルズらのSFもとらえた深海や宇宙が目指される.水平から垂直への探検の志向の転換期に省みられた「奥」が本書の問題である.なお,原題は"Heart of Darkness"であり,「心奥」あるいは「中心」とも訳すことができるのかもしれない.

象牙経済とカリスマ的な支配の中心にいる,あるいは語り手マーロウ(*03)の人類学的な罪悪感の心裡に潜む,クルツという存在はとても創造的である.クルツの意志や能力は,クルツの所有になく,奥地に居座るクルツを取り巻く環境の側にある.つまり,クルツを創造したのは蛮人,叢林,森林の総体であって,クルツ自身ではない,というところが肝になる.闇の側には,クルツに経済的で宗教的な存在としてぜひとも支配してもらいたいという人類学的な事情があった.

ゆえに,クルツは死んでのちに闇から運び出されたのではなく,闇から運び出されたために死んだのである.

(02)

「巡礼」という隠語がこのあたりの事情を端的に表している.

(03)

クルツに対してマーロウとは何者か.合理的な思考の下では,クルツの存在について語るクルツの紹介者,そして伝道師のようでもある.

が,「俺の知り合いが」で始まる騙りが,「俺」自身の経験であることが日常的でもあるように,マーロウは,クルツへの憧憬を語ると同時に,クルツ自身である己を告白している.このように読んだときに,タイムリープな時系列が現れる.

冒頭のテムズ河での船上の待機は,すべての経験を終えたのちのマーロウの状態であるという合理的な読みの裏側には,すべての始まりの前,マーロウのクルツを求める旅程どころか,クルツ自身の旅のはじまりを予感させていることも読み込める.海を川を辿り,ところどころの中継地を経由し,奥へ奥へと進むこの道行を何度となく何人もいった,すべての同類たちの経験と予感でもあった.

Posted by ブクログ

【本の内容】

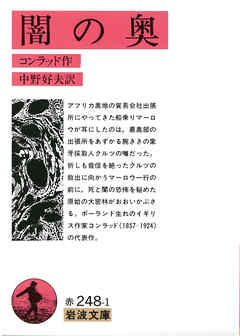

アフリカの奥地に象牙採集をする人々の上に起こった事件を作者自身の体験にもとづいて書いた作品。

『颱風』『青春』と共にコンラッドの中短篇の代表作であるが、作品の芸術的根強さにおいて他の二つを凌ぐ。

ここには作者の原始に対する驚異と文明に対する呪詛とが熱病のような激しさであらわされている。

[ 目次 ]

[ POP ]

[ おすすめ度 ]

☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度

☆☆☆☆☆☆☆ 文章

☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー

☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性

☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性

☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度

共感度(空振り三振・一部・参った!)

読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)

[ 関連図書 ]

[ 参考となる書評 ]

Posted by ブクログ

19世紀,諸西洋籍の船舶(作品ではフランス)が“未開の地”アフリカへ渡り起こった『象牙』に纏わる出来事たち.

教科書に載った「事実」とは別の観点から眺めることで,当世の彼ら西洋人の高慢,貪婪,凶暴,盲目さが何より現実味を帯びて感じられる.

語り部のマーロウの口上は情緒に溢れ,一人の人間の感情と自意識が鮮やかに伝わってくる.彼の言動,苦悩は――私たちにはまず経験しえない,世にも哀しい侵略に向かう船上での物語だとしても――純然たる現実として,感情の深淵に強く訴えかけてくる.その愚かな高慢さまでも,我々に共感を呼ぶ不思議.

つまり私たちは誰でもマーロウになりうる.アフリカという原始の闇の世界,そして,人心の奥底に潜む闇は,21世紀の我々に対しても強い共感と教訓を投げかけてやまない.

どう見ても誤訳な瞬間も見受けられるが,訳者あとがきの腰の低さには噴く.

Posted by ブクログ

「羊をめぐる冒険」が「地獄の黙示録」をベースに書かれたとされ、「地獄の黙示録」はこの「闇の奥」を基にして制作さられたといわれます。それを知った上で、もう一度「羊〜」を読むと、主人公が「闇の奥」を読むシーンが描かれていることに気が付きます。

Posted by ブクログ

闇は反転して、光と思われていた西欧文明がその奥に立ち現れて来る。闇の奥とは暗黒大陸アフリカのことではなく、西欧植民地主義なのだ。マーロウの地獄巡りとクルツの死のメタファーが面白い。コッポラによって換骨奪胎され「地獄の黙示録」となった。

Posted by ブクログ

居場所を喪失した上流貴族の、植民地主義を利用した自己優位権力確認のハナシ。西洋近代的理想自我を自明として完全知に魅せられ、おそらくはそれに駆り立てられ、未知=「闇」を支配しようとしてコンゴ奥地に入り込むが、その自明の存立基盤すら成り立たない「未開」の「闇」に飲み込まれたまま、ひたすら己の超越力と意志の悪夢にしがみついて、じっと死を待っている畏怖。

Posted by ブクログ

コンラッドは、自身が船長として、現在のコンゴ民主共和国のキサンガニ(スタンリー・フォールズ)に遡行した時の経験を基に、この小説を書いたとあとがきにあります。

主人公がアフリカの奥地で出会うクルツという人物の心の闇、そして19世紀当時のアフリカのジャングルの闇が不気味に描写されています。

このあたり、映画の「地獄の黙示録」は、この小説の雰囲気を良く伝えています。実際、フランシス・コッポラはこの作品の映画化を真剣に検討していたようです。マーロン・ブランド演ずるカーツ大佐の名前が、クルツに似ているのは偶然ではないでしょう。

異郷であれ、大都会であれ、そこに住む人間の寂寥を描く、というのは文学の一つ大きなテーマなのでしょうか。この小説が書かれた19世紀末、植民地の開拓への野心華やかりし時代にアフリカへと渡った人たちの懊悩が垣間見えた気がしました。

Posted by ブクログ

解説の通り、クルツが荒廃していく話だということは理解できたが、全体的に分かりにくい。

終始一人称語りの上に文章が装飾だらけのため、何が起きているのか理解するのに時間がかかった。一部時系列的に前後する話をしていたりした箇所も。

そのため、一つ一つの文章を正確に追わないと理解できないため電車の中で読むには向かない作品だと思った。

まぁ、これが彼の持ち味なのかもしれないけれど

Posted by ブクログ

表題を知っていても読んでいなくて喉の小骨状態になってる小説が誰しもあると思うのですが、私にとってコンラッドの闇の奥はそういう作品のうちの一つでした。何が起こったといえばもう最初から異常事態なわけで、ジャングルの奥地へ近付くにつれどんどんきな臭くなる。私としてはここまで大仰にクルツたる人物に期待させといて、案外あっさりとしたもんだなぁという印象で少々物足りなさが残りました。

ただ、マーロウの中の瞬間的なイメージの強度に従った語りなのだろうなとは思う。

Posted by ブクログ

コンラッド自身の経験が元になった小説ということで、

当事者目線から19世紀の奴隷貿易やその舞台となったアフリカが描かれた小説というのは歴史的に見ても貴重な作品。

原文が出版されたのはなんと1899年!まじか!

そんな作品を21世紀に読めるなんて単純にすごい!

「闇」とはひとつに「未開の暗黒大陸」=アフリカを象徴しており、誰も知り得ない暗黒大陸の奥=アフリカの実態を描いていると思いました。

もう一つ「闇」とは、そんなアフリカに住んでいる人間がどんどん孤独や寂寥に蝕まれて人間性が失われている様子を描いているのかなと思ったり。

誰か解説してくれー

Posted by ブクログ

難解だった・・・。そもそもおれの読解力が稚拙なんだけど、テーマが抽象的なうえ翻訳のむずかしさも手伝って、ぜんぜんわからんかったです。

再読しなくちゃいけないとおもうけれど、とりあえず、今回の読書では「孤独」の重さを感じた。

自然、自然であること(おのずからしかるべく)は、少なくとも現代社会をいきる人にとっては、とてつもなく「孤独なもの=不明なもの、闇」であって、その闇は未開の自然の象徴であるアフリカの奥地だけでなく、ひとのなかにもある。

ホルクハイマー=アドルノらがいう「理性による同一化作用」と親和性がある気がしたんだが、そうすると、人は孤独=闇をもとめているということでもあるのかね。

やっぱよく分からん。もう一回よむ!

Posted by ブクログ

F・コッポラの映画の原作として興味を持ち、オーソン・ウェルズも映画化を企画していたと知り手に取った。

人物・言葉・風景、どれも霧がかかったように曖昧としており、読後には何とも言えないもやもやが残る。

誰もが一目を置いた男クルツは未開の密林の奥に踏み込み、その闇にのまれた。

彼の考えも、彼の言葉も、私にはいまいち読み切れなかった。ふと霧が晴れたようにクルツの輪郭が感じられる場面もあった。もう一度読み直せば更に鮮明になるかもしれないと思う一方で、闇の中ではっきり見える事はない。何度読んでも変わらない。そうも感じた。

Posted by ブクログ

かなり乱暴にまとめると「ある船乗りのアフリカ思い出話」になると思うのですが、読後には重苦しさと、言葉にできない感情が残りました。それを無理矢理文章にするとしたら、的外れかもしれませんが今のところ「人間とは本来、自然の一部であったのに、いつしか文明や経済という実体のない物に支配され不自然な存在となってしまった。かといって原始的な生活は、今の人類には恐怖や荒廃という闇でしかなく、狂気である。もう戻ることはできない」という文明批判と焦燥でしょうか。この作品は、時間を置いて再読する必要があると感じました。

Posted by ブクログ

全体としては曖昧模糊とした印象が拭いきれない。

それは独白の形で伝えられるエピソードが、きちんと話の流れに沿っているようで突如として挟まれる挿話のために、理路整然と物語を構築することを妨げているからのように思うのだけれども、それがこの小説の妙な味になっている。はっきりと確実なことは独白者の経験として語られるだけで、最重要人物であり、おそらく飛んでもない人物でもあるクルツの話は、伝聞の形でしか語られない。

だが、クルツの最期の言葉が妙に印象的に感じられるのも、こうした手法を採ったからだろう。

Posted by ブクログ

やっぱりヴィクトリア文学の妙なエンタメ性は好かないなぁと思います。

人種差別的とかポストコロニアルの幕開けとかそういう瑣末な後付はまぁいい、でもこの本に描かれる闇とは端的に言ってしまえば、

特異な環境におかれた人間が容易に変わってしまうってこと。

なんとなく、想起するものが俗っぽいけど、

カイジとかSAWとか、そういうものと、重奏低音は同じな気がする。

Posted by ブクログ

「英語で書かれた20世紀のベスト100」に選出されているそうだけど、

これを★4とか5に評価したら

それは見栄を張ることになってしまうので正直に★3。

『地獄の黙示録』がこれを元に作られたとは知らなかった。

なるほど。

さらに『羊をめぐる冒険』が『地獄の黙示録』をもとに書かれ

中に『闇の奥』が出てくるって?

ふーむ。

読んでいて気持ちが暗くなる。

コンラッドの実体験を元にしたと言うのだからなおさらである。

舞台は植民地時代だが、

登場する白人達と今の自分たちには

もしかしたら大きな違いはないのかもしれない。

ちゃんと理解しているか自信は全くないのだけど、

暫くつきあわねばならない本なので、

再読を試みたい。