感情タグBEST3

Posted by ブクログ

現場に出るだとか、圧倒的にインプットするだとか、リアリティのあるコンサルティングが自分にできているのか、問い続けないといけないのだなと。あとは、仮設思考は重要だけど、勘所掴むまでは数を打つのも経験だと言う話は面白かった。

Posted by ブクログ

10年ぶりに電子書籍で読み返した。

震災直後に出版されたこともあり、当時の日本企業・日本経済への不安を感じ取ることができる。

出版後10年近く経ち、日経平均は劇的な回復を遂げたものの、本質的な企業価値は向上しておらず、足元ではGAFAMの合計時価総額が東証一部全体の合計時価総額を上回っており、グローバル競争力が成長しているとは言いがたい状況。

当時はまだ自身の経験が乏しく、記載されていることの半分程度しか腹落ちして理解することができていなかったと思う。

いまは自身が事業会社役員を経験したこともあり、ほとんどが納得感をもって読み進めることができた。

■世界経済、日本企業の状況

グローバル化、資本の巨大化、デジタル化の流れ

付加価値の源泉が設備から人のインテリジェンスに移行してきている

設備は保有できるが、人は保有できない(奴隷ではない)

企業の経営力を決定するファクター「SOLVE」

S・・・Strategy

O・・・Organization

L・・・Leadership

V・・・Vision

E・・・Execution

富山氏はOrganization、Executionを機軸にした再生が強み、波頭氏はStrategy、Leadershipを機軸にしたピュアな戦略が強みな印象

環境変化による戦略の修正速度が上がっているため、以前は半年~1年程度かけて戦略策定していたのが、いまは3ヶ月程度で策定する必要

外部環境の複雑性が上昇することで、戦略策定の難易度が上昇

グローバルで成功している企業は、日本独自の強み・特徴を持っている。ローカルくさい。地方の企業が多い。東京まで出るのも海を越えるのも同じだから?

企業は2つの本能を有することを理解。両社を舵取りするのがマネジメント

- 資本の本能:利益、拡大

- 組織の本能:現状維持、変化の排除、自己増殖

一番しがらみがあるのは経営者。社内、取引先、経営者OBなど。しがらみの多さを理解

経営者候補をしがらみがないように育成(例、海外や子会社への出向)することも

意思決定は合理、組織を動かすのは情理

カネボウの事例は合理⇒情理⇒合理、とサイクルを回しながらビジネスモデルを組み立てているのが特徴的

足元ではExecutionをベースにした施策を積み上げることになるが、同時に将来のビジョンから逆算した戦略、組織設計、人材育成を行う必要

魚の流通市場は複雑性が高い、多層化。天候変動、漁獲エリアを考慮したポートフォリオの重要性、売ってもらえる人間関係

ビジネスDDでは、公開されている書籍やレポートに記載されている以上のそのビジネスの肝をどれだけ押さえられているか

財務DD、法務DDは瑕疵の治癒の問題、もしくはバリュエーションへの反映の問題だが、ビジネスDDは良いか悪いかの二択の問題(「イエス・ノー・クエスチョン」

■プロフェッショナルなコンサルタント

経営者と対峙し、戦略の方向性の転換、経営者の意思決定に関与できるのがトップクラスのコンサルタント

起点と終点を決められたプロジェクトばかりやると高級文房具になってしまう

MBA的なハードスキルは必要なスキルの10分の1程度

ロジカルシンキング・ロジカルコミュニケーションは筋力。やればやるほど有る程度までは伸びる。特に若い間は。

ロジカルシンキングは、ディメンジョン、因果の強さ、独立・相関、を意識

ロジカルコミュニケーションでは言いたいメッセージの本質を抽出したメタファーを活用できると相手の理解度が上がる

情理の存在を理解することは大事だが、情理に逃げない。情理を論理的に理解するように努める

3ヶ月で1つのマスターを取得するくらいのつもりで勉強することが大事

経営者が知らないファインディングを示すことが重要

大企業になるほど現場の実情まで把握できていないことが多いので、現場のリサーチ、ヒアリングを通じて経営者が知らない情報、示唆を得ていると経営者は話を聞く

企業の正史だけでなく裏史も理解

Posted by ブクログ

3か月で修士一個、という表現が非常に刺激的。

コンサルの使われ方も変化していると言われるが、この二人のようになるためには相当の鍛錬が必要であると実感させられる。

Posted by ブクログ

まずは論理的思考を取り入れる筋トレ。この積み重ねがコンサルのファンデイションをつくり、そのあとに経験が上澄みとして入っていく。経験だけでまわすことも出来るけど、それは、毎日の筋トレがベースにあるから。

だから一つ一つにこだわり、自分の目で、他者からの評価を受けいれて成長することを繰り返しながらコンサルとしての自分の形を作っていくべき。という非常に筋の通った話で、なおかつ具体例なども出ていて参考になる。

これからコンサルを目指そうという若い人むけの本だが、コンサルに成り立て36歳にもできるのだろうか、というかそれをキャッチアップする努力をしなくてはいけないと強く思った。

普通の企業にも優秀な人はたくさんいるし、コンサルを依頼する部署というのは少ない。たいていがリサーチで、判断するのは私達で、ということが多々ある(特に弊社の場合)。何のためのリサーチなのか、なぜリサーチをすることになったのか、その前提は?ということを突き詰めて考えて、方向性を決めてリサーチを新ためて設計する形にし、分析の結果を踏まえてどうアクションしていくか、そこにリアリティがあるのかを突き詰めていかなくてはいけないと思う。幸い、ECにおける泥臭いことは10年やってきた。この経験を活かさない手はないし、自分だけのコンサルの形を作るためにも日々勉強する必要があると強く感じた。

コンサルだけじゃなくても勉強するということで、経営者意識で働くためにも大切なことは何か、あなたが社内政治という言葉で語られているものの裏になにがあるのか、どうしてそのような状態になっているかまでしっかり考えて、自分はどうすべきか、でも今はこれしかできない、ということをきちんと理解して働くだけでも、10年後何も考えないでチャート製作に没頭していた人よりは数段違いが出ていることだろう。と信じたい。

Posted by ブクログ

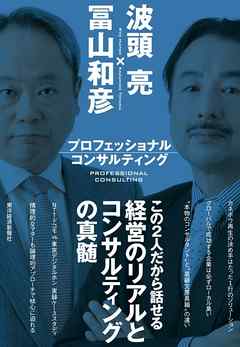

日本におけるトップコンサルタントの1人である波頭氏、事業再生の請負人である冨山氏による、次代のコンサルタントに求められる資質は何かをディスカッションする対談本である。

戦略コンサルタントと言えば、クライアントが進むべき方向性をチャートを駆使してプレゼンするイメージが強く、その後の実行の部分はコミットしないイメージがあった。しかし、本書ではそのイメージを良い意味で裏切ってくれた。これからの企業は「エクゼキュージョン・ケーパビリティ」、すなわち組織の実行能力が非常に重要な経営要素になり、戦略コンサルタントもこの実行部分に関与する必要性を説いているからである。

また、クライアントの実行を支援するための資質として、徹底的な論理思考力が求められるが、その妥当性を担保するためには徹底した現場での裏付けが必要だという。この点も机上の空論を提示するイメージの強い戦略コンサルタントのイメージを覆された。さらに、「情理」への理解も必要という。戦略コンサルティングもスマートさとは程遠い非常に泥臭い世界をも併せ持つようだ。

やはり、トップクラスの戦略コンサルタントも実行能力の重要性を十分認識していた。その重要性を若手のコンサルタントやビジネスリーダーに伝える場がそう多くはない。その場を本書が担っているのかもしれない。本書でよく、「若い子(コンサルタント)」という様な言葉が登場するのも、波頭氏や冨山氏が若手の育成を強く意識しているからであろう。

その意味で、本書は、自らの行動を変えるための指針になりそうだ。

Posted by ブクログ

波頭さん・冨山さんという日本を代表する戦略コンサルタントが

コンサルティング業界について語った対談本。

昔、コンサルティングに興味があったからというのもあり、

かなり面白かった。

けど、コンサルの世界は凄まじい、その一言に尽きる。。

3ヶ月でマスターを1つ取るくらいの気持ちで勉強!?

それを4・5年続けて、基礎的な知的体力がつく!?

この人たちの勉強量はどこまでやり込むのでしょうか。。

世の中にはここまで自分を高めようと努力する人たちがいるのかと

とっても大きな刺激を受けました。

Posted by ブクログ

自分の中にあった「プロフェッショナルなコンサルタントとはどうあるべきか」という問いにストレートに答えてくれた一方で、超えるべき壁の高さも同時に痛感させられた。

内容としては、現在の「戦略コンサルティング」が以前に比べて高度化・複雑化している中で、戦略コンサルティングの本質とは何か、及び若手のコンサルタントに求められる働き方・学び方とは何かについて、波頭、冨山両氏の長年のコンサルティング経験を踏まえて、対談形式で書かれている。

Posted by ブクログ

ロジックのトレーニングを徹底的にやる

そこで間違ったら、あなた死にまっせ。と言えるか。これで勝負しないんだったら、すいませんけど、今回僕ら手伝いませんよって、言えるかどうか。

じぶんだったらどう考えるかというスタンスが、分析をしたり、リコメンデーションを作ったりする時の基本姿勢になっている人が伸びるんです

例えば、19世紀、20世紀であればどう行動したか、と考えると面白くなる。

靴をすり減らして、現場経験を積む!!

現場で起きていること自体を、本当に本気で面白いと思って取り組んでいるかどうか

小さくとも一気通貫のビジネスを経験してみる

仮説の設定、調査の設定、質問表のスクリプト、インタビューの実施、データの解析まで。

その結果に基いて戦略を立て、コンセプト、デザインまで自分でやって成果を出す。

一つの答えに向かって、必要なことを一つひとつ整合させながら一人で統括的にまとめあげる。実際にエグゼキューションまで行う。

3ヶ月に一つ、マスターを取るくらいの勉強が必要

論理的思考=ディメンション、独立・相関、因果の強さ

日本の商習慣は継続を前提に考える

ファクト、論理、情理が全て

論理的になぜ、なぜを繰り返していくと、動機付け体系とか価値観とかが見えてくる

リアリティをちゃんと調べることは、本当のファクトを追いかけることである

とにかくファクト、1次情報を取りに行く。

本質的レベルでの、プロとしてのプライド

コンサルタントはリアリティをもっている、分かっている。

→もっと面白いことがある、このままだとヤバいですよ

しかし、心に留めておくべきは、過去ほど情報格差が無くなっていること

年功序列を崩せば、終身雇用は守れるかもしれない

Posted by ブクログ

・組織の実行力が戦略の自由度を規定する。つまり、エグゼキューションケーパビリティのレンジが経営戦略のあり方を決める。

・「無事これ名馬」「忠犬ハチ公」

Posted by ブクログ

経歴も素晴らしいトップコンサルタントの、プロフェッショナル魂が垣間見える。自分が知っているコンサルタントは、少年少女探偵団的なレベルの人しかいないことがよくわかる。

コンサルタントでなくても、学び、気づく点が多い一冊

Posted by ブクログ

コンサルタントはクライアントの課題解決を求められるけど、その業界のプロがたまたまファームにいるわけもなく、決まるとその業界のことを誰よりも詳しく知っている状態を作るとのこと。

Posted by ブクログ

流石の内容ですし読んでいても面白いですが、

このふたりの本をそれぞれ読んだことある人には、

やや発見の少ない本ではあると思います。

わりとスタンスも近いところがあり却って相乗効果は少なかったかなと。

とは言え、逆に言えばそれぞれの良いところが削られている訳でもないので、

どちらも知らないという人にはお得な一冊だと思います。

おふたりともすっと筋が通っているのでそこは良いですね。

Posted by ブクログ

コンサルタント向けに書かれているので、コンサルタントと縁が無いとイマイチしっくりこないところもある。

ただ、仕事に対する取り組み方には共通する部分もあり、参考にしたい点もある。

一番印象に残ったのは、以前のコンサルティングと言えば、「大きな戦略を提示しておしまい、実践はクライアントで考えてね」で十分に稼げていたのだが、今は戦略自体を思いつくだけではクライアントは納得せず、具体的に現場を動かす「執行力」というものまでコンサルには求められている、というところ。

プランを提示すること以上に、人を動かす、モチベートする、という活動の重要性が高まっているようだ。

Posted by ブクログ

日本のトップコンサルタントといえる、波頭さん、冨山さんの対談本。

「本当にプロのコンサルタントになるには」というのがベース。

しかし、話が経営全般、会社の本質などにおよび、そしてここの内容が深い。コンサルを目指さない人でも参考になる。

<めも>

◆経営

意思決定の力×実行の力=経営の力

◆会社

会社は、組織の本能と資本の本能の2重螺旋

資本の本能=バリュー創出で利潤を得る

組織の本質=自己増殖と変化の排除

◆知識、能力

業界紙2年分を読み込めば業界の仕組みと構造が見えてくる

基本的には知識と論理思考力。情理は、ちょっと到達していれば20代は合格。

論理的思考は、スキルでなく筋力

3ヶ月で、修士1つとるぐらい勉強する

◆「ファクト」「論理」「情理」がすべて

論理的に説得できなくてもあきらめず、どうやったら耳を貸してもらえるか考える。

執着心が最大のファクター

●情理は、「情」の理屈。ロジカルシンキングで情理も追求できる

情理は、「情」の理屈。エモーショナルロジックがある。

情理も一つのロジックとするならば、大切なことはとくかくロジカルに考えぬく姿勢に尽

きる

情理を「ロジックが通用しない世界」と思ってしまうと「一筋縄ではいかない」で済ませ

てしまう。

そこで思考をやめてはいけない。ロジックじゃないところに逃げ込んじゃうから。

Posted by ブクログ

コンサル業界の状況を分かりやすく解説。

「少年少女探偵団のレポート」等の表現もみごと。

若手向け勉強法もいろいろ参考になるのでは。

自分自身もプロフェッショナルとして生き残れるように、

さらなる努力と実践を重ねたい。

【2011年8月 若手用に購入】

Posted by ブクログ

内藤忍氏オススメの本。未知の単語が何度となく出てきて難解な部分もあるが、東京デジタルホンvsNTTドコモのコンサル実話のくだり等は面白く、一気読み♪

Posted by ブクログ

波頭亮と富山和彦(こちらの方は存じ上げませんでしたが)、二人のプロフェッショナルコンサルタントが、日本企業の過去の戦いを振り返り現在から未来へ向けての戦いを展望します。そして、そこで活躍すべきコンサルタント像について意見を戦わせます。

重要なのは徹底した事実の掘り下げとロジカルに考え尽くすこととそのロジカルな表現とし、更に行動経済学で論ずる人間の機微、情理を見逃してはならないと説く。

会社を資本主義のシステムとしての、利潤追求と、人の集団、組織としての自己増殖と変化の排除の二つの本能があり、それらが二重螺旋ののように絡んで動いているとのこと、こう考えると論理と情理せめぎ合いがよく理解できます。

そしてその中で経営者は迅速に意思決定を行い、実行することだ。無論この意思決定にも実行可能か否かも大きく影響される。プロフェッショナルコンサルタントも相当過酷な職業のようですが、経営者も大変なのだよ^^;

Posted by ブクログ

数々の生々しい修羅場をくぐり抜けて来たコンサルタントの2人だけに読み応えのある内容。とても説得力がある。流石に論理的でわかりやすい。今後は執行力が重要との指摘も共感出来た。

Posted by ブクログ

一流のコンサルタントの職業観やマインドに触れられる本。知識の内容とお客様に提供する成果物は違うけれど、SEとも近しく感じ、参考になる点は多い。

以下に一部抜粋。

・クライアントとの関係は、どっちが考え尽くしたか、喧嘩をしているわけだから。

・最終的にはコンサルタントにしても、人に対する洞察や人に対する関心がないと難しい。

・ロジカルシンキングは相手に承認してもらうためのロジカルコミュニケーションをともなってはじめて実現化する。聞き手にとって受け入れてもらえる、理解してもらえる、ということが求められる。聞いているほうがそれをロジカルであると理解・納得できるか。

Posted by ブクログ

著名コンサルタント2名による対談本。

大変示唆に富んでいる対談だと思います。

特に、リーダー育成に関する構造的欠陥、若手のインセンティブ設計の失敗という2つの指摘について、早急に対策を講じなければならないでしょう。

Posted by ブクログ

【2回目(引用)】

会社は、資本の本能と組織の本能が二重螺旋のように絡んで動いていく。資本の本能が環境変化に合わせて事業分野や戦略スタイルを変えようと志向する。しかし、新しいことはやりたくないとする組織の本能が障害になるという中で、舵取りするのが経営、マネジメントだということです。これが一番ベーシックな会社と経営に関する定義です。

経営者と話そうとするときにコンサルタントに求められるものは、そういうものかもしれない。何を聞かれても。どの話題になっても、ある程度わかって話せるという対応力があるとすごく助けになる

自分だったらどう考えるというスタンスが、分析をしたたり、リコメンデーションを作ったりするときの基本姿勢になっている人が伸びるんです。何かの答えを、教科書や参考書で探そうとする人は、やっぱりダメ

私は整合に関するこだわりが結構あるタイプだと思います。整合しているとか、体系として閉じているとかが、とても気持ち良く感じるタイプです。だからこそ、自分自身で考えてみるのが好き

普通の会社組織であれば意思決定に参加する者全員がロジカルシンキング&ロジカルコミュニケーションの能力を持っていないと、ロジカルで合理的なディスカッションと意思決定は成立しない。

ロジカルコミュニケーションは、正確にロジックを展開して伝えるという正攻法①もあるけれど、聞き手の知識や思考の性質に合わせてメタファーやメッセージとして伝えるやり方②も使えるようになっておく必要がある

論理的になかなか動かない先に、単なる無能や無知や蒙昧があるっていうふうに思っちゃうことが一番危ない。

やっぱり全部の業界をやってきたことは、自分にとってすごく良い財産になっていると思う~中略~多くの業界と多くの会社機能の経験が縦・横に、まさに経験の体系として積み上がると、幾何級数的に的確なソリューションを生み出す生産性が上がる。

チェンジマネジメントというテーマは、戦略論と組織論、論理と情理、短期施策と長期施策…という幾つもの二元論的要素を統括的に束ね合わせて成立するもの

【1回目】

コンサルタントとして活躍する筆者と冨山氏が自身の経験を混じえながらコンサルティングとは何かを対談。

両氏が語るのは足を使って一次情報に触れることが重要なこと。

一番印象的なのは論理だけでなく情理にも注目し、正しい論理で相手を説得出来なくても諦めては駄目だという発言。そしてコンサルタントらしいと思ったのが情理もある程度までは論理で詰められるというもの。

Posted by ブクログ

現役のコンサルタント2名の対談のような形式で描かれている。

時代の流れから、ただ、戦略を立てるだけでは勝てる時代は終わっており、実行に落とすまでのスピードや、経営という真理についての話に触れている。

浅いですが、企業の戦略的取り組みの事例や、その際に生じる軋轢などが紹介されていました。

コンサルタントとして力をつけるための一説で、かなり体育会系の話が出ており、論理性の高い業界の人ですら、ビジネスで力をつけるためには、ある程度の高負荷が必要だということを言っている点が興味深かったです。

論理力は筋肉みたいなもので、トレーニングをすると付く。というのも印象深かったです。

Posted by ブクログ

この本を読むまでこの二人のことは知らなかったのだが、いかにもコンサルタント的な知的会話の応酬と行った対談形式が面白い。世の中一般に第一印象で語られがちな、"所詮コンサルは・・・"といわれるコンサルタントとは一線を画す、ビジネスで変化を起こして成果を生むタイプの本来的な意味でのコンサルタントであることを伺わせる。僕自身もそういった本物のコンサルタントと仕事をご一緒させて頂いたことがあるのでよく分かるが、彼らは本当に勉強して半端ない仕事量・・・この場合の仕事とはデスクワークではなく、とにかく「考えて考えて考え続ける」という意味での仕事・・・をこなしている。

ここまで自分を追い込めるかどうかは、若いときにその基礎動作が癖として出来ているかどうか、というようなことを本の中でも語られている。

厳しいが、おっしゃる通り。

Posted by ブクログ

友人に勧められて読んだ一冊。

コンサルタントとして活躍されているお二人による対談本。

必ずしもコンサルタント向けというわけではなく、ビジネスパーソンにっとて役立つ内容だと思いました。

論理的思考力は誰にでも必要なもの。出来て当然なものという印象を持ちました。その上で、感情にどう対応していくのかがKSFかと思います。

若手コンサルタントに向けたアドバイス的なものもあるので役に立ちました。