感情タグBEST3

Posted by ブクログ

アウトプットをいしきした情報収集をする

自分の立ち位置・期待役割・強みを活かしたアウトプットを意識する

そのためには、差別化した情報収集が必要

若手は「アナログ」な「収集」で差別化しやすい

仮説思考による情報取得

Posted by ブクログ

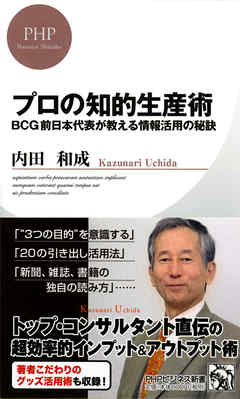

内田和成さんの著書「仮説思考」で影響を受け、それ以来、内田さんの書いた本をよく読んでいます。

ビジネスにおいては特に、「仮説をもって情報収集すること」が大事だということを再認識しました。

Posted by ブクログ

・情報は目的を持って探す。目的は、意思決定のため、アイデアのため、コミュニケーションのため。そうすることで必要な情報の選別が効果的になる。全ての情報を集めようとしない。

・目的を持つことでアウトプットも捗る。

・テーマごとに頭の中にバーチャルな引き出しをつくり、そこに情報を放り込む。そうすると情報同士が点と点が線になりやすくなる。

Posted by ブクログ

著者の文具好き度合いが一緒で、いろいろ共感出来た。

失敗し続けても、アウトプットという実践をしないと、糧にならないと自分に言い聞かせながら頑張りたくなる一冊

Posted by ブクログ

"自らの業務の遂行方法を点検する本として購入。

仕事と作業を混同するなとか、情報を活用する20の引き出しとか、仕事に役立つ文房具・小道具の紹介など役に立つものが詰まっています。"

Posted by ブクログ

他の本にも書かれているものと重複するけど、一流コンサルタントの筆者が日頃どのようにインプット、アウトプットをしているかのテクニックが綴られている。

コンサルタントがやっていることをすべて模範にする必要はないけれど、どんな仕事にしても参考になる部分はあるし、何しろとてつもない仕事量をこなしている人が使っているものなのでそれはそれで学べる部分は多いと思います。

Posted by ブクログ

楠木教授のオススメ本だったので読んでみた。仕事での情報インプットは、アウトプットを生み出すための手段にすぎない、ということを肝に銘じさせてくれる一冊。「少ない情報で意思決定をするのが優れたリーダーというもの」という話は目から鱗。

情報が溢れる時代だから、情報整理よりも情報遮断のほうが必要なんだな、納得です。

Posted by ブクログ

WBSの内田先生の著。

ネットの普及により、インプットでは差別化が難しくなった現在、

他との差別化上、アウトプットの重要性は高まっているという話は納得。

しかし、恐らく多くが陥っている「アウトプット<インプット」状態。

アウトプットする場自体の少なさという問題よりも、

インプットの目的が明確でない点に起因するとし、その目的を分類して、

収集の考え方が書かれており、読めばインプットに対する意識改革が進む。

改めて、インプット・アウトプット両方を実現できる場として、

ビジネススクールの果たす役割の大きさも感じた。

Posted by ブクログ

著者は「仮説思考」という別の著書で、「まず仮説を立ててから物事に取り掛かる」ことの重要性を述べていた。今回情報収集術に関する本であるが、その根底にあるのは「仮説を先に立てて、それに有用な情報を集めてくる事」の重要性。

無作為に情報収集を開始すると、今の情報に溢れている時代では、収集することに多大な時間を要してしまうので、まずはどんな情報が必要なのか?という絞り込みを掛ける必要がある、ということ。この点とても共感した。

Posted by ブクログ

インプットだけでなく「アウトプット」を重視した本。

内田さん(元ボストンコンサルティング)の「20の引き出し」自体も参考になった。

【実践ポイント】

★「嫌なヤツと付き合う」

★論文や著者に直接会いに行く ~生の意見を聞きたいもの

★「異常値」「例外」を見つける

~某銀行支店長のノートマーケティングの例(P196)

★読書メモは作らない ~忘れてしまう情報はその程度のもの

・「トリプルタスク」で情報を入手

・透明袋ファイルの活用

・他業種の見学、異業種交流会に参加(社内にこもらない)

・「使える」「使えない」ではなく「面白い」でフィルタリング(判断)する

・ワイヤレスイヤホン、携帯キーボード、iPad2台持ち(フォトフレーム活用)

・ロディア(方眼紙)、モレスキン、ショットノート(iphone対応)

・筆記具→ジェットストリーム(ボールペン)、ロットリングシャーペン

・スキャンスナップ

・画像ソフトViX

<備忘録メモ>

・30歳過ぎたら自分のスタイルを確立させる

・一流のコンサルタントは少ない情報で判断する能力を持っている

・20の引き出し×20→約400個のネタ

・「ネタの仕掛品」の活用

・情報整理に時間をかけても意味はない

・若手ビジネスパーソンは「アナログの情報収集」で勝負

・「レンズ」(自分自身の独自の視点)をみがく

・「論点のキャッチボール」を試す→奥さんとの対話も訓練の場

・「脳みそにレ点を打つ」 ~付箋、書き込み自体が重要

・雑誌は一次情報に近い二次情報、ネットは1.5次情報

・新聞はいまだに「身だしなみ」

・情報は「こちらから出してもらうもの」

→例:社史、お客様センターの過去10年分のログ、組織図編成、取引先名簿など

・「幽体離脱」「脳みそを二つに割る」

・現場が得意な経営者というのは意外とすくない

・最も重要な情報はつねに「人」から得られる

・若いうちはとにかく借りまくる→自分が若い人に返していく

・日常でも「キョロキョロする好奇心」をもつ

・「負け戦」(採用されなかった提案書)は何倍もあり

Posted by ブクログ

情報をどう取扱い、どのようにアウトプットしていくかを解説した良書。

情報収集方法を説いた書籍が多い中、どのようにアウトプットを差別化していくのかがすっきりと書かれています。また、情報収集においては極力負担がなく、脳のスパークに任せるという発想がユニークで好きです。

Posted by ブクログ

●本の情報を鵜呑みにしては差別化は図れない

●ある目的を達成すること、が仕事

その目的を達成するための手段が、作業

20の引き出しとエバーノートのタグ

●情報化時代は、インブットで差がつきにくい、だからアウトプット勝負

●自分のスタイル=

自分はどこで勝負すべきか見直して見る

●自分の期待役割、得意技を身につけ

自分の価値パターンを築く

Posted by ブクログ

BCG前日本代表の内田和成さんの著書。偶然本屋で発見し、すぐ購入しました。

『仮説思考』『論点思考』を読んでいましたので、非常に興味を持って読み進めました。

アウトプットを意識することや情報収集に目的意識を持って行うといったことはよく聞かれることですが、かなり具体的な方法も紹介していますので、いろいろ参考になると思います。

「20の引き出し」については、カラーバス効果を狙い、常に関心を持つための仕掛け。これはすぐにでもできるはず。

BCGのトップコンサルタントという先入観で読んでしまうと、どれだけすごい手法なのかと構えてしまいそうですが、実態はアナログ情報も活用されていますし、文房具やガジェット好きというご本人の個性も全面に出しており、その部分だけでも楽しめました。

自分のスタイル=「目的を持って情報と接する」×「自分の立ち位置を明確にする」×「期待役割を意識する」

仕事=「ある目的を達成すること」

作業=「その目的を達成するための手段」

情報はあくまで「手段」

少ない時間で必要な情報を手に入れるには「何を目的とした情報活用なのか」を明確にすること

1 意思決定の助けにになる情報

2 アイデアの元になる情報

3 コミュニケーションも手段としての情報

「20の引き出し」

・頭の中に定着しやすくなる。

→アイデアをスパークさせるには、情報をある程度頭の中で泳がせて、熟成させる必要。

・情報そのもに対する感度が鋭くなる。

→自分がどんな情報に関心を持っているか見えていれば、それだけ感度も上がる

・情報を引き出しやすい

→事例を紹介することで説得材料になる。

情報収集=フットワークであり、人脈に過ぎない

情報発信=高度な芸の世界だが、あくまで芸に過ぎない

自分本来の価値は、情報の分析・加工の部分で作られる。

大事なことは、自分はどこで差別化を図るべきかを常に考えていくこと。

自分の弱点はある程度は人並みにまで改善するとして、強みは徹底的に伸ばして自分のセールスポイントにする

<この本から得られた気づきとアクション>

・アプトプット志向、目的意識の明確化で、効率的に効果的な情報収集を行う

・デジタルとアナログの長所・短所を意識する。互いの長所を融合させる。

・自分なりの「20の引き出し」を考え、エバーノートのタグと連携させたら、効果が上がるのではないだろうか。

<目次>

はじめに

第1章 「情報整理」では差がつかない時代-「自分のスタイル」を確立しよう

第2章 大事なのは量ではなく「質」-必要な情報、不要な情報をどう見抜くか

第3章 情報を最大限に活かすための「20の引き出し」

第4章 デジタルとアナログを使い分ける

第5章 私の情報源-メディア、仕事、日常からどう情報を得るか?

Posted by ブクログ

あくまでコンサルタントの情報整理術。人にどう見せるかという点では、使えるのかなとも思う。あくまで情報を捨てることを再度意識させてくれたという点で丸。また、ガジェットについての視点が面白くて、本編よりコラムの方が有用だった。

Posted by ブクログ

簡単に情報が収集できる時代だからこそ、インプットではなくアウトプットで差をつける。

情報を集めることが目的にならないようにする。情報を活用する目的を意識する。

コラムの道具自慢が、ちょっとかわいい。でも、紹介されていた文房具が、自分が良いと思って使っているものと同じものがあって嬉しかった。

常に好奇心を持つことが大切!

Posted by ブクログ

仮説を持って情報収集にあたらないと無駄が多すぎる。ということは、他の著書でも書かれていましたが、今回は

・情報収集の目的(意志決定、企画、コミュニケーション)

・どのような立場として情報を使うか

・期待役割

という点が整理されていて頭に残りました。

そしてどこで自分を差別化するか…。頭が痛い課題です。

Posted by ブクログ

以前、氏の別の本を読んだ時、「頭の中の引き出し」を20もつくるなんて自分にはとても無理だと感じたが、それは仕事だから興味もないのに情報を取るということが多く、心の底から関心を持っていないことが原因なのだと気づいた。

Posted by ブクログ

■本人曰く、情報収集ではなく情報のアウトプットにフォーカスした本とのこと。

■そのコンセプトに共感して手に取った。

■思考のスパーク、20の引き出し、様々なガジェットの活用法など参考になったこともある。

■情報の収集、情報の分析・加工、情報の発信の3段階の中で情報の分析が得意であり、人との差別化できるところとのこと。

■では、その分析・加工方法について、どのように行っているのか、ちょっと期待したが案の定タネあかしはなかった。自分としては、そこに一番興味があった。

Posted by ブクログ

「仮説思考」「論点思考」やブログなどでも触れられているテーマのため、目新しさは感じなかったが、いままで整理して考えたことがない点が2つ。

■知的生産術の基本スタンス

1.自分のスタイルは「情報活用の目的」「立ち位置」「期待される役割」で決まる

2.「情報活用の目的」は「意思決定の補助」「アイデアの元」「コミュニケーション手段」に分けられる

3.「コミュニケーション手段」は相手を説得したい/共感してほしい/ただ情報を得たいといったこと

■情報のプロセスとアナログ・デジタル

1.プロセスは「収集」「分析・加工」「発信」

2.「収集」の「デジタル」はグーグル/商用DB。「アナログ」は体験/直接聞いた話

3.「分析・加工」の「デジタル」はエクセル/ワード/パワポ。「アナログ」は手書き/独自の視点

4.「発信」の「デジタル」はメール/ブログ。「アナログ」は対話/電話/プレゼン

Posted by ブクログ

元BCG日本代表、現早稲田ビジネススクール教授 内田さんの本。

内容的には、氏の他の著書でも常に主張している、インプットよりもアウトプットが大事、ということが繰り返されており、その点ではあまり新しい発見はない。

ただ、ガジェット大好き人間の内田さんが、普段どのような道具やツールを用いて仕事をしているか語っているコラム的な部分は具体的に書かれているので面白い。

・目的というフィルターで情報を選別する。

・自分はどこで勝負すべきかを見なおしてみる。

・仕事は「ある目的を達成すること」、「目的を達成するための手段」が作業

・頭の中に仮想の引き出しを作り、人が面白そうだなと思うネーミングをする

・アナログ(人から直接聞く、独自の視点、直接対話等)での情報収集で差別化する

Posted by ブクログ

ネットから得られる情報は、だれでもが得られるもので差別化がつきにくいと。デジタルとアナログをうまく使い分けることで、アウトプットがよりよいものになると。たしかに最近そう思うことが多い。企画書を最初からパワーポイントで作る人、紙にストーリーなどを書いてから始める人、いろいろいるが、パワーポイントで始めからつくると、全体が見えにくくなるのは確かだと思う。

Posted by ブクログ

著者の内田和成氏は、現在は早稲田大学ビジネススクール教授です。その著作は、前職のボストンコンサルティンググループでの豊富なコンサルタント経験を活かした実践的な示唆に富んでいてとても参考になります。

今回の内田氏の問題意識は、「情報活用」です。

以前は、情報収集・整理力が他者との差別化のキーファクタでした。しかし、現代のようなネット社会においては、情報収集力では差がつかなくなりました。

そういう時代背景を踏まえ、本書では、結果としての「アウトプット」のレベル向上を目指して、そのゴールに向けた手段としての具体的な内田流情報活用法が数多く紹介されています。しかしながら、そこでの主張の根底には「目的志向」の考え方があります。

Posted by ブクログ

昨年秋頃から、長年敬遠していた「実用書」をぽつぽつ読んでいる(知的生産/情報整理がメイン)。実用書慣れしていないためか、どれもこれも「ヘエ…そう言うもんなんだ…」と比較的距離を置いた感想しか持てなかったのだが、本書はすんなり頷た。

とりわけ以下3つがグッときたポイント。

●情報の取捨選択基準は「使える/使えない」ではなく「面白い/面白くない」でいい

●異質と付き合う

●キョロキョロする好奇心が必要

何かを行う際の動機の多くが「面白そうだから」であり、「やりっぱなし」「情報集めっぱなし」な側面が否めなかったことを反省して実用書を読み始めたものの、いまいちピンと来ず、もちろん身につかないまま。しかも「役に立たないもの・こと」に時間を割いてはいけない…との内容に悲しくなったりもした。だって、やくたいもないと思われるようなことこそ楽しく、スキなんだもの(だから実用書はあんまり読まなかったのだ)。

けれど、本書は「好奇心ドリブン自体はOK。その上で、日常的に意識して行くポイントがいくつかあるよ!」と教えてくれたので無理なく受け入れられたのだろう。

というわけで、知的生産系実用書をあさるのはそろそろ終わりにしようかな。

Posted by ブクログ

BCG元代表の内田さんの知的生産術の本。

「インプットよりアウトプットの方が大切」というのは、

巷でよく聞く話ではありますが、

その知的生産のフローにおいて、

インプットをアナログで行いましょう、というのは

内田さんならではのやり方だと思いました。

どんなやり方でもよいので

自分なりの方を見つけたい今日この頃ですが、

こういうプロのやり方の良いところをつまみ食いしていって、

自分なりのやり方を見つけるのが良いと個人的には思っています。

Posted by ブクログ

著者の本はできるだけ読んでいるので購入。

ハウツー本ということもあり、驚くようなことは書かれていない(その人個人の仕事のやり方が書かれているだけ)。自分のやり方をこれを読んだ機会にちょっと振り返り、比較するには良いのかなと思う。

Posted by ブクログ

何度か参加している島口内田研究会で宣伝していたので興味があり購入。

情報のインプットでは差がしない時代に、どうやってアウトプットで差を出すかという事の方法論を説明し、著者のやり方を説明している。

自己流と言うと聞こえが悪いが、ボストンコンサルティングの日本代表で、世界のトップ25コンサルにも選ばれている著者のやり方には説得力があると感じた。

情報活用の目的は意思決定、アイデア、コミュニケーションと言うのはなるほどと思った。今後意識して情報のラベリングをして使えるようにしたい。

20の引き出しの話は、頭の中でネタをどのように保管するのかという話。著者が言っているとおり最初は2,3からためしてみたい。

本題の内容も興味深い読んだが、コラムだけでも読む価値があると思う。

Posted by ブクログ

ベストセラーである「仮説思考」の著者である内田先生の最新刊。

実は私、学生時代に先生の授業を受けたことがあり、「そんなにすごい先生だったのか」と後になって驚いた次第です。

本書は情報活用の本ですが、情報収集というインプットではなく、情報を活用(アウトプット)することにフォーカスをあてた本です。仮説思考の情報版といったイメージ。

まぁ内容を簡単にまとめますと、「目的をしっかり持ってから情報にあたる

」ということです。

何故かデジタルハック系の話が四分の一くらい占めており、「頭の中に20の引き出しを作る」とか??な話題が多い。色々話題が転々として、頭にすっと入ってこなかったです。

そもそも、この知的生産というジャンルは飽和しているのかもしれません。どの本も似た話で差別化出来ない。

ビジネス系や自己啓発系を好んで読んできましたが、最近の本はどれも似た話で新鮮味がないです。どれも何処かで聞いたことある話。僕もどんどん実践しなければダメなんですけど笑

来年はビジネス系&自己啓発系を控えます。