感情タグBEST3

Posted by ブクログ

素材の力の偉大さがわかる本。

主に鉄鋼業についてだが、具体的な事例を出して展開していくので、読みやすいです。

なかでも超電導ケーブルが気になった。

Posted by ブクログ

・電炉は日本が世界に誇る方式。鋼1トンが銑鋼一貫方式に比べ、1/5のエネルギーで済む。国内の鉄鋼在庫30億トン20年でリサイクルしていけば、年1億5千万トンで、鉄鉱石を買わずに済む。

・自動車用鋼板が電炉でできれば、上記のことが起こりうる。それには脱 銅の進歩が必要

・新日鉄は合併の際、余分になった高炉を一本生体解剖した。(巻き替え→吹きどめのプロセスでなく、停止させた)これによって、豊富なデータが得られ、技術力が格段に進歩した。

・半導体の初期の技術者はほとんど海軍技研出身。レーダー技術の遅れで敗戦した悔しさ

・窒素ガリウムはLED電球の基礎素材であり、IGBTと呼ばれるパワー半 導体の基礎素材でもある。IGBTはSiCに比べ低コスト

その他にも超電導ケーブルや燃料電池など、話題の先端技術について知ることができ、とても楽しく読めた。

Posted by ブクログ

金属・材料工学を学んでいる学生の自分としては興味深い内容であった。

多くの企業や自分の通っている大学もでてきたりして少しワクワクを覚えた。

素材メーカーなどについて、過去の実績、現在の立ち位置が述べられてありわかりやすかったが、今後の展望についてはやや楽観的にとらえられている部分があると思う。研究・開発がこれまでと同じスピードで進む保証もなければ、諸外国がかつての日本のように急発展することもある。自分たちの様な次世代が先人たちの様にハングリー精神を持って頑張ることが必要であると感じた。

Posted by ブクログ

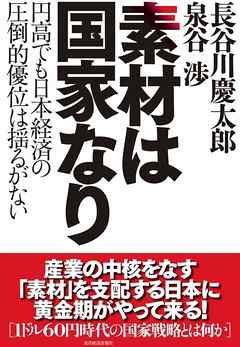

日本には資源がないので原材料を輸入して製品を輸出するというのが昔のモデルでしたが、円高等を通して、く素材・部品の生産および輸出に特化してきたというのがこの本のポイントです。

この強い体質のために円高になっても経済が揺るがないので、1ドル60円になっても日本の黄金期が続くと解説されていますが、この本の著者の長谷川氏の本を何年も読み続けている私は、そうなのかと思ってしまいます。

彼の論調は、デフレはかなり長期間続くというのが基本だったと思いますので、当分は日本で真面目に働いてできるだけ高い賃金を稼いだ方が良いようですね。

以下は気になったポイントです。

・日本製造業は80年代にアッセンブリ(組立加工)でバブル崩壊後に衰えたが、部品型、ついには素材型へ変身することで完全復活した(p2)

・2008年に技術貿易の黒字額はついに8000億円(商品貿易黒字額の約10%)となり、年々2000億円以上のペースで増える(p15)

・日本の素材力が強くなったのは、1)研究開発投資大きい、2)同じ産業界から良いものを作れという要求がある(p21)

・素材部品産業は、購入先が個人ではなく企業であることも大きなアドバンテージ(p22)

・世界一の起業を作り上げるのに必要な条件は、1)品質・性能、2)信頼性高く、容易に故障しない、3)契約をまもるという倫理観があるか(p29)

・自動車業界において新しい部材を調達する場合、3-5年の信頼性試験を行う、簡単には変更できない(p35)

・絶対の知的所有権をも守りたい日本の素材メーカはリスク回避のために、日本内で分散化することを決めた(p43)

・電炉で鋼をつくるようになると、今の銑鋼一貫方式で生産する場合の5分の1のエネルギーで済む(p49)

・タイの自動車工場でエンジンを日本から持っていく理由は、1)技術屋がいない、2)下請け企業が存在しない、から(p53)

・今日本で売れているアッセンブリ型商品は、鉄道車両でニューヨークの地下鉄は6割(6000両)以上が川崎重工製(p63)

・BYDのディーラーが一時期2000社あったが、現在では1000を切っている(p68)

・中世において日本から輸出された明の時代の日本刀は、すべて溶かされて農機具、すき、くわに使われた(p183)

・東京電力の電力供給を増援しているのは、住友金属の鹿島(38万キロワット)である(p81)

・日本の製鉄所のリサイクル技術は進化していて、鋼材1トンつくるのに必要な水:340トンのうち新規水の量は、1トン程度(p83)

・極寒地の腐食を防ぐために外を薄く、内側を厚くする技術は日本しかない(p87)

・東京製鉄がつくる電炉(愛知県田原工場)は、トヨタで発生したクズ鉄しか使わない(p93)

・LED電球は寿命が白熱電球の約40倍(4万時間)であるが、消費電力は85%も下がる、ノジマが売り出したLED電球はコアチップがシャープ製(p101)

・電炉製鋼法が発展する理由は、1)消費エネルギーが小さい、2)30億トンある鉄鋼在庫(建物、車等)を20年償却すると、粗鋼生産で1億トン以上賄うことが可能(p118)

・水はわずかに青緑色をしているので、厚い層をなしている水の色は青色に見える(p144)

・共産党は2007年の17回党大会で革命政党から国民政党にかわってしまい、人民解放軍をコントロールできていない(p166)

・炭素繊維の工場は中国には移転できず韓国になった、電力が途中で止まったらそのロットはダメになるので(p171)

・DOWAはLEDの素材(ガリウム窒化)で世界トップシェア(p183)

・筑豊炭田はまだ4分の1も掘っていない、夕張は露天掘りを始めた(p199,200)

・メタンハイドレードをガス化すると扱いが非常に楽になり、安全(海底には酸素ない)である(p206)

2011年11月6日作成