感情タグBEST3

Posted by ブクログ

以前から気になっており、よく本屋の平積みに置いてあるのを見かけていた。今回は手にとって読むことにした。

組織を作りマネジメントする上でどんなことが重要か改めて振り返る機会になりました。

Posted by ブクログ

非常に明確に書かれています。 明確に伝えることができる背景にはとても多くの内容が含まれてるともいえます。 必要は言葉をいくつか抜き出し、行動するのみ

Posted by ブクログ

出張の移動中に読み終えた本。

「そうだよなー」「たしかに」

と、同時に「これならできそう」が満載。

4月からの新年度に向けて良きヒントをいただきました。

Posted by ブクログ

識学とは何かの概要がわかる。かつ組織論にとって非常に示唆に富んだ内容。

リーダー、マネージャーとマネジメントを手がける人には絶対に読むべき1冊。

また転職を考える人やサラリーマン、働くについて考えさせられる内容も豊富なため、ビジネス初心者にもお勧めできる。

匿名

諸行無常の世の中だからこそ

会社が何十年続いても、そこで働く人々は変わり続ける。「誰でもできる」ことにすることは、当たり前のようにみえてなかなか難しいものだ。

Posted by ブクログ

三部作、全部読んだけど一回では足りない

何度も読んで、しっかり腹落ちさせて実践、組織で生きる覚悟と会社へのリスペクト心を持って、愚痴なんて言ってないで取り組もう

Posted by ブクログ

人の上に立つ人は何を注意しないといけないのかプレイヤー、マネージャー、リーダーとしてどう考えるべきかよくわかる本であった。マニュアルをなめない、正しく情報を上にあげ、上の判断に従う、頼られる存在になること、属人化の世界を大事にする、重要な歯車になる等一見本当ではないことが大切であると気付かせてくれる。仕事の価値観について考えさせられる良書であった。

Posted by ブクログ

下記、ネタバレ

・仕事を任せるとは「自分が自由に動ける範囲」を示す

→「何をしなければいけないか」「そのために何をやっていいか」などを明文化

・管理職は自分から部下の問題を拾いに行って解決しようとするのはNG。報告してくるのを待つ

→「距離感を保つ」「制限時間をつくる」

・マイナス評価は成長を促すため

成果をあげなくても給料や評価に影響がないのは「別に頑張らなくてもいいんだな」という認識に繋がる

Posted by ブクログ

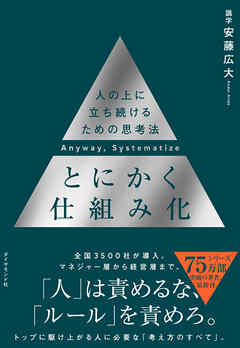

話題作「リーダーの仮面」「数値化の鬼」に続く第3弾のような位置付けである一冊。

この3冊の関係について、著者は、このように述べています。

・マネジャーとしての実践は「リーダーの仮面」、プレーヤーとしての実践は「数値化の鬼」、最後の仕上げとして、「仕組み化」の考えを理解し、仕事に役立ててほしい

・プレーヤー時代は「数値化の鬼」を、マネジャー1年目には「リーダーの仮面」を、さらに上を目指していくには「とにかく仕組み化」を、それぞれ読むことで組織のピラミッドは完成する

副題が「人の上に立ち続けるための思考法」とあるように、本書は、経験を積んだマネジャー向けのような印象がありますが、個人的には、自らの責任と権限の範囲におけるリーダーシップを語っている内容とも読めるため、大きな組織の所属する人はもちろんのこと、すべてのビジネスパーソンが読むべき内容と感じました。

冒頭、次の2文を示し、これまでの常識に疑問を投げ掛けます。

『組織のなかで、「替えの利かない人」は、今の位置にとどまる。

「歯車として機能する人」は、人の上に立てる。』

本書の目的について、著者は、「人の上に立つべき人」に向けて、仕事の型になる「仕組み化」の考え方を伝えるものだとしています。読む前の印象としては、「仕組み化」という言葉から、マニュアルや報連相といった、型にはまった内容かと想像していました。

しかし、「仕組み化」の反対は「属人化」とし、属人化のリスクを理解した上で仕組みを構築することの重要性を考えます。仕組みは創造性を阻害するものではないか、という疑問は全く当てはまりませんでした。

また、構成としてこれまでの著書と同様、各章の終わりに質問を投げ掛け、理解を深める工夫をしていることも特徴です。

組織で働くことの重要性、そのための仕組み化の重要性を説きながら、現代社会の課題にまで言及しています。組織のあり方とは何かを考えさせられる内容です。

▼「とにかく仕組み化」のための5つの考え方

①「責任と権限」を手に入れる

→決めたことを守り切るようにすること

②「危機感」を利用する

→正しい恐怖を感じ続けるようにすること

③「比較と平等」に気をつける

→正しく人と比べる環境を整えること

④「企業理念」を再認識する

→自分がどこに向かっているかを迷わないこと

⑤「進行感」を感じる

→他者と共に大きなことを成し遂げること

<目次>

はじめに 人の上に立ち続けるための思考法

序章 なぜ「とにかく仕組み化」なのか

第1章 正しく線を引くー「責任と権限」

第2章 本当の意味での怖い人ー「危機感」

第3章 負けを認められることー「比較と平等」

第4章 神の見えざる手ー「企業理念」

第5章 より大きなことを成すー「進行感」

終章 「仕組み化」のない別世界

おわりに

Posted by ブクログ

わかりやすい。30分で読めた。中小企業のおっちゃんが読んでもわかるはず。

・上司は1人だけ

・ミスが起きると言うのは仕組みがダメだと言うこと

・トップダウンでありボトムアップであること。(情報はボトムアップ、意思決定はトップダウン)

・企業理念に従えないなら転職すること

・歯車になることは良いこと。

・家庭で会社のように振る舞わず、会社で家庭のように振る舞わないこと。

・嫌われることを恐れないこと。適度な距離感は必要。性弱説。

・属人的な「好き」が欲しいなら会社の外でやること。

・識学の社長は早稲田卒。

Posted by ブクログ

シリーズがベストセラーになっていることは知っていましたが、なかなか手に取らなかった一冊に手を伸ばしました。

自分自身の置かれている立場において、とても意味ある内容でした。シリーズ3作を通して読んでみようと思います。

特に「進行感」については、しっかり意識したいですね

Posted by ブクログ

替えの利かない人は今の位置にとどまる。

歯車として機能する人は人の上に立てる。

自分がいなくても回る仕組みを構築する。

進行感

→会社が企業理念の実現に近づいていく実感が得られるという感覚。

あなたがいないと困る、はやっぱり嬉しい。

でも良いように使われているのもまた事実。

次へ行くためには、歯車として機能する人になり、自分がいなくても回る仕組みを構築するしかないと、実感している。

Posted by ブクログ

自分は経営者のような大それたものではないが、「学級経営」を行う上で活かせることがいくつも書いてあった。以下重要だと思ったことを学級経営に置き換えたりしながらメモしていく。

・「最初から全て疑い、マニュアル通りに行わない」というのが今のトレンドだが、いったんマニュアルの通りに忠実になろうとする方が、成長は早い

・組織の歯車になることを恐れない。

・教師が自ら動かず、教師の介入を最小限にして、自走する組織を作る

◎「学級のルール」を子どもと共に決め(最終決定権は教師にある)その線引きを絶対に崩さない。曖昧にしない。個別対応しない。「ルール無視」が、チームを壊す瞬間。仕組みを守りきる。

・線引きの判断基準の大前提は「安心・安全が守れるかどうか」。加えて、「ちゃんと成長したい人、成長しようとしている人が成長できるかどうか(「できる」ことだけを評価しない)」。

▶︎「ギリギリ達成できない目標」を常に設定する

・「授業中や移動中、ず〜っと仲良くおしゃべりをしていて、仲のいい学級」か「授業中や並ぶ時は余計なことは喋らずきっちりやり、放課後や給食に仲良くおしゃべりをする学級」のどっちがいいか?子どもに問う。

・手を抜いたことを見抜く。言い訳が通じない。ルールを守らないと指摘される。 というような怖さをもつ。人格否定をしない。だらだら叱らない。

・ルールを「明文化」して、書かれたことを指摘する。

・「教員が目指したい理念」と「子ども一人一人の願い」をこめた学級目標を作る。

Posted by ブクログ

仕組みがないと、組織・チーム・個人が動くことができない。仕組みは各人の歯車を動かすモーターみたいなもののように思えました。

・仕組み化する=ルールを決めてちゃんと運営すること。仕組みが変われば(作れば)組織は変わる。

・仕組み化にあたってはマジョリティである「できない人」に合わせてルール・仕組みを構築することが必要。

・仕組み化のための考え方としては、「性弱説を前提に考える」「組織は放っておくと属人化」していくの2つを念頭においておく。

・仕組み化してメンバーに仕事を任せるにあたっては、「何をしなければならないか?」と「そのために何をやっていいか?」を明確にし、責任と権限を付与し、部下からの「権限の獲得」に関する相談や報告が自ずと上がってくる。

・ルールを運用して合わないと思ったら潔くルールを変更する。(相手にどう思われても合理性を追求する)

・ルールを守って成果を出すメンバーを正しく評価する。そのためのルールが必要。

守れない人には理不尽な部分を取り除き理路整然と接する

・「安全」のなかでできるだけ追い込む「危機感を与える」仕組みを整えることが大事。(量ではなく質的な危機感)

・距離をとる=程よい緊張感を生み出す。→仕事が集中できる→成果アップ

″離れたところから暖かく見守る″という印象を持たれるように。

・少し高めの目標を設定を常に行う。1つ1つ階段を上がっていくような目標設定をし、気づけばゴールしている状態が理想。

・仕事ができているプレーヤーの成功パターン(べスプラ)を言語化する=マニュアルを作る。組織内の暗黙知を形式化して、誰もが実行できるようにする。

・頑張っている人を正しく評価する″平等な′仕組みを作る(勝者と敗者の仕組み)評価のメッセージをクリアにし、自分が負けたこと(この評価にとどまっていること)を正しく認識し、危機感を芽生えさせるようにする。

・誰が担当しても同じパフォーマンスをだすことができる仕組みを作る→発展させて自分の最適解を生み出す→育つ のロジックを作る。

・何事も「目的」や「理念」を実現することに繋がることかを考えて判断することを軸に据える。

・トップダウン→意思決定/ボトムアップ→情報共有の徹底

・優秀な人が辞める理由こそ仕組みが悪いという証拠。組織・個人が成長できる環境にすることこそ、仕組み化の姿。どう成長したいか?どうやって社会に貢献したいか?

・成長から逃げる、諦める→圧倒的多数であり苦しんでいる状態の人が多数。成長するためには「危機感」を持つことであり、すなわちチャンスを掴んでいる状態。

・組織に所属して、役割を果たす=歯車として機能することが、ハイパフォーマーとなる。そのためにマニュアル・ルールに則って働く。

・感情よりも理論を優先する。その前提で行動する姿が相手の感情に伝わっていく。

Posted by ブクログ

どのようにすれば仕組み化ができるかという具体的な内容ではなく、仕組み化を行うに当たっての心構えと言った内容。リーダーの仮面から始まる3部作の最後となるが、このシリーズはいずれも目から鱗とはならなかった。

Posted by ブクログ

今のステージとは異なる視点の本だった。管理職以上の視点に立つことができてよかった!とくに印象に残ったのはいかに属人化の業務を減らし、仕組み化するかということ。プレーヤーの立場でもこの大切さを知り意見することは大切にしたいと感じた。

Posted by ブクログ

規模の大きな話だったが、社会人経験の浅いいま出会えてよかった。

「責任」と「権利」の感覚、上司とのかかわり方、組織に対する視線が大きく変わったように思う。

また、『属人化』が許された世界があってこそ『仕組み化』が機能するのだろうと感じた。

Posted by ブクログ

世の中にあるレシピや法則は、過去の膨大な失敗を経て、残っています。

いったんその通りに、忠実になろうとするほうが、実は成長は早いのです。

「替えの利かない人」になりたい欲望。「あなたがいないと困る」と言われて嫌な人はいない。

しかし残されたリーダーは「一時的にピンチです。でもこのメンバーなら乗り越えられます」を伝える。

性弱説にのっとって改善していく姿勢が、組織をどんどんよい方向に導きます。

「性弱説を前提に考えた方がいい」

「組織は放っておくと属人化していく」

属人化から仕組み化に←常に立ち帰ることが仕事の「支え」になる

「ちゃんと成長したい人が、成長できるかどうか」

部下:正しく情報を上げ、上の判断に従う → いずれ上司になる

文句だけ言うのは責任逃れ。人の最も弱い部分

人の本来の性格に頼るべきではない

任せる→何をしなければならないか そのために何をやっていいか

「責任」は属人化い゛語るべきでない

「権限」を明確化して伝えておく→「もし権限が足りなかったら報告してください」→情報があがってくる状態

×いじる関係のコミュニケーション(友達関係)→令和では許されない

指導 「努力すれば恐怖から回避できる」正しい逃げ道やるべきこととセットであること

絶対に無理な目標を勢いで掲げることを受け入れる→「未達の承認」となる

気づいた時には頂上

「いつかラクになれる」→一生続く、続けると知る

とりあえずま寝るが人を成長させる 暗黙知の見える化

「進行感」 組織が成長してうれしくない人はいない 上に立つ人の軸

☆3部作全体でのまとめ「数値化の鬼」「リーダーの仮面」

「数値化の鬼」プレーヤー

①行動量を増やす→自分の行動量を正確に把握

②確率のワナに気をつける→割り算による安心感

③「変数」を見つける→何に集中するか考える

④「真の変数」に絞る

⑤「長い時間」から逆算

「リーダーの仮面」マネージャー

⑥「ルール」空気ではなくルールを作る

⑦対等ではなく上下の立場からコミュニケーション

⑧「利益」で人を動かす 魅力でなく

⑨プロセスでなく結果だけを見る

⑩目の前の成果でなく未来の成長

「とにかく仕組み化」

⑪「責任と権限」を手に入れる

⑫正しい危機感を感じ続けるようになる

⑬「比較と平等」正しく比べる環境

⑭「企業理念」どこに向かっているか迷わない

⑮「進行感」

序章

・がんばれでは主体性のある人しか動かない

・ここだけのルールが組織をもろくする(上には内緒 ここだけのルール うちの上司はだめだよね会話)

・引継ぎできること

・「成長したい人のための決断をする」全員納得を得ようとしない

2危機感

高い結果を求め、明確なフィードバックをする

説教しない、改善点を見つける

成長したい人から負荷を奪わない

3比較から逃げない 比較を前提に組織を作る

4自社の商品サービスに不満を口にしながら給料を受け取る人はさっさと他に行った方がいい

Posted by ブクログ

属人化してはいけない、仕組み化によって組織を機能させる内容。「しっかり歯車として機能する人材になれ」とのメッセージはインパクトあるが、歯車が自由に動き出したら会社が成り立たないのでその通りだと思った。チームスポーツは勝つために役割を全うしないと勝てないのでそのように捉えた。会社で「歯車になれ」とはさすがに言えないので、スポーツで例えようかなと。

「怖い人」の定義も手を抜いた所等をを見抜く人と定義されていて過去の経験とマッチしてこの定義で使わせてもらおうと思った。

Posted by ブクログ

仕組みができていないから、できないということはとても理解できる。属人化になっている仕事は数多くあるため、仕組みを作りたいがなかなか時間が取れていない。しかし、仕組みに落とし込み明文化することで、その仕事を他の人にバトンタッチでき、次のステップに進める。始めはしんどいかも知れないが、仕組み作りをすることが大切だと感じた。(仕組み化をしてもそれを実行しない人もいるが...)

Posted by ブクログ

うんうん!というとこもあれば

う~ん、、というところも!

仕組み化しないとあかんってことは

ほんまそれ!って思う!

なんでも仕組み化して、誰でもできるようにして、さっさと自分は退いて、別のステージに行くのがいい循環やと私も思う。

ただ上の人間はあえて緊張感を持たせるため、たまに時間を区切ってしか会わないようにするやり方、部下によって当たり外れあるやろな~と、、

ちょうど雑談が大事的な本も平行して読んでて真逆の意見も見て思ったのは、私はできるだけ部下に近づきたい考えは変わらんな~と、、できるだけ雑談して心理的安全を築いた方が情報はでてくる気が、、その情報の要不要、真偽は上が判断したらいいと思う。

Posted by ブクログ

8割程度は納得できました。残りの2割はなんとなくでしか理解できなかったです。

企業理念を軸にする内容がありますが、そもそも経営者が企業理念を蔑ろにして利益追求ばかりしていて、それで生き残り続けている場合は、書かれている内容とは違ってくると思うので。

とはいえ、8割は勉強になりました。

Posted by ブクログ

「人を責めるな、ルールを責めろ」

このフレーズ、仕事を通じて

ずっと感じていたこと!

と思い購入しました。

ベンチャーの経営者目線で語られており、

日本式べき論な印象でした。

もう少し具体的にどう働きかけるべき

なのかも知りたかったですね。

企業理念と言われると

イメージが壮大になってしまいました。

以下印象に残ったこと。

•責任があれば忘れていたはなくなる。

→期限と優先度を明確に伝える。

ほうれんそうできる環境。

•本当の意味で怖い人

→怒っている人ではなく、本質を指摘できる人。

→長時間の説教は間違った優しさ。それで満足して終わる。ルールに沿った指摘のみをすればよい。

•責任と役割。上司と部下の関係。

→関わる頻度を増やさず、ルールを決める。

こちらから関わりに行く頻度を減らし

部下自ら相談に来るように育てる。

•進行感

→前に進んでいるぞという感覚。

→アウトソーシングは進行感がなくなる。改善がなくなる。

→進行感を共有できると帰属意識につながる。

Posted by ブクログ

1段階視座を高めたくて購入。

適切な危機感は組織の成長を生むというところに非常に共感した。

現職では人柄良い人たちに恵まれてはいるものの、危機感を生んでくれるようなポジションの人がいない。

今の立場からエッジを効かせるのは難しいかもしれないが、昇進した際は、部下の評価の仕方やフィードバックの仕方など意識してみようと思う。

Posted by ブクログ

●所感

3部作の最終章。経営層への問題提起が多い印象。

概念的な説明が多く、自分には早かったが細分化した組織には応用可能と感じた。

●気づき、メモ

明確な基準がある

問題が生じたときは人を責めるのではなく仕組みを責める

一人の上に立つ者として

部下の問題を自分から拾いに行ってはダメ

部下は成長しない

よって、組織の持続性が施弱になるそこで、相談される仕組み(環境)をつくる成長したい人を基準とした評価制度によって競争環境をつくる

組織の目的

仕組み化は手段に過ぎない

組織には必ず目的があり、構成員はそのために働

いている

構成員一人一人が組織理念(組織の目的=ゴール)

を認識した上で仕事をする

●todo

組織にいる上では、替えのきかない歯車になることを意識する。

どんな組織にいても、人と社会を繋ぐ歯車になることが重要。