感情タグBEST3

Posted by ブクログ

若き知の巨人、落合陽一の読書案内。いわゆる超難解本に全くハードルを感じさせず淡々に語ることができるのは、そこに至るまでの、想像を遥かに凌駕する読書量によるものだと納得。やっぱりスゴイ人はスゴイ本を読んでいることを知れただけで満足。

■常に問を持ちながら読書に望み、読後はフックがかかった状態にしておく

■読書は点と点を繋げる力を養う

■内省する力は哲学書で養う

■手に取る本は自分の文脈で選ぶ、でも自分の文脈を養うためには、ある一時期読書に没頭することも大切

読書の目的や考え方は普通の人とそこまで違わない。村上春樹のリズム感を楽しんでいる点にも親近感。

今年はニーチェの「ツァラトゥストラはこう言った」にトライしたい。

Posted by ブクログ

読書体験と呼べる領域を新しい視点で広げてくれた一冊。

すらすらとこれだけの本を紹介する心を、もっとあるぞだから安心して読みまくるのです。という説教及び導きと捉えました。

取扱い説明書的な側面もあるのですぐ手に取れる場所に置いておこうと思います。

Posted by ブクログ

本人の読書法と併せて、どのように思想や自分の興味を育んできたかがわかる、ある種自叙伝。著者の多種多様なワークの原点や出発点を知ることができたという意味で大変面白く読めた。読書法だけを期待する人にはあまり向いてない本かもしれない。

Posted by ブクログ

何気に初めての落合陽一さんかも!

おかげで他の本も読みたくなった。

一言で表すなら読書は熱よ。

本から伝わる熱、自分の中にある熱を感じて、忘れて、もう一度呼び覚ます。そう、感じた。

陽一という名前の意味、岩波100冊、ニーチェ愛。色々と面白小ネタが混ざってて人となりが垣間見える。

たくさん本を読もうと思った。新書もしっかり意味があるんだと思った。知るって楽しいし、わかるってもっと楽しい。気づくってすごいテンション上がる。忘れていい。積読していい。乱読していい。ちょっと読んでほっぽり出していい。アツい本じゃないのに、勝手に読む側の気持ちが熱くなる本だった。

Posted by ブクログ

子供のところから本の中を泳ぐように、知的な探究をしてきた落合陽一氏。

今っぽいものと禅、文系と理系、アートとサイエンス、、、

一見別々のものを自分の中で消化してリミックスして落合氏自身の世界を創り上げている。

洋服もいつも主張のあるおしゃれをしていて素敵な方だと思う。

いくつか紹介されていた書物をダウンロードした。

また時間を置いてこの本を読んでみたい

心に残った内容

・ニーチェがわからないやつとは話せん、と父に言われたエピソード

・枕草子はビジュアル的、で清少納言はインスタグラマー

・落合陽一の好むものは

ニーチェ

風姿花伝

エジソン

一休和尚

ガウディ

三島由紀夫

村上春樹 等々

Posted by ブクログ

中は読んだ本の中身を忘れる忘れ方が書いてあるわけではなく、筆者の好きな本、おすすめな本がテーマごとに書かれていた。読みやすい一冊で、おすすめ本を読みたくなった。

Posted by ブクログ

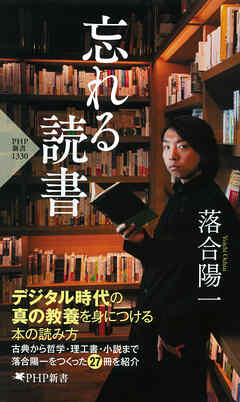

忘れる読書

著:落合 陽一

PHP新書 1330

筑波大学で、メディアアーティストをやっている筆者が送る「デジタル時代の真の教養を身につける本の読み方」が本書です

ちょっと違和感がある部分もありますが、いろんな本の紹介もあり、本というものへの向き合い方、見方が変わりました。

紹介している書籍を読んだことがあると、ちょっと嬉しい気持ちになりました。

気になったのは、以下です。

■はじめに

・時代の変化にまつわる情報を受け止め、整理することは生きる上で欠かせないタスクになりつつあります

・ネットの中に流れるバズニュースを読み飛ばすのではなく、考え抜く、思考体力が必要です

今の時代に読書をする意味は何かと問われれば、

第1:思考体力をつけるため

第2:気づく力をつけるため

第3:歴史の判断を学び、今との差分を認識するため

と私は答えるでしょう

・読んだ内容を覚えていようと思ったことはなく、むしろ忘れるために本を読んでいます

本を読み通さずにざっと読む、ザッピング読み

何回もパラパラと読んで内容を把握する、周回読み

一気読み

自分の頭の中にそれぞれの本の脳内マップを作り、較べ読み

をすることで本の内容を血肉にしています

■持続可能な教養

・まずは物事を抽象化する思考を鍛えること、そして、次に、気づく能力を磨くこと

・抽象化する思考を鍛えるには、読書が向いています

・アイデアとは、考えるものではなく、誰も手をつけていないことに気づくもの

・気づく能力とは、課題を見つける能力

・教養がある人は、ひとまとまりの情報、が頭に入っている

・そもそも、本を読まないと、本を書ける人にはならないでしょう

教養も主張もない人が書く本は、どこまでも空疎です

・教養とは、抽象度の高いことを考える力、知識と知識をつなぎ合わせる力、自分でストーリーを練り上げる力です

・人生百年時代を生き抜こうと思ったら、決めた一点に的を絞って、ひたすらその一点を掘り下げて、知識を蓄えていき、誰もやったことのないことをやり続けていく必要があるということです

■忘れるために、本を読む

・クリエイティブであるための知的技術は、読後に自分の中に残った知識や考えをざっくりと頭にいれ、フックがかかった状態にしておくことです

・何かを読んで地域を得た時、適度に忘れていくことが大事

・目次は読まない 本の目次から読むと、かえって目次の文言に引きずられて思考停止になってしまうことがある

・目次を読まずに本の内容を大づかみするには、周回読みがお勧めです

同じ本を冒頭から終わりまで何周もパラパラめくってざっくり読むのです

・そもそも、本は読み通さなくてもいい、冒頭から順を追って読む必要もない

・サックと拾い読みするのが難しい本もあります。情報量が多く、1頁単位の情報の圧縮率がかなり高い本です

・ザッピングする本と、精読する本は分けています

・文字や資料がつまった教養書は、紙の本で読むことが多い

■本で、思考のフレームを磨け

・思考のフレームワークを増やす読書

・サイエンティストとは、正しい答えを与える者ではなく、正しい問いを立てる者だ

・独自の問いを軸に読み解いていくと、歴史書や古典を読む意味が深まります

・実践者としてリアリスティックに生きるには、教養が不可欠なのです

・遠いまなざし、による読書も取り入れたいと思っています、つまり、俯瞰力を鍛える読書です

■較べ読みで捉えるテクノロジーと世界

・言語化は最強の思考ツール

・理系と文系の壁を越えて学べる人が新時代を制す

①サイエンス

②アート

③デザイン

④エンジニアリング

■日本と我々を更新する読書

・変えたいのなら、まずは、日本の近代を知るための読書を

・日本を亡ぼすのは、軍閥と国家神道である

■感性を磨く読書

・読書は感性を磨くための方法の1つになる

■読書で自分の熱を探せ

・多動力の根源は、好き、という熱

・子どもの頃に熱中した図鑑の魅力

目次

はじめに

第1章 持続可能な教養―新しい時代の読書法

第2章 忘れるために、本を読む

第3章 本で思考のフレームを磨け

第4章 「較べ読み」で捉えるテクノロジーと世界

第5章 「日本」と我々を更新する読書

第6章 感性を磨く読書

第7章 読書で自分の「熱」を探せ

本書で紹介した書籍

ISBN:9784569843339

出版社:PHP研究所

判型:新書

ページ数:240ページ

定価:1000円(本体)

発売日:2022年11月09日第1版第

Posted by ブクログ

落合陽一さんを遠い人 と思っていたのだけど 。

そうでもないような …と生意気な気分です。

読書は熱❗️今年も 多種多彩に本を読みたい!

熱は ずっと 持ち続けたい!

ちょっと ずれた感想恥ずかしい〜。

Posted by ブクログ

•様々な本選びの指南が書かれている

•目的や疑問意識を持って読むことが重要

•観光や日々の暮らしをより楽しむために基礎知識(教養、漫画等も含む)を得る必要性を感じた

•落合陽一の教養の深さを十分に伺い知る

(メディアアーティストから胡散臭いと即断するなかれ)

•読むべき本リストとしても有用

Posted by ブクログ

「同じ教養を共有している人同士の会話は速い」最近、話をしていて「?」なことがあるのはこれが原因だ。広い範囲の本を読み、読書後に自分の中に残った知識や考えをフックがかかった状態にしておくこと。

Posted by ブクログ

メディアアーティストと研究者としての二面生のある著者ならではの時代に沿った生き方、教養の身に付け方とは、と言ったストーリーで綴られています。

読書の効用や読書に関することは最初の方の章で解説されていますが、それよりも著者が考える今の時代に合う教養の身に付け方や考え方等の解説が非常に為になりました。デジタルな時代を突き抜けるために一読しておく事をお勧めします!

Posted by ブクログ

自分の文脈に気づくことが大事だとあった。これからの時代に求められるセンスや感性を磨くためにも、好きなエッセイや暮らしの本ばかりでなく、小説や文学やアートも読んでみたいと思った。

Posted by ブクログ

読書の意味とは。第一に思考体力をつけるため、第二に気づく力をつけるため、第三に歴史の判断を学び今との差分を認識するため。この三つが読書の効用であると落合陽一は言う。読書自体がもっと自由で良い。極端に言えば、忘れるために本を読んでいる。忘れるためにと言うのは言い過ぎだろう。読書によって得た知識を血肉にするというのは、意識的に会得しなくも,無意識的にその知識を使いこなすと言う意味に他ならないのだろうから。

読書をすれば抽象化する思考が鍛えられる。読書はたくさんのレイヤーでものを考え、抽象化し、整理したのにインプットしていくのに有効だからだ。著者の主張が若干矛盾すると思うが、次の点は考えさせられた。本は情報を圧縮した言語の器であると言う事。作者が伝えたいことが凝縮されている。そしてそれは「容れ物」として人と人の間で情報を受け渡す作用に優れている。さらに、会話の中で「代名詞」として本のタイトルを用いることもできる。つまり、ドストエフスキーの『罪と罰』のような状態だと言えば、共通の読者には、それで複雑な伝達も容易に可能となり、細かな解説が要らない。文筆家が書き物で他者の著作を引用するのは、それに近いかなと思う。

読書の励みにもなるような本。この本には、圧倒的な読書への肯定があり、本読みには嬉しい一冊である。タイトル忘れる読書、というより、忘れても大丈夫だよという、優しさだ。

Posted by ブクログ

「忘れる読書」というタイトルと本書の内容は、あまり一致していないように思いましたが、著者が、これまでどんな本を、どのように読み、日頃どのように考えているかの一端を知ることができたのは、興味深かったです。

著者の考えていることは、正直、一度、読んで理解できるものではなく、誰もが簡単にできるものでもありません。

ただ、この混迷の時代に、従来の思考に固執していては生き残るのは難しいことは明らかなので、なるほど、こういう発想、点と点の結び付け方があるのだなとその姿勢だけでも頭の隅に置いておきたいと思いました。

これまで触れたことがない本(「鈴木大拙」など)も知ったり、読書案内としても読むことができました。

途中まで読んだ、漫画「へうげもの」は、今度、通して全部読んでみようと思います。

Posted by ブクログ

なんだか不思議な本だった。

序盤は分かりやすかった。

教養を身に着けるには本を読むこと!

これは全くその通り。

私もそれはこれからも貫きたい。

…そのあとは、、、この落合さんの本との関りを綴った

内容になってしまった。

エジソンだ一休だ三島由紀夫写真集だ、、

失敗の本質、ミカドの肖像、、、

それぞれエピソードとしては楽しめるが、それだけ。

最初の崇高さと比べりゃ俗っぽい。

後半がメインの本だったのかな。

まあそんなものか。

Posted by ブクログ

読書術。

名は体を現していない(笑)

親が有名人で読書する超良い環境が整ってて…

というマウント気味のところをスルーすれば、

著者より随分年上の私にも参考になった。

今20代30代でこの本に出会えたら良かったのにと思うが、人生100年時代なので、漫然と文字を追ってた読書を反省し明るく頑張ろう。

•抽象化する思考を身につける

•点と点を繋げて気づく

•材料(コンテンツ)、作者の主張、方法(伝え方)

•借り物の教養(アートの鑑賞モード)

•本物の教養(アートを生み出す美意識を磨く)

=自分でストーリーを練り上げる

•古典はビジョン、ミッション、課題、方法

•思考のフレームを増やす

•言語化は最高の思考ツール

•Krebs Cycle of Creativity

抽象化、俯瞰する技術でインプット。忘れながらもさまざまな読書をし、言語化という思考ツールを用いKrebs Cycle of Creativityを実践するのが良い。

Posted by ブクログ

本で思考力や感性を磨くというのは非常に納得できる。文章から広い教養を感じた。自分も考えながら読み、文章の体系やメッセージを整理して理解できるような読書力を身につけたい。

Posted by ブクログ

"本の読み方をはじめとした知識の広げ方"

3.8点

読書は適当でいい。

ザッピング、斜め、比べてなど適当に読んだ中で印象に残っているものさえ覚えておけば良い。

なんとなく残ったものがアイデアを思いつく際のフットとなれば良い。

現代は調べたいことはすぐに調べられるので、必要なのはイノベーション。

その情報たちをどう繋げるか。

表面上の知識だけではなく、これだけはという一点の事柄を深く深く知識として納め、そこに他所からの知識を混ぜていくことで、オリジナリティ、その人でしか出来ないこととなる。

目次を読まないとは、目次を呼んで意味づけしすぎるとその物でしか無くなり、自由な発想には繋がらない。

何か新しいものに触れるときにただ受け止めるだけではなく、何かしらの自分に対する問いを持つべき。これは自分に対してどういう良いことがあるか?どう好きか?など。

当たり前ではあるがこれについてはこう思ってるんだよね〜という内容もちらほらあり、読み物としては面白いが直球で為にならない部分もあった。

Posted by ブクログ

ちょっと難しくて適当に読んだ。

本を読む意味については分かりやすくて良かった。

本を読みまくって、忘れまくってそれでも覚えいているものは本当に自分にとって重要なもの。

これからも色んな本を読んでいきたい!

Posted by ブクログ

まず最新刊へコピペ)

【before】この本を読む前の私は、これらのことを知りませんでした。

【気づき】この本を読んで、これらについて気づきを得ました。

【TODO】今後、これらを実行していこうと思います。

Posted by ブクログ

読んだものを忘れていい、というのは救いになったような気がする。なんとなく頭に残ったものが、必要なときにふわっとでてきて、詳しく知りたいなら都度調べればよい。確かに。

目次も読まないというのは「えっ」と思ったが、目次がきっちりしてるのはビジネス書くらい、というのは確かにそうかも。落合さんの読書はコスパタイパを求める読書ではないということがよくわかった。

『忘れる読書』というタイトルは本書の一部を取り上げたもので、全体を通しては落合さんの頭の中を垣間見、同氏を作り上げた本が何かを紹介している、という内容。凡人にはなかなか食らいついていくのが難しい内容も多いが、いろんな分野の本に出会いたい人にはおすすめ。

Posted by ブクログ

著者がこれまで読んできた本とそこからどう影響を受けたかが淡々と書かれている感じで、著者自身に興味を持てないとちょっとしんどいかな。とはいえ珍しい感性を持った方なので、一般的な読書論とはまったく違った視点が得られると思います。

Posted by ブクログ

メディアアーチスト?何者?著作を読んでもサッパリ笑

でもまた手にした。すごい読書家であった。ニーチェを読まないやつとは話ししないとうい父上もすごい。

「風姿花伝」「エジソンの生涯」が幾度と出てくる。前者は積読となっているので早く読みたい。

Posted by ブクログ

メディアアーティストや筑波大学准教授、ベンチャー企業の代表など多くの顔をもつ著者の読書遍歴や読書から得た思考法が述べられている。

興味深かった内容は、読書した内容は忘れてもよいということである。読後の知識をざっくり頭の中に入れ、脳内にフックがかかった状態にし、頭の片隅に残しておく。そして、いずれ頭の中を検索すれば、その内容が分かるという状態にすればよい。

この考えを知り、自分の中での読書のハードルも下がり、無理に頭の中に入れなくてもよいと考えられるようになった。

この本では漫画から、古典、理工系の名著まで幅広く取り扱われており、他視点的なものの見方が重要であることが、改めて確認することができた。

今後の社会で必要なスキルは、物事を俯瞰的にみることである。ある分野だけについて考えることより、分野を横断的に捉えて考えることが必要である。これは、社会が今まで以上に速く変化し、時代に求められるセンスや知識も変化していくからだと考える。

Posted by ブクログ

まず、もっと本を読もうと思った。

著者がエジソンと一休を偏愛するように、わたしも偏愛する人物にめぐり逢いたいと思った。

そのためにもやっぱり読書だな。

すぐには出会いなくとも、忘れてもいいから本をたくさん読んでフックがかかった状態にして、それがあるとき何らかのきっかけで最高の出会いになるような気がする。読み返しも大切ね

Posted by ブクログ

本を通じていかに教養という基礎代謝を身につけるか、それを趣味や仕事に活かしていくかということを、作者の拘りで書き綴る本書。

忘れても後から見返せるようここでログをつけているが、例え忘れたとしても、読んだ本が自分の思考の一部となり、いつかどこかでその読者体験のいち部が滲み出てくるのではと信じさせてくれます。

哲学や科学、数学的な本はもほぼ読まないので作者による読書家の活かし方は自分には難しいと感じましたが、徹底的に読み込む読書にはあこがれるし、ほんとうに良い意味での自分らしさを高めて行くうえでの、自分似合う本の読み込みは見習いたいです。

物事を考える時に必要な「ビジョン」「ミッション」「課題」「方法」を念頭に置きながら、「未知のもの」「与えられているものとは?」「条件は?」に基づき整理する思考力は実践してみたいです。

Posted by ブクログ

「誰もが創造者になる、時代において感性はたいへん重要であり、それを磨く上で読書は役に立つ」と言った発言に見られるように、これからの社会を肯定的に捉える見方には、違和感を禁じ得なかった。

Posted by ブクログ

読書本は定期的に読んでいますが、アウトプット重視の読書本が多い中、忘れることを前提とした読書本は珍しいかもしれません。

著者は、現在のように様々な情報を安易に検索できる時代において、すぐ調べられる知識を記憶することは不要であり、頭の片隅に置く程度でいいとしています。むしろ新たな知識を得るために適度に忘れていくことが必要だとしています。

ここまでの著者の主張は一貫性があるものの、すべての人が真似できるものでもなく、好みもあると思います。

本書の後半部分は、著者が感銘を受けた著書の紹介が主になり、個人的には少し合わなかったので、あまり参考になりませんでした。とはいえ、新たな時代に合わせた読書法という観点で楽しめるのではないかと思います。

▼時代の変化にまつわる様々な情報を受け止め、整理することは、生きる上で欠かせないタスクになる。ネットの中に流れるバズニュースを読み飛ばすのではなく、「考え抜く」思考体力が必要

▼読書をする意味

①思考体力をつけるため

②気づく力をつけるため

③歴史の判断を学び今との差分を認識するため

▼内容を覚えていようと思ったことはなく、むしろ忘れるために本を読む

▼先行きのわからない時代を生きるからこそ必要になる「新たな教養」を、本書では「持続可能な教養」と定義

・物事を「抽象化する思考」を鍛えること

・「気づく」能力を磨くこと

▼「抽象化する思考」を鍛えるためには、読書が向く。読書はたくさんのレイヤーでものを考え、抽象化し、整理して脳にインプットしていくのに有効

▼本というものを、コンテンツという「材料」、著者の「主張」、それを伝える「方法」という3つに分けて見てみると、その本の構造や著者の思考回路がよくわかるはず

▼これからの時代、クリエイティブであるための知的技術は、読後に自分の中に残った知識や考えをざっくりと頭に入れ、「フックがかかった状態」にしておくこと。何となくリンクが付いているような状態で頭の片隅に残しておけば、いずれ頭の中を「検索すれば」わかる

▼何かを読んで知識を得た時、適度に忘れていくことが大事

▼本全体の10%くらいが頭に残るぐらいでちょうどいい

▼多読のために必須なのは、「今読まなくてもいい本」を見抜く力

<目次>

第1章 持続可能な教養ー新しい時代の読書法

第2章 忘れるために、本を読む

第3章 本で思考のフレームを磨け

第4章 「較べ読み」で捉えるテクノロジーと世界

第5章 「日本」と我々を更新する読書

第6章 感性を磨く読書

第7章 読書で自分の「熱」を探せ