感情タグBEST3

Posted by ブクログ

jins meme開発者による新規事業本。

メモ

・新規事業は不確実性の塊。

不確実性を下げていくことが重要。

始動する。無知の池に至る。確信と確証を得る。

・10のゴールはKPIツリーが把握され、KPIが特定された状態

・10に行くための落とし穴

優位性、仕組み、持続性、収益性

・新規事業の難しさは事業の構成や嘘が多岐にわたり、かつ複雑に絡み合った相関関係があること。これが本質

・スキル、経験、環境のバイアスに注意する

・夢中で仕事をするためにはゆとり、ゆらぎ、許しが必要。時間的余裕、いつもと違う刺激、心理的安全が必要

・ビジョン 事業コンセプトの課題への共感、価値への渇望。自身の目標と事業の紐付き

・キックオフにて、成功した世界を想像する。危機感を共有する

・カルチャー

安全な環境を作る

弱さを共有する

共通目的を作る

・意味のイノベーションのために

掘り下げる力

専門性

が必要

・ゼロイチカルチャーの育組み方 共通点

明快な危機感が共有されている

3つのステップと3つの壁が存在する

壁を乗り越える方法は人事、制度、コミュニケーションの総合格闘技

3つの壁は新規事業アイデアの発想の壁、事業が生まれるための行動の壁、成功の壁

発想の壁の越え方

アイデアソン、新規事業プログラム

MVV、経営層とのダイレクトコミュニケーション

行動の壁の越え方

象徴的エースの新規事業アサイン

社内副業制度、予算ゲート管理

社外交流の場

成功の壁の越え方

挑戦と失敗が推奨されるカルチャーと評価制度

資金繰りを意識した事業評価

優秀人材の挑戦意識喚起

cxo級人材の活用

・共創型組織の目的における大切ポイント

向かうべき北極星を示していること

議論の余地を残していること

目の前のライスワークと将来へのライフワークにつながりが見えること

・新規事業が進まない、うまくいかない理由のほぼすべてはサービスコンセプトの仮説の過不足ポイントを認知しづらいことに起因する

全体感の欠如と論理偏重または直感偏重

・成功パターンの共通点

右脳的な確信を持てること

左脳的な確証を得られること

・バリューデザインシンタックス

リーンキャンバスの進化版

相互関係を意識したストーリー表現可能

マクロとミクロのコンセプトを往復し持続条件まで網羅

・1の定義 顧客課題への最小価値が検証できた状態

10の定義 事業が成立し、拡大の見込みが立った状態

100の定義 事業拡大を続けている状態

・プロダクト開発開始の6条件

マクロ この規模なら事業になりそうと確信できるほど市場性の調査ができているか

ミクロ あるあると言えるほどリアルティを感じるレベルで市場探索ができているか

競争優位性 BTCのどの優位性で戦うか明確かつ勝算があるか

仕組み 有効かつ実行可能なパートナー組織体制・提供方法が定義されているか

持続戦略 事業成立持続に必要なマネタイズ方法や情報資産集約方法が見えているか

収支モデル 単月黒字、リクープまでのロードマップと意思決定マイルストーンが可能か

Posted by ブクログ

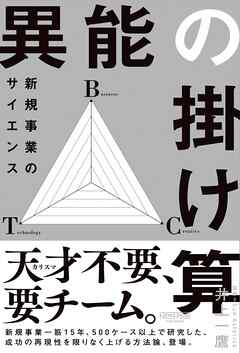

メーカーに勤めているとそこで起こるあるあるがいろいろ出てきた。自分はBTCのCに属しているが、確かにそうだよなと反省させられるところもあった。BやTの理解をしているつもりではあるが、彼らの思考についても触れられているので、接し方の参考になる。アプローチや優先事項の差異を理解することでテーマやプロジェクトへの関わり方が変わってきそう。一方で全体を束ねる存在も大事なように思われ、それをBTC誰が担うのかは企業文化に寄りそう。

Posted by ブクログ

大手コンサルティングファームでの勤務経験を経て新規事業開発に精通する著者がBiz、Tech、Creativeの異能の3者が交わるチームで新規事業を成功へと導く方法を書いた一冊。

新規事業を成功に導くにあたり、子供の自由さと大人の教養をもって成功のためにどうやって不確実性を減らしていくかということが大事であると感じました。

そして、BTCでチームを作り、共通したビジョンを持つことやBTCが相互に理解し尊重することを前提に行動することや事業の発想、行動、成功のそれぞれの壁の乗り越え方を学ぶことができました。

また、新規事業のタネができたところで直感と論理のどちらかに偏らないために全体像と相互関係を俯瞰できるバリューデザインシンタックスを使うことや競合他社を絞れるまでサービスコンセプトをはっきりさせることや利益構造やリスク許容を考え、市場性、獲得効率、出店効率の3つの成功要因を特定することなど1→10、10→100と順を追ってその段階で必要なプロセスを著者のJINSなどでの経験をもとに学ぶことができました。

また、BTCそれぞれが起点となった時の弱点やプロジェクト初期やプロダクト開発段階の注意点なども知ることができました。

事業、技術、顧客という3つの視点からチームを作りそこでバリューデザインシンタックスやKPIツリーなどを使って新規事業を成功へ導いていくプロセスを学ぶことができました。

そして、本書での知識を活かして世の中をワクワクさせるような事業を創成できることに繋がる人材になりたいと感じた一冊でした。