感情タグBEST3

Posted by ブクログ

文明に呑み込まれる種族はどう生きるべきなのか。

抗えないからこそ、やるべきことを考える。

ヤヨマネクフとシシラトカは南極を目指し、種族として名を残そうとした。又、どこの領地でもない土地に想いを馳せずにはいられなかったのではないか。

Posted by ブクログ

ウクライナ侵攻やパレスチナ紛争が起きている今、いろいろと考えさせられた。

国を持たない人たちの心情は、想像はできても、理解しているとはおこがましくて言えない。

ゴールデンカムイの時代背景もこんな感じだったのか、と思った。

Posted by ブクログ

サハリンアイヌの話である、ということは事前情報で知っていたのですが、第一章の舞台が石狩川流域の対雁(ついしかり)だったことで、ぐっと話が身近になりました。

というのも、対雁は現在江別市にあるわけですが、江別市というのは小学校低学年から結婚するまで私が住んでいた場所なのです。

そして、樺太に住んでいたアイヌ人が宗谷に強制的に連れてこられたあげく、対雁に住まされたということを史実としては知っていたので、余計に興味深く読むことができました。

第二章はロシアからの独立を願うテロ行為に巻き込まれたポーランド人学生・ブロニスワフが、冤罪によりサハリンに流されるところから始まります。

こちらはまったく馴染みのない話ですが、第一章の勢いでぐいぐい読めます。

優れた人間、劣った人間というのはいても、優れた人種、劣った人種というのはない。

環境に合わせて進化しているはずなのだから、一種類だけが優秀というのでは進化の多様性を否定することになるではないか。

何度も作品の中で語られる、アイヌ人の、ポーランド人の想い。

「文明ってな、なんだい」とヤマヨネクフの問いに、親代わりの総頭領が答えたのは「たぶんだが、馬鹿で弱い奴は死んじまうっていう、思い込みだろうな」

翻って大隈重信がブロニスワフに言った「弱肉強食の摂理の中で、我らは闘った。あなたたちはどうする」に対して「その摂理と戦います。弱気は食われる。競争のみが生存の手段である。そのような摂理こそが人を滅ぼすのです。だから私は人として、摂理と戦います」と答える。

優劣優劣優劣

他と比べないと自身の評価が定まらないのは、実は苦しい。

日本人に呑み込まれようとしているアイヌ人と、ロシアによって消されようとしているポーランド。

生まれたというだけで、生きていていい。

土地を、言葉を、文化を奪われずに生きるために戦う。

これ、史実をもとにした小説なんですよ。

ヤマヨネクフは日本名・山辺安之助として南極に行っているし、ブロニスワフはポーランド人のアイヌ人研究者として名を残しています。

彼らの周囲の人たちもそれぞれに、人としての尊厳を守るために戦います。

戦いというのは武器を持って暴力で…だけではないことがわかり、胸が熱くなりました。

Posted by ブクログ

【私、私たちを生かせるもの】

国家制度の中で、多くの民族は消えていく。引き裂かれ、同化され、あるときは誇りを失い、あるときは抵抗し、そんなプロセスが今も続いている。

この本は、樺太を中心とした人々の生き様が書かれている。

先日、ミャンマーの今、についての講演を聴いた。

「不当な命令と権力に対しては、義務として服従するな。」

今の市民の抵抗運動の根底にあるのは、アウン・サン・スーチーさんがずっと訴えてきた、このガンディーの精神であることを学んだ。

抵抗を権利として論じたジョン・ロック、その西洋の思想とは異なり、義務としての不服従を規定する。

国家は人がより良く生きるために人間が組織したものだったはずなのに。

「力とは、こういうものではありませんか。破壊や死を伴い、どこかで歯止めが効かなくなる。」

19世紀後半から20世紀前半、国家間の文明を賭けた戦いに翻弄されるストーリーの中で発される言葉は、今に生きる私たちにとって、現実的過ぎる。

時に人間でなくなることを強いる国家とは、いったい何なのか。

わたしたちはこの国家制度の中で、戦うことにどのような意味があるのか。

希望は、「力の摂理」が人の世界の摂理なら、人が変えられる。

「力の摂理」下では、時に「人間らしい心の動き」を人間がすることを許さない。

人間のための組織であったはずの国家は、いつどうやって変貌したのか。もともとうまくいっていなかったのか。

国家形成と発展の過程で、ある人々が誇りとしていた暮らし方を否定し、文明の名のもとに消滅する。

国家の本質はいったい何だったのか。

文化的アイデンティティ、民族的アイデンティティ、そのための戦い、自由の希求、そんな議論や行動もあるけれど、実際私たちを活かしているものは何なのだろう。

日々の暮らしに実体としてあるもの。目の見える関係でつながっている人間。私たちはそこから多くのエネルギーを得ているのかもしれない。身近な人から生き方を教わり、何かしらの思いや拠り所を受け継いだり、それが複数の文化グループであることは矛盾しない。

「生きるための熱の源は、人だ。」

様々な社会の変化に適応してきた、樺太アイヌ・ヤヨマネフク。彼の気づきを受けて、私も考える。

「強いも弱いも、優れるも劣るもない。生まれたから、生きていくのだ。すべてを引き受け、あるいは補い合って。生まれたのだから、生きていいはずだ。…自分が確かということさえ知っていれば、そこに人(アイヌ)は生きている。それは摂理であってほしいと願った。」

例えば私の場合、日本人でありながら、同時に人間である。そのことをやめさせない摂理を実現すること。それなくして私たちは根源的に生きられないのだと。

「戦争も何もかも、生きてる人間が始めたんだ。生きてる人間が気張らなきゃ、終わんないだろ。あたしもあんたも、まだ生きてる。なら、できることがある。」

ニュースで報道されている戦争以外にも、世界各地で国家、民族の名のもとで犠牲者が後を絶たない。人間らしい心の動きを止められている人々がたくさんいるということか。

私は民族や国家の違いを越え、たくさんの友情や優しさ、温かさを受け取ってきた。

どこに生きる人間も、同じ人間としてつながることをやめないこと。想像することを続けること。広めること。

Posted by ブクログ

樺太半島。日本の地図にはないその地の歴史について、ほぼ知らなかった。そこに、日本人が、ロシア人が手をつけ、現地に住んでいた様々な人々が翻弄された歴史を。現地人も、日本で教育を受けたり、ロシア人と仲良くなったりしながら暮らしていたので、日露戦争でとても戸惑ったということを。

どうして日露戦争がおきてしまったのか。戦争が起こったのか。その歴史の源流には、日本人が欧米から感じていた屈辱感があったこと。そしてその屈辱を、今度はアイヌにむけていたこと。

歴史はこうも繰り返し、終わらない。そのことに絶望感を抱きながら読み進めた。

屈辱は、劣等感は、常識は、感情は、歴史は、人が作るもの。その根元には、原因ではなく、人がいる。

ただ、生きている人がいる。1人の人間がいる。

大きな時代のうねりと、ちっぽけだか芯のある1人1人の人間の感情の動きが、とても胸を打った。

Posted by ブクログ

樺太を故郷と思うアイヌや流刑された政治犯など、様々な人々の群像劇

1880年ぐらいから第二次世界大戦までの史実を元にしたフィクション

だけど、実際にこうだったのではと思わされるリアリティを感じる

以下、公式のあらすじ

----------------------

樺太(サハリン)で生まれたアイヌ、ヤヨマネクフ。開拓使たちに故郷を奪われ、集団移住を強いられたのち、天然痘やコレラの流行で妻や多くの友人たちを亡くした彼は、やがて山辺安之助と名前を変え、ふたたび樺太に戻ることを志す。

一方、ブロニスワフ・ピウスツキは、リトアニアに生まれた。ロシアの強烈な同化政策により母語であるポーランド語を話すことも許されなかった彼は、皇帝の暗殺計画に巻き込まれ、苦役囚として樺太に送られる。

日本人にされそうになったアイヌと、ロシア人にされそうになったポーランド人。

文明を押し付けられ、それによってアイデンティティを揺るがされた経験を持つ二人が、樺太で出会い、自らが守り継ぎたいものの正体に辿り着く。

樺太の厳しい風土やアイヌの風俗が鮮やかに描き出され、

国家や民族、思想を超え、人と人が共に生きる姿が示される。

金田一京助がその半生を「あいぬ物語」としてまとめた山辺安之助の生涯を軸に描かれた、

読者の心に「熱」を残さずにはおかない書き下ろし歴史大作。

----------------------

日本とロシアの領有と政治に生活を翻弄される樺太の人々

原住民は未開の劣った民族であるという思い込みと、その証拠集め

自国民への同化政策と差別と偏見

この辺の近代史は、義務教育の授業では駆け足で流されたりり、教師の思想が強く出がちだったりと、あまり知らなかった

アイヌは北海道に元々住んでいたというイメージがあったりもするけど、北海道にアイヌが住まうようになった経緯は文化の侵略の結果だったする

この辺の歴史に関しては自らの無知を恥じるしかないですね

序盤で、東京に行ってきたチコビローの言葉が作品の本質を突いていると思う

----------------------

「文明ってな、なんだい」

ヤヨマネクフが前から抱いていた問いだった。開けた文明人たれとは、学校で散々に言われるが、それがどんなものかさっぱり想像がつかない。

「たぶんだが」チコビローの顔はやはり苦い。

「馬鹿で弱い奴は死んじまうっていう、思い込みだろうな」

----------------------

後に大隈重信が弱肉強食について主張するけれども

その理論も思い込みであると

弱肉強食に対する答えとして

ブロニスワフは「その摂理と戦う」事を選択し

ヤオマネクフは「俺たちはどんな世界でも適応して生きていく。俺たちはアイヌ(人という意味)ですから」と戦うでも抗うでもなく、ただ生きていくことにするという対比

ブロニスワフの言う「人の世界の摂理なら、人が変えられる」という主張ももっとも

ただ、その摂理が生物そのものの摂理だったらどうですかね

まぁ、自然界においては「弱肉強食」ではなく、「適者生存」が摂理ではあるんだけどね

民族とは一体何なんですかね

アイヌ、ポーランド人というアイデンティティは何によるものなのか

太郎治なんかは父親が和人で母親がアイヌの混血だけど、自分のアイデンティティはアイヌの方にあるように思われる

本の帯には「滅びていい民族などない」『降りかかる理不尽は「文明」を名乗っていた』と書かれてあったそうだけど

そもそも民族自体のアイデンティティは何なんですかね?

土地か、血縁か、文化か

政治的な背景で居住地も奪われ、同化政策によって文化は失われ、婚姻により血も薄れる

異なった文化と交わると、いずれその境界は曖昧になり取り込まれるのは確実

だとしたら、民族のアイデンティティとは結局本人達がどう思うかに尽きるのではなかろうか?

タイトルにもなっている「熱源」

淡々とした文章の中から感じる登場人物達の熱

でも、それぞれ自らを奮い立たせる情熱の源は異なる

ヤヨマネクフは人、家族、アイヌというアイデンティティ

ブロニスワフは故郷 自ら選んだ家族がいる場所、今の自分を育てた場所

そして、暴力によらない民族の自決という理想

メインの登場人物ではないけど、大隈重信にとっては大きな括りでいうと「国」がそれなんだろうな

私にとっての熱源ってあるか?と自問したけど、この人たち程の熱源はないな

あと、史実を元にしているから知っている名前の人物も色々と登場する

金田一京助が出てきたなら、石川啄木について言及せざるを得ないでしょうねぇ

「啄木鳥探偵處」がどこまで史実を元にしてるかわからないけど、結構なクズ野郎ですかねぇ

あと、二葉亭四迷の由来は有名だけど、どんな人物かはよく知らなかった

そして人物ではないけど、第七師団とかって単語が出てくるとニヤニヤしてしまった

Posted by ブクログ

樺太で生まれた樺太アイヌのヤヨマネクフの物語。

作者は北海道白老町のアイヌ民族博物館でポーランド人の民俗学者ブロニスワフ・ピウスツキの銅像に出会い、アイヌを研究しアイヌの妻を娶った彼への興味からこの物語が生まれたという。、

ロシアと日本の戦争で翻弄された樺太アイヌのヤノマネクフが「アイヌの地位向上のために南極へ行く」と白瀬南極隊として南極へ向かった話、金田一京助がアイヌ語の研究で交流した話など、そこまで読んで初めて史実に基づいた物語と知りました。

土人として蔑まれ消えゆく民族と言われたアイヌの存続と繁栄のために尽くしたヤヨマネクフ、イペカラ、ブロニスワフ。民族の繁栄のためには教育こそ必要だと唱え実践した人々。

争いの絶えない現代に必要な歴史物語である。

Posted by ブクログ

久しぶりに読んだ骨太作品。

アイヌの人々の生きる様を描いた物語ですが、この本に出会った事で、人生の幅が広くなった思いです。

読まなければ絶対に知り得なかった事が、たまたま読んだ事で深く心に宿る。

キサラスイが琴を弾き始めた時に、樺太の情景が描きだされた表現。本当に胸に迫りました。

Posted by ブクログ

すごかった、熱い熱い熱があった。

滅びゆく人種とされた人たちの、生きる熱があった。

「ただ人がいるだけでした」

今まだ戦争が止まない世界で、それでもこうして忘れていない限り誰も何も滅びたりなんかしない、強くて熱い。

余韻がずっと冷めない。

Posted by ブクログ

自分は、アイヌについてほとんど何も知らなかったということがわかった。時代の波に流されながらも、アイヌの人や博士など主要人物が、自分は何者であるのかを問いながら熱を帯びて生きていく姿がかっこよかった。

Posted by ブクログ

前半は複数の物語が並行して進むので、やや散漫な感じがしたけど、後半ですべてが絡み合ってくるとどんどん加速して読めた。時代の空気を映すためもあってか、歴史上の有名人がこれでもかというほど登場するのには驚いたが、そのお陰で親近感もわくし、読者である私たちも作中の登場人物たちと地続きの歴史の線上にいるのだと思えた。

数年前に北海道土産で買ってきたアイヌの木彫りのスプーンを見る目が、ちょっと変わった。

Posted by ブクログ

いやぁタイトル通り熱かった!

アイヌの方々を取り巻く環境のとめどない変化の中で、それに関わる登場人物それぞれの生き様がイキイキと描かれていました✨

ゴールデンカムイも面白かったですが、樺太の位置付けや全体像を含めより具体的でより理解できました

アイヌの歴史も含めて史実を調べようと思いました

Posted by ブクログ

19世紀、どこの国でもない島はロシアのサハリン、日本の樺太になった。

激動の時代、文字も持たない、野蛮で滅びゆく民と言われたアイヌの人々と、ロシアに母国語もアイデンティティも奪われたポーランド人の人生を描く。

自分とはなにものか。主人公たちは何度も何度も打ちのめされながら、民族の未来を託す子らを思って生き抜く。

樺太、日本、ロシア、ポーランド、様々な国、文化、思想を持った人々が登場するが、誰もが一様に懸命に熱を持って生きている。

樺太のアイヌ、ヤヨマネクフ。物静かで無愛想な彼を通して描かれた人物たちは、より一層強く熱を感じられ、込み上げてくるものがある。

アイヌのこともほとんど知らなかった。

民俗学的な観点から見ても、とても良い小説だった。

Posted by ブクログ

久しぶりに小説で胸が熱くなりました

時代や国に翻弄されるアイヌやポーランド人

蔑まれ、哀れまれ、理不尽に押しつぶされそうになろうとも心に熱を持って生き続ける

この本の中にはたしかに「人間」がいます

Posted by ブクログ

壮大なストーリー、見慣れない名前の登場人物など読む前には多少ビビった。読み始めるとページがどんどん進む。アイヌのこと、もっともっと知りたくなった。

Posted by ブクログ

明治維新から、日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦までの歴史を、樺太とポーランドを主な舞台として読み直すことができた。アイヌについて、これから色々読むきっかけにしたい。

Posted by ブクログ

戦争や侵略によって脅かされるアイデンティティ。

物語の登場人物は、これをもう一度掴み取るため必死に足掻き続ける。その首尾一貫した生き様が非常に熱かった。

己の信念に真っ直ぐに従って、華々しく生を全うしている姿が輝かしくて羨ましく、自分も少しでもそうありたいと思った。

タイトル通り大変熱い物語だった。

この小説がキッカケでタイトル名しか知らなかったゴールデンカムイも読んでみたが、こちらもなかなか面白い。アイヌ熱い。

まだまだ序盤だけどアシリパのキャラや表情にツボった。

Posted by ブクログ

故郷と誇りを追い求めたポーランド人とアイヌの冒険を描く壮大な人間讃歌

その願いと決意は、読む人間の心に、静かで力強い熱を宿す。

確かに現実の歴史に存在した、登場人物達の誇り高い生き様。その過去に僕たちは報いなければいけない

僕たちが今隣人にできることは一体なんだろう。

以下印象に残ったシーン

ブロニスワフの最期

彼にとっての二つの故郷(或いは、熱源)が重なって滲むシーンには思いがけず落涙した。

エピローグ

ヤヨマネクフの言葉が高らかに響き、20年後の樺太に小さな繋がりと熱を生むラストは、新しい時代の到来と未来への希望が仄めかされていると感じた。

キサラスイとの出会い

演奏のあまりの美しさに、ヤヨマネクフと共に雄大な樺太の自然に呼び込まれたように感じた。

「ー足跡が続き、雪が降り、熱が広がる」

人類が歴史を紡ぐさま、伝統をつなぐさまを続く足跡に例えていて、オシャレすぎる。

Posted by ブクログ

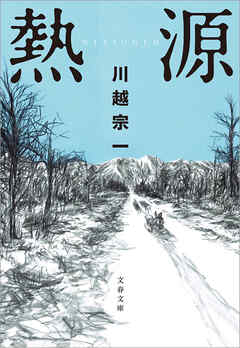

樺太アイヌの世界

歴史フィクション小説

「熱帯」と買うのを間違えそうになりました。

森見登美彦さんの作品ですが、

タイトルと表紙が少し似てますよね。

樺太に生きるアイヌの人々の

とてつもない熱量を感じました。

北海道とロシアの間に位置する樺太は、

板挟みにあって領土の取り合いの重要地。

そこに暮らすアイヌの人々は、

日々の暮らしだけでも精一杯だったのだと

読んで伝わってきます。

そのため、アイヌ独自の文化を発展させて、

自分たちのアイデンティティを保とうとしていたと感じます。

アイヌについて「ゴールデンカムイ」で知ったものの、

あちらは埋蔵金をめぐるエンタメバトルもの。

本作は時代の流れに淘汰されつつある

アイヌ民族の生き様を描くものです。

どちらも楽しめますが、多分テーマが大きく違います。

より重厚な内容でアイヌ民族について知りたいのであれば、

本作を手に取ってはいかがでしょうか。

Posted by ブクログ

どれだけ熱い展開が待っていても「でもこの後に第二次世界大戦が来てしまうんだよな……」という思いがちらついてしまって結構緊張しながら読んだ。

でもそれらは杞憂で、そうなってほしいと思ったところに物語は着地していた。

新年一発目から良い読書体験でした。

私は思わぬところで運命が交わる人たちの物語に弱いのでこれも見事に心に刺さって泣いてしまった。

あと超個人的な話だけど『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』を偶々読んでいた私は本当に運が良かった。

巻末に参考文献がいっぱい載っていたので時間を作ってそっちも読みたいです。

Posted by ブクログ

史実を元にしたフィクション

樺太から北海道へ強制移住させられ再び樺太に戻ったアイヌ。しかし、故郷の樺太は日本への同化政策により過去の面影は消えてゆく。滅びゆく民と言われそれにあがらう。

その一方で、ロシア帝国に国を奪われたポーランド人も登場し、樺太でアイヌの妻を娶る。日本初の南極大陸上陸にアイヌと犬ぞりが出てきたりとして、樺太を中心とした物語だが舞台は広がる。

Posted by ブクログ

明治〜昭和時代の樺太を舞台にしたお話で

今までほとんど知らなかったアイヌ、サハリン、ポーランド、ロシアの歴史、文化を興味深く学べた気がします。

なかなか、名前が難しく覚えにくく、すぐに退場する人物もいて、取っ掛かりが入り辛かったがドンドン話に引き込まれて読み進めれた。(ほとんど実在した人物であったことも後で調べて知りえた)

大国ロシア、日本に翻弄されるも、それぞれ生き様が熱く必死さが伝わってきた。題名の通り、生きるための熱源について語られていると感じた。

イペカラの「馬鹿」と発言する意味が毎回重くなってくることが印象に残り切なく感じました。

Posted by ブクログ

おそらく作者の中ではピッタリなんだろけど、タイトルは正直もっといいのがあると思う。タイトルに引っ張られた文章に唐突感があって読者としてはやや強引に感じた。

162回直木賞受賞作だけあり、読み応えは充分。題材も興味を喚起させられる。ストーリーに適度な緩急があり、行ったことのない土地でもイメージが湧くように語られている。169回直木賞受賞作である宝島と対比させて読んでみてもいいかもしれない。

Posted by ブクログ

国家、民族、文明化。

何が幸せかはわからないけど、一生懸命生き、次代に繋いで行くことが大切だと思いました。

途中まで、登場人物が史実にある人々だと知らなかった。詳しく調べてから再読したい。

Posted by ブクログ

昔の北方領土対決を感じた。

アイヌは日本に

ポーランド人はロシア人に

国の問題は今もあるけど、昔の方が大変そう

そんな中で、自分を見失いつつもどこかに、熱を感じ、それを頼りに生きていく。

長かったし、横文字が多くて大変だったけど

最後はタイトルも回収されて、スラスラ読めましたっ

熱源、良い言葉