感情タグBEST3

Posted by ブクログ

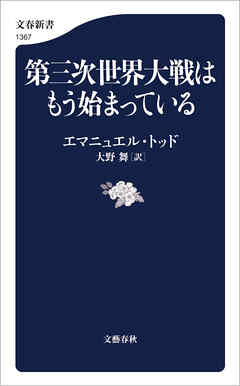

約1年半前に書かれた、ロシアウクライナ戦争を中心に世界の動向を考察した本です。

そもそもこの戦争の経緯とは何なのか、ロシアがウクライナに侵攻した理由とは。

ミアシャイマーの見解も時折交えており、現実的観点から俯瞰して世界の構造を理解できる本です。

最近発売された、エマニュエル・トッドの「西側の敗北」も日本語翻訳本が発売されたら読みたいと思いました。

Posted by ブクログ

これは題名と中身が結構一致していた。アメリカに対する見方、ロシアに対する見方、テレビや新聞だけの偏った見方から脱却したい方におすすめ。人間ってやっぱ戦争をする種だね。

Posted by ブクログ

■読む目的

・ウクライナ侵攻関するエマニュエル・トッドの見方に、佐藤優が非常に評価していたためどのような主張なのかを確認する

・家族構造をメインの研究テーマとしている歴史人類学者がどのように地政学や国際情勢を見るのか気になる

■感想

世界の各国・各地域の家族構成という視点からここまで世界情勢を俯瞰できることにとても驚かされた。

日本もヨーロッパも、ロシアよりもアメリカとの繋がりの方が濃厚であり、NATOを通じて同サイドに居ることから、いかんせんNATO側の情報圏に包まれ、NATO側の視点が基本フィルターとなってしまう。

そんな中、著者のエマニュエル・トッド氏は、沸き立つ怒りや悲しみのような感情は一旦脇に置いておき、中立的・俯瞰的にロシアのウクライナ侵攻を分析する。

ロシアやロシア寄りの国々は「共同体家族」の構成を取り、ヨーロッパやアメリカ、そしてウクライナは「核家族」の構成をとる。

ロシアがこの度ウクライナに想定外に苦戦しているのは、ウクライナはロシアと同じ共同体家族的な考え方をするものだと誤算していたから、という見方、というかその発見、がまさにトッド氏ならではの研究、慧眼からくるものだろう。

翻って、日本はおそらくかつては共同体家族的なベースを持ち、近代以降は核家族化が進み、核家族、個人主義的な考え方が浸透してきていると僕は考えている。

日本人の根っこには、「天皇や政府といった「お上」には従う、だから下々は勝手にやってますね」、という風潮があるように感じるが、このバランスこそが日本人らしい思考法ではなかろうか。

そうであれば、共同体家族的国家と核家族的国家の間でバランスを取ってやっていくのがベストなのではと思う。

ただ、抽象度を上げると、日本国家という要素の外側に、もう一段階「お上」がいて、それに従う、という構造が、政府単位としては、居心地が良いのかもしれない。

しかし地政学的にも歴史的にも大国に挟まれた位置にいる以上、いずれかの軍門に下るという判断は常に敵を生む形となり、味方側のお上の情報に包まれるのは避けられない。

情報や思想の自由、主体性をより保持できるのはどの派閥か、ということを考えれば、結果的にはアメリカ側に着くという今の状況は落ち着くべきところに落ち着いていると言える。

フィンランドは「フィンランド化」という物言いを嬉しく思っていないとのことだが、僕はそのフィンランド化的な舵取りはとても合理的で良いものとポジティブに受け取っている。

その考え方の上で、日本は戦略的にフィンランド化を進めても良いと思う。

トッド氏にように「感情を脇に置いて、中立的に現況を見定める」というのはとても難しいものではあるが、そのスキルは常に持っておきたい。

ベースとなる価値観や譲れない主張は各国にあるが、その構成分子たる国民一人一人は多様で、かつ彼ら一人一人と自分は直接的なネガティブな因果はなく、情を育める隣人・友人となり得るのだから。

ウクライナ情勢が落ち着けば、今度は台湾有事や、イランや北朝鮮の情勢が表に浮上してくる。

日本が主体的に戦争に雪崩れ込まないようにするためにも、イデオロギーを理解した上で、感情に翻弄されないようになろう。

そう考えさせてくれる良書だった。

Posted by ブクログ

第一次世界大戦の時のように起きてしまった事態に皆が驚いている

アメリカとイギリスはウクライナ人を人間の盾にしてロシアと戦っている

戦争がアメリカ文化の一部になっている

アメリカは他国を侵略することも普通のことだと考える基盤がある

ロシアにとっても予想外

共同体家族。結婚後も親と同居、親子関係は権威主義的兄弟関係は平等の社会

核家族。結婚後親から独立の社会

ヨーロッパとロシアの接近、日本とロシアの接近、ユーラシアの再統一はアメリカの戦略的利益に反するのです。そこで平和的関係が築かれてしまえばアメリカ自身が用済みになってしまうからです。

世界の不安定がアメリカには必要

NATO と日米安保の目的は日本とドイツの封じ込め。ドイツと日本をロシアから遠ざけるため。

ゼレンスキー大統領の演説はヨーロッパを戦争に引きずり込むこと

ポーランドの動きに注意せよ。ポーランドはロシアに対する攻撃的な態度に慣れすぎていてそこから脱することができない

本書では書かれていませんがポーランドは歴史的にロシアもドイツも恨んでいると聞いたことがあります。

西洋は世界の一部でしかない。世界の大半の国は西洋の傲慢さにうんざりしているのです。

感情的にならざるを得ない状況の中でも決して見失ってはならないのは、長期的に見て国益はどこにあるかです。

南欧の市民は人間以下の存在になり下がり。

ロシアは出生率死亡率平均寿命など人口動態から見て復活しつつある。

ウクライナのことは第二次世界大戦よりも第一次世界大戦と似ている

今起きてる戦争の原因はアメリカとNATOにある

アメリカはヨーロッパ経済、特にドイツ経済が疲弊していくことに満足感を味わっている

裁判が多いアメリカは法律系の人材が多い、しかし法律系はエンジニアとは違いある種虚業。

中国はさらにロシアを支援することになるでしょう。ロシアが倒れたら次は自らが単独でアメリカに対峙しなければならないことを承知しているからです。戦略上の選択肢は他にないわけです

もしロシアがこの戦争に耐えて生き延びるとすれば、それ自体が世界の経済的支配力をアメリカを失うことを意味するからです

西側諸国のロシアに関する言説は現実離れしたもので合理性を欠いています

ウクライナで起きていることをアメリカもイギリスも把握していて、ウクライナ軍をコントロールしていたが、ドイツとフランスは把握していなかった

軍事的な意味での真の NATO とは、アメリカイギリスポーランドウクライナそしておそらくスウェーデンそこにドイツとフランスは入っていないのです

アメリカイギリスオーストラリアはいずれもアングロサクソンなので同盟関係を築くのは自然な流れ

戦争が長引けば高度な軍事技術よりも兵器の生産力

マリウポリから脱出したフランス人の証言によれば、ウクライナ軍が民間人を人間の盾として利用している

「ウクライナに兵器を送るべきだ」の冷酷さ

「もうこの戦争は終えるべきだ」「交渉するべきだ」と誰も言わない

アメリカが参戦国として全面に

背後でこの戦争を主導しているのはアメリカとイギリス

アメリカはウクライナ人を人間の盾にしてロシアと戦争をしている

アメリカは支援することで実はウクライナを破壊している

戦争が終わった時、生き残ったウクライナ人たちはアメリカに対して激しい憎悪を抱くはずです。アメリカは血まみれの玩具のようにウクライナを利用したということが明らかな歴史的真実だからです

トッドさんが指摘しているウクライナのことは第一次世界大戦の時と似ている、という指摘はとても考えなくてはいけないことだと思います。

日本はその後第二次世界大戦まで多大な被害損失を出していき、現在まで続いているわけなのですから。

Posted by ブクログ

とても冷静に現状を分析してくれ、NATOでもEUでもないウクライナに西側諸国がに武器を供与しているのはどう理解すれば良いのか そもそもロシアは何故ウクライナに侵攻する必要があったのか自分のなかでモヤモヤしていた部分を明確に説明してくれた。

Posted by ブクログ

これは面白かった。こういう見方もできるのか。アメリカと同盟国だから逆らえないから、いたずらにアメリカ指示。当面は仕方ないにしても未来永劫続けるつもりなのか。そんな姿勢でいいわけがない。抑止力としての核を持つべきという氏の議論は深く頷ける。

Posted by ブクログ

日本にいるとどうしても西側メディアの情報量が多くなってしまうので、

ロシア側の目線でウクライナ問題を見るという目的で読むには

とても良い本だった。

作者のエマニュエル・トッド氏は西側の考え方にも精通した上で

どちらかというとロシア寄りの立場で本書を書いている。

★ロシア目線でのウクライナ侵攻

前提:

ロシアにとって、ウクライナのNATO加盟は、アメリカにとってのキューバ危機のようなもの。

自国のすぐそばに西側軍が常駐するのでこれを安全保障上の危機と捉えている。

これまでの流れ:

NATOはドイツ統一以降「東方に拡大しない」ことをゴルバチョフに約束したが、1999年と2004年に二度東方拡大を実施。ロシアは不快感を示しながらも受け入れた。

しかし、2004年のNATO首脳会談で「将来的にジョージアとウクライナをNATOに組み込む」ことを宣言すると、

プーチンが緊急記者会見で「我が国の安全保障への直接的な脅威とみなされる」と主張。

→ロシアにとって超えてはならないレッドラインがジョージアとウクライナのNATO加盟。

侵攻に至るまで:

2021年初頭からウクライナとNATOの合同軍事演習が行われるなどNATOとウクライナが接近、12月にはNATOに対してウクライナを加盟しないことを再要求。

2022年2月、ロシアはウクライナに対して軍事行動開始。

ウクライナ戦争の構造は、

ロシアvsウクライナ(米英)

実質的にはアメリカとロシアの戦争。ウクライナ軍は自国の兵士を失いたくないアメリカによって盾として使われている。

Posted by ブクログ

ウクライナは善、ロシアは悪、は果たして本当だろうか?テレビニュースしか見ていない人たちはそれ以外の判断材料を持っていない。しかし限られた、そして一面しか見ていない中でどれだけ正確に真実を見極められるだろうか。

第三次世界大戦がすでに始まっている、とのエマニュエルドット氏の言葉は衝撃的てはあるが、本書を一読すれば頷ける点は多い。

ウクライナにいるネオナチの存在。

今回の戦争が始まる前から、ウクライナ東部で内戦が始まっていたこと。

ウクライナの背後にいるアメリカとイギリスの存在と、その目的。

陰謀論で片付けられられてしまいがちな内容ではあるが、綿密な調査と研究に裏付けられた内容は説得力をもつ。

賛成反対様々な多様な意見や考えに触れる中で真実は見えてくる。

陰謀論と切り捨てず、何を語っているかを聞く耳をもつことが真の平和へと繋がるはずである。

Posted by ブクログ

なるほどな〜 こういう見方をする人もいるのか〜と、新鮮な発見があった

筆者は言わずとしれたエマニュエル・トッドさん

フランス人の政治学者

本書では、ウクライナとロシアの戦争について。すでに第三次世界大戦は始まっている!と筆者は説く。

たしかに、ウクライナのバックにはアメリカとイギリスがいる。

兵士訓練と武器供与を行っているのだから、これはちょっとした世界大戦と言っても良いのかもしれない

そもそも、私たち日本人は西側の人間だ

ウクライナに関するニュースというのは、基本的には西側からの観点で伝えられる

ロシアにはロシアの言い分がある

戦後から世界秩序のためにコストを払い続けてきた 本来はロシアなりのプランがあった それが果たせずに、侵攻を開始した…というのが筆者の持論なんだけど、ちょっと世界をフェアに見すぎている気はする

つまり、戦争犯罪を軽んじている

さすが、本国フランスでは出版できない内容…

アメリカは世界で戦争をしていてほしい 軍事大国として君臨し続けるため

その視点は確かに… と思わざるをえない

さらに筆者が言う、日本が核保有すべきとの主張は、納得感がある

核保有は戦争をするためではなく、戦争ゲームから逃れるため

さすがのエマニュエル・トッドさん

サラッとカジュアルに、地政学的な現況を解説する

ロシア寄りと感じる読者もいるかも知れないけれど、国際政治の書籍としてオススメと言えばオススメ

Posted by ブクログ

第二次世界大戦の結果、生まれたウクライナは独自の言語と文化とを持つ独立国ではあるが、フルシチョフ時代にプレゼントされたクリミア半島にはロシア語しか話せない住民が多かった。マイダン革命と称する選挙によらない権力移動で来たEU寄りの政権がウクライナ語を話せない者を公務員失格とし上司に昨日までの民族主義テロリストを充てたことからおとなしいロシア系住民も怒った!クリミア半島制圧が容易だったのはそのせいだろう。

超大国とは好き勝手できるらしくアメリカは21世紀になってからもアフガニスタン、イラク、ソマリア、などで軍事行動してきた/ロシアはなぜ嫌われて

Posted by ブクログ

ウクライナ問題については、ロシア擁護の言動が許され難い中、エマニュエル・トッド程の影響力ある権威が米国史観に偏らず、プーチンの論理を解説した著書。ドイツ統一時点のNATO東方拡大せずの約束に対するロシアの言い分は有名だが、それに対して、米国の代理戦争として非難する口振りは過激だ。

本文を引こう「アメリカは武器だけ提供しウクライナ人を人間の盾にしてロシアと戦っている。ロシアによる侵攻前に、大量の人口流出によって既に破綻国家に近かったウクライナがアメリカの支援によりさらに破壊されていく。少なくとも私がもしウクライナ人なら、アメリカに対して激しい憎悪を抱くはず。アメリカが血まみれの玩具のようにウクライナを利用したと」

アメリカの地政学的思考を代表するポーランド出身のズビグネフブレジンスキーは、ウクライナなしではロシアは帝国にはなれないと述べている。アメリカに対抗し得る帝国となるのを防ぐためには、ウクライナをロシアから引き離せば良いと。アメリカはこうした思考に基づいてウクライナを武装化してNATOの事実上の加盟国とした。

本著が触れるウクライナの分割統治によるシナリオが現実味を帯びるとして、その派生影響として煽る中国の台湾侵攻や日本への諸島侵略が過激化は有り得るか。日本は自律を選んで核兵器を保有するか、あるいは偶然に身を任せるのか、著者は問う。核シェアリングも核の傘も発想がナンセンス、他国のために用いるにはリスクが高すぎるのだと。

Posted by ブクログ

【第三次世界大戦はもう始まっている/エマニュエル・トッド】

お恥ずかしながら、今ウクライナで起こっている出来事について、しっかり本を読んで調べるのはまだ本書を含め数冊。

異なる意見や見識が有れば、是非教えていただきたいと思います。

◆

著者は、現在の状況を、「第一次世界大戦」に似ていると言います。

ロシアが一歩的にウクライナを攻めているというのではなく、

軍事的緊張を高めてきたのはロシアではなく、NATOの方であった、といいます。

裏ではアメリカが、ウクライナに武器を支援しており、その目的はウクライナをNATOの事実上の加盟国とし、ロシアをアメリカには対抗できない従属的な地位に追いやることです。

対してロシアは、アメリカの目論見に対抗して、大国としての地位を維持することです。

「強いロシアが弱いウクライナを攻撃している」と見ることができるようで、実際は地政学的に大きく捉えれば、「弱いロシアが強いアメリカを攻撃している」と見ることもできます。

米英はウクライナ人を「人間の盾」としてロシアと戦っているのです。

戦争が終わった時、おそらくウクライナ人に生まれるのは反米感情であろうと著者は言います。

◆

また、トッド氏の視点として斬新なのは、

民主主義や独裁主義と言ったイデオロギーの前に、「家族構造」がくるという研究をしていることです。

ロシアは「共同家族体」、ウクライナは「核家族」。

プーチンが生まれたのは、ロシア社会自身が彼のような権威主義的な指導者を求めているからであり、それは中国や北朝鮮やイスラム過激派にも通じると言います。

◆

トッド氏は、民主主義が成立するためには、「国家」が成立しなくてはならず、民主主義は「強い国家」なしに機能しないといいます。

問題はウクライナに国家が存在しないことです。

ソ連成立までウクライナには「国家」が成立しなかったといいます。

「無政府状態の国家」では、軍隊が国の主導権を握っています。

ゼレンスキー大統領が繰り返し求めていることは、ヨーロッパを戦線に引き込むことです。

「次に狙われるのはあなた方の国だ」というわけですが、実際は正反対の事態であり、ロシアはヨーロッパにとって軍事的脅威ではなく、西欧の再軍備かも必要なく、そもそもロシアがウクライナ以外の領土への侵攻を考えているとは著者には思えないそうです。

広すぎるので。

西側メディアはプーチンは狂っているというような報道がされますが、ロシアは一定の戦略的合理性に基づいて攻撃しています。

一方、予測不能な国は、ウクライナとポーランドであるといいます。

「核発言」もポーランド向けに「動くなよ」ということではなかったかということです。

そして、最も予測不可能なのが米国で、「戦争」は米国のビジネスの一部になっています。アメリカは「世界を戦争へと誘う教育」を世界各地で進めているかのようです。

これに対して、トッド氏は日本は「核を持つべきだ」と主張します。

日本の安全保障に日米同盟は不可欠にしても、アメリカに頼り切ってはいけないといいます。

「核の保有は、攻撃的なナショナリズムの表明でも、パワーゲームの中の力の誇示でもありません。むしろパワーゲームの埒外に自らを置くことを可能にするものです。同盟から抜け出し、真の自立を得るための手段なのです。」

「核を持たないことは、他国の思惑やその時々の状況という、偶然に身を任せることです。

アメリカの行動が危うさを抱えている以上、日本が核を持つことで、アメリカに対して自律することは世界に対して望ましいはずです。」

◆

また、彼は、台頭する中国と均衡を取るためには、日本はロシアを必要とし、良好な関係を維持することは、あらゆる面で日本の国益にかないます、としています。

ロシアはソ連崩壊後弱体化したものの、最も自由な国としてふっかつしつつあり、アメリカよりも死亡率が下がり、平均寿命も伸びているというのです。

◆

というように、本書は、わたしたちがメディアなどを通して思わされがちであったものの見方とかなり異なる「ロシア寄り」の見方を提示しています。

これからも複数の本から俯瞰的に状況を見て、判断して行きたいと思います。

Posted by ブクログ

見方によっては、そうだよね、と思うことに、ああ、私は一面側にしか興味がなく、想像力にかけていたなぁと思いました.

隣国を思う気持ち。

この戦争になぞらえたら、

私達はどうするんだ?

と、思っています.

Posted by ブクログ

歴史的経緯や国際情勢の冷静な分析に基づいて語られている。

ドイツ統一が決まった1990年に、NATOは当方に拡大しない約束がなされたが、1999年にポーランド、ハンガリー、チェコ、2004年にルーマニア、ブルガリア、スロバキア、スロベニア、バルト三国がNATOに加盟した。2008年のNATO首脳会議では、ジョージアとウクライナを組み込むことが宣言され、それに対してプーチンは「強力な国際機構が国境を接することは安全保障への脅威」であると主張していた。

ロシアは共同体家族(結婚後も親と同居し、親子関係は権威主義的、兄弟関係は平等)だが、ウクライナは核家族。外婚制共同体家族は、ゲルマン人の直系家族とモンゴル人の父権制組織の衝突から生まれたもので、ペラルーシも外婚制共同体家族。

ウクライナは、ほぼポーランドとみなされるカトリック系ユニアト信徒が多い西部、小ロシアと呼ばれギリシア正教徒が多い中部、プーチンがノヴォロシアと呼び、ロシア系住民が多い黒海沿岸地域とドンバス地方の3つの地域から成り立っている。

ウクライナ人は教育水準が高いため、ドイツなどの西側諸国が安価で良質な労働力として吸い寄せてきた。その結果、ウクライナは独立以来、人口の15%を失っていた。

2014年、ウクライナで親EU派によるクーデターによってヤヌコヴィッチ政権が倒される「ユーロマイダン革命」が発生すると、ロシアはクリミアを編入し、親露派が東部ドンバス地方を実効支配した。ロシアの侵攻前から、アメリカとイギリスはウクライナに高性能の兵器を大量に送り、軍事顧問団も派遣していた。

ロシアによるウクライナ侵攻は、アメリカ主導の国際秩序に挑むもので、アメリカの威信にも傷がつく。アメリカは、軍事と金融の面で世界的な覇権を握る中で、実物経済の面では世界各地からの供給に全面的に依存しているため、アメリカにとっても死活問題になっている。

1960年代のアメリカは、福祉国家化による企業の利益率の低下、黒人の解放、教育による階層化、軍事上の敗北によって危機に陥ったため、レーガンの新自由主義(新保守主義)という反動を生み出した。

ユーラシア大陸の中心部を占める儒教圏とイスラム圏の父権的家族システムは、近代化によって崩壊し、代わりに共同体主義的な傾向や権威主義的な国家を生み出した。

ドイツと日本は西洋よりも父権的な社会だが、第二次世界大戦で敗北してアメリカに征服されたために西洋世界に属している。

結局のところ、NATOの拡大が今回の事態を招き、アメリカの覇権維持の思惑が戦争を長期化させることになりそう。ロシアがウクライナの一部を支配した状態が続く限り戦争は終わりそうもないが、その犠牲になるのはウクライナ人であるのがやるせない。

Posted by ブクログ

著者の名前は聞いたことがある、という程度の知識しかない。

ロシアのウクライナ侵攻について、日本のマスコミでは「ロシアが一方的に悪い、プーチンは気が狂った、ウクライナに支援を」という論調でしか語られないが、著者はよっぽどアメリカが嫌いなのか、「米英がウクライナに武器だけ供給し、ウクライナ人に無理矢理戦わせているようにしか見えない」という論調でこの戦争を見ているようだ。

勉強不足のため、真偽のほどは不明だが、確かに一方的にロシア悪という目線だけでこの戦争を見るのはあまりにも近視眼的だし、これによって誰が得するのか、今後どうなっていくのか、いろいろな角度からものごとをとらえる必要性を思い起こさせてくれる一冊。

Posted by ブクログ

ロシア・ウクライナ戦争について、日本では親ロシア派の記述をあまり見ることができなかったので、この本は貴重な意見を受け取ることができた。

強大なロシアが弱小のウクライナを攻撃しているという見方ではなく、強大なアメリカ率いるNATO諸国が、弱小のロシアを攻撃しており、それに反発したロシアがウクライナを攻撃。ウクライナを「人間の壁」として軍事的に利用し、代理戦争をしている、という見方はしっくりきて、これまでモヤモヤしていた部分を言語化してもらえたと思った。

また、データとしてロシアへ反発を示している国が西洋諸国とアメリカ、日本、韓国に留まっており、決して多数派ではないというのも、日本にいてはあまり知ることのできない事実だった。片方の勢力下で受け取れるメディアからの情報は確実に偏ったものであるので、このように多角的に情報を得ることが大切。その点でもこの本からは受け取れるものが多かった。また、著者のエマニュエル・トッドの言う通り、戦争そのものはとても複雑化されたものなので、今すぐ善悪を判断するには、情報が足りなすぎる。白黒をはっきり判断することよりも、何故このような状況に至ってしまったか、事実をもとに状況を確認していくことがまず大切だと思った。

Posted by ブクログ

ウクライナとロシアの戦争の本質が書かれています。読めば、ロシアに対しての見方が少し変わりました。戦争は絶対に許されない。では、なぜロシアはウクライナに侵攻したのか?その背景を知ることができます。読む価値ありです。

Posted by ブクログ

ロシアのウクライナ侵攻に関するニュースは毎日入ってくるが、フラットな目で見ると、単純に「プーチンの狂気」だけが原因とは言えないことが分かる。勿論、国連決議ではロシアを非難する国の数は多いものの、実はロシアをシンプルに非難する国は、西欧の一部だけにすぎないことに注意を払う必要がある。

特に「アメリカがウクライナ人を盾にロシアと戦争をしている。自国領土から離れた場所で戦争を行うのが常套手段」「戦争ビジネス」という表現には納得できる。

そして、実は「西欧社会が常に理想像であり先進的」という考え方が誤りであることを、面白い指標を用いながら指摘している。過去に共産主義を受け容れた国々の家族構成、宗教、肌の色など、新たな切り口が提示されている。

日本にいると、どうしても「西欧」の立場から見たニュースばかりを目にするもので、そのコメント欄まで読んでしまい、賛同しがちである。実は、世界を広く見渡せば、この戦争を冷ややかに見る国、あえて距離を置いている国など、各国の思惑や立場が微妙に異なっており、第一次世界大戦のときに類似した状況であると筆者は指摘している。

Posted by ブクログ

戦争を仕掛けた方が悪いのは確かだが、今の日本には欧米とウクライナからの情報がほとんどであり、何となくロシアは悪、アメリカは善と言うような色分けがされているが、本当にそうなのだろうか、と考えさせられる内容であった。確かに第二次世界大戦後に常に戦争をしてきたのは米国だった。

ソ連崩壊時にNATOは東に拡大させないと約束したと言うが、これは合意されたものだったのだろうか?これが真実であるならば、確かにNATOの責任を問われる事になるだろう。

思うに、ソ連崩壊のドサクサにウクライナとの国境が決められた話は、日本の敗戦のドサクサに「李承晩ライン」が引かれてしまった話を想起させる。それを考えると、クリミア併合も少し理解出来るような気もする。

【追記】クリミアは元々ロシア領だと主張するならば、北方領土は返還するべきだ。

いずれにしても、早期の停戦を願ってやまない。

Posted by ブクログ

ロシア対ウクライナの戦争だと思っていたが、実際はもっと複雑であり、あらゆる国を巻き込んでいる。西側諸国の私たちに欠けている視点を突きつけられたように感じた。

Posted by ブクログ

ほとんど西側からの情報にしか接していない我々には、何とも親ロシア的な内容(アメリカが仕掛けた戦争であり、ロシアはそう簡単に負けはしない)であったが、一々肯ける箇所は多くあった。

とはいえ、心情的には否定したい。

Posted by ブクログ

ウクライナ問題について、アメリカやイギリスの問題が大きいと述べている。

メディアではロシアやプーチン大統領に対する批判が多くウクライナを被害者と扱うことが多いが、それとは違う視点を持つことが出来てよかった。

世の中、単純に加害者と被害者、善と悪に分けることが危険であることを改めて教えられました。

Posted by ブクログ

私はトッドさんが好きである。

だからこそ盲信したくないし、崇め奉りたくない。

読んでて違和感あるな、ってところは違和感のまま残したいし、素人ながらも自分で調べて考えたい、と思っている。

以下、書きかけ

ロシアを擁護する気は無いけれど、ロシアにも言い分があるし、反ロシアの国って意外に少ないんだね…という現実を直視できた。

そしてウクライナにもネオナチな側面がたしかにあったんだな、とも思った。

ホロドモールの悲劇についてちろっと記述があったので、ネット検索してみた。

スターリンが外貨を得るために、ウクライナ(ソ連時代)から農作物を過剰に収めさせて輸出したことで、また天候不良も相まって、国民は大飢饉に陥った。子殺し、食人も起こった、というショッキングな事が書いてあった。

この話題に関しては、ウクライナが核家族型だから〜というのを織り交ぜて書くのは、違うかなと思った。

ウクライナについてはやはりよくわからなってない部分が多いなと思う。

Posted by ブクログ

ロシアを止むに止まれぬ戦争に引きずり込んだのはアメリカ(とイギリス)だという論法は太平洋戦争を引き起こした大日本帝国を擁護するのにも援用ができるな、と一瞬感心した。また、米国が好戦的だという指摘はその通りだろうが、ロシア(ソ連)が対外的な紛争をしたことがないと言わんばかりにスルーする鉄面皮ぶりはさすが。人類学に根差した著者のユニークな視点は示唆に富む所が多いのは確かだが、一方的に肩入れした言論が今回は際立っているようである。

Posted by ブクログ

人類学者の著者による、ウクライナ問題について。

全然世界情勢など知らないマンなので「ロシアによる一方的な侵略戦争」と思っていた節がありますが、その背景に「ウクライナのNATO加盟」、「NATOのロシアの意に反する東方勢力拡大」、「旧ソ連崩壊後の国境問題」などいろいろ複雑な問題があることを認識しました。

面白いと思った点は、人類学的視点からの見解でした。ロシアは「共同体家族」、ウクライナは「核家族」。この違いにより「共産主義的思想」、「民主主義的思想」の違いに繋がるのは興味深かったです。

日本のメディアを通して得られる情報とは別の視点でいろいろ語られていたので、新鮮でした。

こんな情報化社会でもわからないことだらけなんだなと改めて実感しました。

事実を見極めるために情報収集しつつ常に考えていこうと思いました。できることは少ないだろうけども。

早く戦争が終わりますように。

もう2カ国間で遊戯王とかで決着つけよ。

Posted by ブクログ

2022年に勃発したロシアによるウクライナ侵略戦争について、ロシア側の論理を説明した本。

著者はフランス人だが、反米・反EU。同意できない点もあるが、多面的な視点を提供してくれるという点で、読む価値はある。

著者が「第三次世界大戦」という言葉を使うのは、この戦争は、実際には米国とロシアの戦争―米国によるウクライナでの「代理戦争」―だからだ。

ウクライナの裏で米国(とNATO)が糸を引いている、ということはみんな知っている。著者曰く、米国や西欧の主張はまったくグローバルではなく(この点は完全に同意する)、むしろ世界の嫌われ者である。よって、今回の戦争でロシアを支持する国は多いだろう、という。

著者曰く、ウクライナは破綻国家であり、3つの地域に分断されている。

西部は「ほぼポーランド」であり、ロシアはこの地域に興味はない(ポーランドが併合するかもしれない)。キエフを含む中部はロシアが「小ロシア」とよぶ地域で、ここが狭義の「ウクライナ」である。そして南部・東部は、ロシアが「ノヴォロシア(新ロシア)」と呼ぶ、ロシア語話者の住むエリアだ。ウクライナは貧しい国だが、最も発展しているのは実は南部・東部地域である。

2014年、親露派のヤヌコビッチ政権が(プーチンのいうところの「ネオナチ」による)クーデターによって倒され、親EU派の政権ができた。その後、米国や英国はウクライナ軍に高性能の兵器を大量に送り、軍事支援を行った。そのためロシアは、米国によるウクライナの武装化がこれ以上進む前に、「手遅れにならないうちに」ウクライナ軍を叩き潰すことを決意した――。だから、今回の戦争の責任は米国と西欧(NATO)にある、という。

しかし、このロジックで行くと、あらゆる侵略戦争は正当化されることになってしまう。

2014年の段階で、ロシアはクリミアを併合し、ドンバス地方は親露派によって実効支配されていた。とすれば、ロシアの目的はすでに達成されていたようにも思える。

なぜロシアが侵攻に踏み切ったのか、やはり理解できない。

Posted by ブクログ

見る角度、見る人によって同じ行動も意味が変わる、という典型例ご戦争なんだと思う。ロシアの侵攻もロシアから見れば止むに止まれず、なのかもしれない。