感情タグBEST3

Posted by ブクログ

どの学問の話も面白く、むさぼるように読んだ。

学べば学ぶほど、無知の知に気付くが、知りたいという欲求に素直であること、新たな視点を獲得したら、それで世の中を眺めてみて、次の気づきを得る。学びとはその繰り返しなんだなあ。

Posted by ブクログ

AとB、両方を知って体験してAを本当に知ることができる。

文化人類学という学問があることを知る。かなり興味が惹かれた。

三蔵法師は敬称で、現在も居る事に驚いた。人間性とは?と考える。

宗教学ではずっと謎だった「神と和解せよ」について、解釈を書かれていて新しい視点を得た。空気を読んでも後に無駄になるなら、読まないほうがエネルギー・時間のエコになる、は目から鱗。その場しのぎは無駄(状況にもよるだろうが)、長期的に保たせたいものほど忖度なく「理性」で動くほうが無駄にならない。

歴史を学ぶことは後々に自分の人生でも起こるかもしれないことを客観的に学ぶこと。「このとき」、誰がどういう気持ちで動いたのか。その結果がどうなったのか。「このとき」の基盤はどのように出来たのか。

学ぶこと、自分を全てを客観的に見るよう努力すること、思想、を改めて大事だと思ったし、これからも訓練&勉強していこうと思った。

Posted by ブクログ

コテンラジオの深井さんだから気になって読んだ本。ポッドキャストでも聴けるのは知らなかった。

物理学、仏教学、歴史学、宗教学が特に興味深かった。

知らないことを知りたくて本を読んで更に知らなかったことを知っての繰り返しでこの本を読むとどんどん知らなかったことが増えるなと思った。もっと知りたいってワクワクさせてくれて楽しかった。

文化人類学の話で出てきた小川さやかさんの本は読もうと思った。

物事に対して色んな見方が出来ればより自分にとって良い道を選択できるし理解も深まる。自分にはまだまだ未熟なところがあるので理性と知識と俯瞰する力を身につけたい。

物理的な痛みも分析すれば痛みが遠のく話は面白かったな。やってみよう。

Posted by ブクログ

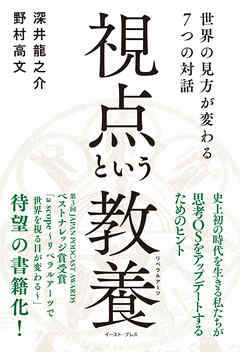

視点という教養

対談形式なので、サクサク進む本。

深井さんを通して、各研究者や専門家の方の視点や思考を噛み砕き、とても分かりやすい。

この本のテーマは『メタ認知』

僕たちの領域だと、治療者や当事者自身メタの認知や、そのアプローチにおけるメタ解析という言葉で『メタ』使われることが多い。

それに対して、この書籍はそもそも科学という学問が、他の学問から比べどのような立ち位置にいるのかや、どのような経緯を経て今の学問に繋がってきたのか、まあある事象を他の学問からどのように見るのかなど、さらにもう一段上がった視点で対談をしている。

特に興味深かったは、仏教とキリスト教のそれぞれの方との対談で、どのようにして人類は今のような思考体系になってきたのかや、それぞれかなり近い思想部分もあれば、また異なる部分もあり、いずれの視点もなるほどと思う。

各学問だけ見ていても、どんどん細部に迷い込んでいくことも多いので、ざっくり知りたい方にはオススメかと。

もちろん、これも深井さんと各専門家の方の視点なので異を唱える方や、異なる学説の方もいるというのを前提に、あくまで視点の一つとして。

Posted by ブクログ

歴史マニアにして、歴史を楽しく学ぶ coten radio のパーソナリティーである深井さんと野村さんが進める対談集。物理学、宗教、教育学など、さまざまな分野のエキスパートと語り合うもの。さまざまな分野の学問や知識を駆使し、新たな価値に気付いたり、創造したりするための手段として、「視点」というスキルは最大限活用したいもの。例えば、「理解する」ということは物理学では予測できたら、数学では分類できたら、工学では実装できたら「理解した」という。一方、経済や宗教や巨育ではどうなの、など考えると楽しい。右目と左目の両方で見ることで奥行きというボーナスを得ることができる」。視点って、面白い。これを磨くにはどうしたらよいか、引き続き考えてみようと思う。

Posted by ブクログ

最近深井さんの話に興味がわき、購入。

文化人類学、歴史学、宗教学、教育学が面白かった。

仏教学は難しい…理解が及びません…

思考OSのアップデート、アップグレードの考え方が面白い。パラダイムとも言うのかな?

宗教的な考え(聖書)

→革命(人権)

→国家のための幸福

→人権

という流れ

自由と平等、というのがテーマになっている時代なのはわかる。

必ず情報伝達技術の発達がある。

道路の整備、印刷機の発達(宗教改革)、電気蒸気機関、電信、そしてインターネット

文化人類学

参与観察、エスノグラフィー

歴史学

史料を読み解く。隙間は想像力。

当時の価値観、時代背景、その人の考え方を想像。

個人的に

文化人類学が空間的な異文化理解

歴史学は時間的な異文化理解という感じがした。

横と縦。

どちらにしろ想像する、考えることが大事。

同じ日本の会社という集団でも使える考え方。

相互理解。

宗教学

ユダヤの融通のきかなさに反発したイエス・キリストの処刑。

聖書の解釈、取り入れ度の深さは人それぞれ。

ただし宗教改革が起きたのは民衆が聖書をよめるようになったから。

カトリックは教会と国がズブズブ。

プロテスタントはより合理的。

教育学

センター試験

ミスをしない、ミスを見つけるのが従来の試験。

しかしそういった人材は機械に取って代わられる。

探究科の誕生。

Posted by ブクログ

Podcast A Scope の文字起こし版

従ってPodcastとの大きな違いはなし。

両方聞くとより理解が深まる。

それぞれのテーマは学びが多い。

例えば仏教、キリスト教の比較。仏教と脳科学の親和性など部門間横断が心地よい

仏教の到達した悟りを脳科学分野が科学的に立証しているという点などはなるほどと思う。

価値相対主義における文化人類学と歴史学の類似。

唯識と現象学 仏教と哲学の現象学の類似点など思いを致すとリベラアーツの真髄を思い知らされる。

Posted by ブクログ

Podcastで配信されていた『a scope』を書籍化したもの。

物理学、文化人類学、仏教、歴史学、宗教学、教育学、脳科学という7つの学問の有識者と対談し、それぞれの視点で世界を見ていく。

何年も前から耳にしていたリベラルアーツ。教養と略されるリベラルアーツを学ぶことで何が得られるんだ?と以前は全く理解できなかったけれども、今なら分かる。

リベラルアーツを学ぶことで世界をとらえ直し、これから先どのように生きればいいのか、また、世界をどのように見ればいいのかが、本当に片鱗だけど、とられることができた。

まだまだなんか見えそうで見えない…というぐらいなので胸を張ってリベラルアーツを学んだとは言えないけれど、必ず学び続けることで見えてくるものがあると感じた。目から鱗とはこういったものを言う。

Posted by ブクログ

ある程度の年齢を重ねてきて、自身の思考が凝り固まってきている、自分の見たいようにしか物事を認知していないと感じることが増えてきた。自分は頭が良くないので、たくさんの知識を吸収することは出来ないが、多面的な視点、あらゆる引き出しを持つことは出来るのではないかと考えさせられた。これからも気負わず引出しを増やしていきたい。

Posted by ブクログ

【考え方の視点が詰まった本】

いろんな分野の学者さんとのトーク。ポッドキャストで数年前に聴いていたのだけれど、あらためて本で読んでも興味深かったです。

各回、

リベラルアーツ、教養がより広く学ばれることの重要性。

それは、今日、「誰もが世界に対して好奇心をもって生きていい」時代となっていること。

一方で、「個人が生き方を主体的に選ばなければならない」、つまり「自分と社会の関係性」が個々人に問われている時代であること。

たくさんの選択肢を前に、何をしたらいいか、なぜそうするのか、そんな問いを考え続けるための複眼的な視点を持つことが、豊かに生きることにつながる、というモチベーションで書かれた本。

印象に残った点。

・物理学

「理解する」の意味の違いが話されていた。数学だと、分類する。物理だと、予測する。工学だと実用で役に立つ…各学問は、追究する目的、があって、その世界観が醍醐味でもあるのかなーと思った。

・人類学

普段の生活に参与観察の視点を取り入れることはとても興味深いし、実際にそのようなことをしていたりもするのかもしれない。「デザイン・アンソロポロジー」。UXデザインを学んだ時に、ユーザーへの聞き取りや行動のマッピングを行うUXリサーチを興味深いと思ったけれど、研究手法としても名前が付けられているのだと知る。企業文化についてもこの視点でアプローチすることができる。

・仏教

ヘラクレイトスが「万物は流転する」とヨーロッパで言った紀元前6世紀ごろ、まったくつながりのないアジア地域でも同じような考えが生まれていた。その時代、本当に凄いと思う。本当にあったのかなと思ってしまうぐらい。仏教は身体を伴う修行を通して、自分や他者に対する固定概念を外す。自分も他人も常に変わっていくから、固定化しないこと、神格化もしないこと、今の私以外になれないことは、これからの自分について、何にでもなれるということでもあるのかもしれない。そして、他者、周りが変わると自分も変わる、その境界も揺らぎ続けているから、自分だけを変えることはできないし、周りだけを変えることもできない。

・歴史学

歴史を学ぶことは、異文化交流。多様性。一緒だけど違う、他者について、多文化について、どう解釈していくかのバランス感覚を養うこと。とくに価値観の変化のスピードが速い、長寿な今の時代、世代間の相互理解が欠かせない中、知りえないけれど知ろうとする想像力も大事なのだろうと思う。

・宗教学

キリスト教は神のみに頭を下げる。欧米の平等感観には、神の作った人間は平等という考え方が根付いているのか。一方、仏教は、情況、空気を読んで、頭を下げる。また、西洋での哲学は、自分ではなく理性が考え、変わらない客観的な知を生むという視点。理性は髪がインストールした神アプリ。そして、キリスト教は、人格化された神との和解を求める一方、仏教は、言葉での対話を越えた和解、だから身体を伴う修行を実践することを通して、無意識、感覚の世界の境地に入るのか…そんな瞑想などの傾向が今欧米でも流行っている。

・教育学

教育分野で実践をされている方とのお話。2030年ごろに日本政府は破綻。社会インフラが壊れることを見越したアクションとして、都会と地方の人を交ぜておくような場づくりを行われているとのこと。人的資本、とかいうけれど、企業の発展以上に、人の育成に意図的になることって本当に大事。

・脳科学

読みながら、刺激から反応までのプロセスをあらためて細分化する、解像度を上げて考える。そしてどこで間違いやすいのか、間違いを起こしてしまうのか、胴どれだけ正確に、うまく作動できるのか、みたいなことを考えてみた。自覚的になることで、感情にと身体の動きを改善できるはず。鈍っている部分をどう鍛えたらいいのかも考える。身体感覚ー人や自然とどれだけ関わり合っているのか…認知・指令ーどんなバイアス、習慣、癖がどれだけ推理や解釈に影響しているのか、また身体を動かす際のイメージをどれだけ正確に持てているのか…反応ー筋力。

そしてこれらの学問が別々にあるのではなく、一つの世界にどう切り込むかという態度や視点が、派生して発展してきたのだろうと思うとさらに面白い。

音で聞くとスラスラ入っていくもののスラスラ抜ける部分もあり、本で読むとよく考えないと分からなかったりするところに躓きながらも立ち止まって考えられ多様な気がする。

Posted by ブクログ

元はpodcastの番組で、書籍化したのがこちらの本とのこと。

リベラルアーツとは何か、なぜ今の時代に必要かを説くところから始まり、

新たな視点や思考法を手に入れるため、物理学から始まり、宗教などあまり馴染みのない学問も含め、様々な学問での考え方を専門家との対談の中で紹介していく形式になっている。

どの学問もわかりやすく語られていて面白かったが、個人的には特に文化親類学と教育学の章が興味深かった。

この本だけで教養が身につくわけではないが、こういう考え方、捉え方もあるのだと、視野を広げるきっかけになると思う。読み物として面白かった。

Posted by ブクログ

いやあ、おもしろかった。特に文化人類学と仏教学、宗教学がおもしろかった。なぜおもしろかったかというと、知らないことがたくさんあって新鮮だったから。普段なじみのない分野の考え方、みている景色を垣間見たことで、そういう視点で世の中をみている人たちがいることを知れた。それだけでも大きな変化だと思う。最後の方に、自分が感じていたことがそのまんま書いてあって、ああいいもの読んだという気持ちがさらに増した。これからも知らないことを堂々と知らないと言い、知ることからはじめられる人でありたい。

Posted by ブクログ

コテンラジオを聴ききって以来、Podcast迷子になったので、

安心と信頼の深井さん…と思って聴き始めたa scope。

物理学、文化人類学、仏教学、歴史学、宗教学、教育学、脳科学、

それぞれの分野の専門家と、番組MCの2人が対談しながらリスナーと一緒にリベラルアーツを学ぶ…という番組で、期待を裏切らない面白さに、すぐさまおかわりした。(なんならa scope資本主義の未来編も続けざまにおかわりした)

そんなめちゃくちゃ面白かったPodcastの対談内容を一冊にまとめて書籍化したもので、そんなに面白くて影響受けまくっていたのに、なんで今まで買ってなかったんだろうと我ながら驚いている。

と、いうことでこちらの本、2度以上は聴いたことのあるおさらい的な内容なんだが、やっぱり文字になると感じ方が違うんだな、というのが読み終えてすぐの感想。

ラジオの時は、受容的に流れゆくまま、いろんな視点、いろんな世界のいろんな知識を「浴びた」という感じだったが、文字で読むと「うん?それって…どういうこと??」と、疑問点を自分のペースで立ち止まりながら考える余白ができた分、ラジオで「おおっ、そうか、わかった!わかっちゃった!」と思っていたことが、「…え、ちょっと待てよ、どういうこと?わかんなくなってきたぞ…」、と、無事ダニングクルーガー曲線の谷に落とされるハメになった笑

いずれにせよ、わたしにとっては、50年近く生きてきたのに見てこなかった、知らなかった世界を、思いもよらない角度から、スッと細ーい窓を開けて覗かせてくれるような内容。

どの分野にも必ず鮮明な印象を残すワードやエピソードがあり、最初にラジオを聴いた時もそうだったんだが、日常生活のふとしたシーンにシンクロすることも多かったので、余程影響を受けるのだろうな。文字通り、自分の認識していた世界が変わって見える。

各分野についてそれぞれどこが面白くてどこがわからなくなったか書き留めてもいいのだけれど、とりあえず近いうちにもう一回読み返して、谷からちょっとでも抜け出したいと思う。

それにしてもこれ、資本主義の未来編も出ないかな。

a scopeの哲学編もスタートしないかな。

…あてはないけど今後の楽しみが増えます。

Posted by ブクログ

視点が広がることがリベラルアーツ

わからないことが一つわかると、その何倍ものわからないことが現れてくる。これが人生の本質であって、それを一つずつやっていくしかない。

そんな本に出会えた自分は幸せだ。

ただ、自分にはアウトプットが足りない。

ここまで積み上げたものをもっと自分から広げていかないとなと思った。

深井さんをこころから尊敬する。もっと知らなきゃという焦りと食欲が満たされたような満足感がある読後感。

Posted by ブクログ

主体的に生きるためのヒントを与えてくれるのが、教養であるとのこと。

主体的に人生を歩みたい私にとって、そのきっかけになれば良いと思い、読み進めた。

本書は7つの視点を、専門家からいただくという、なんとも贅沢な1冊だ。

歴史学は現存している資料が、どういう立場の人物が書いたのかによって、事実が変わってくる。なるほどなぁと。恥ずかしながら、その視点はなかった。事実と事実の行間を読む力は、歴史学より、国語力だという。確かにそうだ。ひとつのことを学ぶにも、いろんな力や柔軟な視点が必要だと改めて学んだ。

宗教学の神から与えるれた理性の話や、神の前では平等だという視点や、教育学の受験改革の話、脳科学の自分の考え方を変えることより、体調を整えることの大切さと瞑想の可能性にも興味を持った。

もっともっと知りたいことが増えた。

本書が書かれた目的は私の中で達成されたのだと思う。

Posted by ブクログ

様々な学問の分野の第一人者と、コテンラジオ深井さん、野村さんの三者での対談形式。これまで、苦手な分野を改めて知ろうなんて思わなかったが、この本を読んで初めて腑に落ちる感じを味わった。

理解するのが難しく読み返してやっと理解した部分もあったが、読み終えた時後、物事の見方がより柔軟に、多面的に見れるようになったと感じることができた。続編も読みたい。

Posted by ブクログ

リベラルアーツの有無で人生が変わる可能性すらある。そんなことを考えさせられた。

同じ話を聞いたとしても必ずしも同じことを知るわけではない。世の中は二次、三次以上の情報にあふれている。また、間違った解釈のものもかなりある。そんな中で正しい判断などできるはずもない。

一方でですべてのことのファクトチェックをしていては先に進めない。そんな時に役に立つのがリベラルアーツ。

幅広く世の中のエッセンスを集めた知識体系。これを知っているがどうかは人生をも変えてしまうであろう。

これまでは避けがち。今後は貪欲に学ぶ。

Posted by ブクログ

以前「世界史を俯瞰して、思い込みから自分を解放する 歴史思考」を読んでみて面白かったので、同じようなジャンルの本を他にも読んでみました。

各専門分野の研究者を呼び、司会の2人が固定で次々対談していった内容をまとめた本です。

印象に残ったのは物理学と文化人類学です。

私自身は文系人間で物理は中学までしか勉強しておらず、章の見出しを見たときに一番よくわからないだろうな、と感じていましたが思っていたより読みやすかったです。

具体的な物理の話というよりは、物理学者がどういう思考でいるのかという話が中心でした。

文化人類学の話はフィールドワークを2年やるとか、どうやってそのコミュニティに入っていくかとか、そういう具体的な調査研究活動の話が面白かったです。興味を持って読み進めることができました。

各分野の権威というかかなりのエリートばかりが次々登場するので、途中ちょっと胸焼けしてきてしまった部分もありましたが、この本でテーマとして掲げていたメタ認知を高めるというところは達成できたのではないかと思います。

普通に生きていると自分の仕事の分野や、長年やっている趣味の分野にばかり注目が行き、確実に視野が狭くなると常々感じています。

読書等を通した教養の育みは前述の視野の狭さ問題に対して有効だと、本書を読んで感じました。

Posted by ブクログ

世界の見方が変わる7つの対話。

ポッドキャストで配信されたものを

書籍化。

凝り固まった脳みそを

ほぐしてほぐして

思考OSのアップデート。

シャワーを浴びる感覚で読むと

ちょうどよいかと思います。

Posted by ブクログ

複数の視点を持てば、自分の考えを相対化(メタ認知)できる。それが出来るとより今の自分をクリアに理解できる。ただ、それをどう使って自分の意思決定をしていくか、生き方を決めるには、教養が必要で、それはただ単に知識を多く持っているだけでは逆に戸惑うことになる。

Posted by ブクログ

難しいけど面白い。

中でも仏教学と脳科学が面白かった。

仏教は心の中にもう仏を置くことで無心になるという考え方。

宗教関連は精神論だと思われがちですが実は非常に論理的でなるほどと思わずにいられませんでした。

脳科学では、世界を作っているのは自分自身であり脳である。つまり脳を知れば世界を知ることのできる可能性があるという論がおもしろかった。

感情の仕組みを脳科学から知ることができるとは考えておらずこちらも初耳が多く大変面白かった。

この本ではさまざまな学問に触れることでメタ認知を広げようという意図があるが、素直に知らないことを知ることができるいい本だと思った。

Posted by ブクログ

思考OSのアップデート、物事を多面的に捉える視点を養う。

◯思考OSの変遷

・紀元前6〜4世紀(鉄の利用による農業の余剰生産)

→「生きるとは何か」「人間とは何か」の問い

・4世紀(キリスト教)

→「神が世界や人間をつくった」「聖書に書いてあることが正しい」

・18世紀後半(宗教革命→ルネサンス→フランス革命)

→「国家のために人民が頑張るOS」

・二度の世界大戦

→人権OS

・現在

→誰もが世界に対して好奇心を持って生きてい良い、人類初の時代、インターネットの発達により誰もが発信できる時代

◯物理学

・学問による「理解」の違い

数学:分類できた

物理学:予測できた

工学:実現できた

社会学:共感できた?

・ビジネスモデル、因果関係の予測への応用

→慣習、規制等は予測できない、知識が必要

・高温超伝導による抵抗ゼロの電線

・トポロジカル物質(異常ネルンスト効果)による熱の電気変換

◯文化人類学

・参与観察とエスノグラフィー

・自らの社会を常識とせず異なる系譜を理解。一歩引いた視点で社会の構造を観察

◯仏教

・唯識:あらゆるものは、個人の認識によってのみ存在している

・中観(「空」の概念):可能性があるから現前する(色即是空)、現前しているからこそ可能性を類推できる(空即是空)

→形而下だけでなく形而上の世界を意識。身体性による理解

→「私」とは「『自分以外のあらゆるもの』ではないもの」「他者が変化すれば自分も変化する」

→利他的に動くことを前提にすれば、自分が幸せになる

◯歴史学

・限られたファクトからいかに情報を引き出すか

◯宗教学(キリスト教)

・宗教的な概念が起点となる人間の理性

◯教育学(教育政策)

・卒近代

◯脳科学

・自由エネルギー原理:外の環境から得られる情報と、脳が推論することの誤差が最小になるように、脳が働くことで、見えること、動作、感情全てが説明可能