感情タグBEST3

Posted by ブクログ

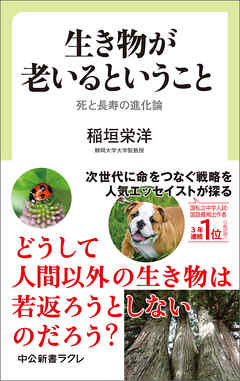

閉経した女性のおかげで子どもの生存率が高まるという「おばあちゃん仮説」。人間とシャチとゴンドウクジラしか、閉経しないらしい。あとはもう死んでいくという。ジャガイモのようにクローンで無限に増えては同一種を駆逐する疫病で全滅してしまうが、人間は有限の生命を生きる代わりに、他の生き物とは違い老いることができる。そう、人間は老いるという天与を与えられた生き物なのだ。人間は年寄りを守り生かすという生存戦略を取れる、数少ない生き物なのだという。学びのある本だった。

Posted by ブクログ

人間だけに与えられた特権。それが「老い」。

誰もが日々老いている。様々な生き物や植物の事例から、人間がいかに進化した存在であるかを述べ、またその進化をもってしても「死」「老い」は必然であることが述べられている。

Posted by ブクログ

全ての生物の生命活動は、遺伝子に支配されている。しかし、私たちが獲得した「老後の時代」は、生物学の常識からも、遺伝子の支配からも、完全に解き放たれた時間である。何のしがらみも、呪縛もない。

Posted by ブクログ

若いとは単に老いのプログラムのスイッチがオフの状態なのである。若さとはただ老いていないだけ。というのはパワーワードだった。

しかし他の本では若い人の血を混ぜると若返る話が出てたけどなぁ….。

ちょっと鵜呑みにできない部分もあるけど老いも死も考えられて作られた素敵なものだと思わせてくれる本だった。生命ってすごい。

Posted by ブクログ

「老いることができる」という進化は何かしら合理的なんだから、ポジティブに老いていこうぜというお話。

結論から言ってしまえば、なぜヒトは老いるのかは分からず、結局「生命の神秘」に落ち着くんですが、植物も動物も進化の形はその種にとって有利な方向へ向かうもの。老いてからも生きられる長い寿命と環境を手に入れた人類にとって、「老いることができる」という進化は何かしら合理的な理由があるはず! そんなやや結果論的ではあるけれど「老いは優れた生存戦略だ」というポジティブなメッセージが込められた1冊。エッセイ然としていて肩肘はらずに楽しめるうえ、途中途中にミニコラムが挟んであり、読みやすいように細やかに編まれていて好感が持てます。

生命誕生から長い歴史のなかで、種の生存のために生物は個体としての死を獲得しました。ひたすら分裂(自分と全く同じコピー)をし続ける単細胞生物とちがい、多細胞生物は一つの個体を不老不死にするのではなく、異なった性質の子孫をのこしてより環境に適した性質の子孫が生き延びることで種が絶えないようにする「死と誕生のサイクル」を選んだのです。

多くの生き物は生殖をするとほどなくして寿命がつきたり、体力が衰えて外敵に抵抗できずに亡くなるなど、老いる前に命が尽きます。老いて生きられる生物は非常に限られていて、地球上で長く生きて「閉経」する生物は人間とシャチとゴンドウクジラだけなのだそう(進化論における「おばあさん仮説」の話も面白かった)。生物は生存に適した特徴が発達するよう進化するため(適者生存≒自然選択)、キリンが高い木の葉を食べられるように首が長くなったことと同様に、ヒトが老いてなお生きられるということは、結果論的に人間が選んだ生存方法に違いないということです。

アンチエイジング効果があると注目されている抗酸化物質(ビタミン、ポリフェノール等)が、植物由来であることの理由も非常に面白い話でした。土に根をはる植物は、ウイルスなどの外敵や、土壌の成分や紫外線など環境から受けるダメージから逃げることができません。そんなダメージやストレスが発生した時に植物の中で活性酸素が作られますが、その活性酸素は植物自身を傷つけてしまうので、植物は活性酸素を取り除かないとなりません。そのために植物は抗酸化物質を生み出し酸化を抑えるのです。

この本の中で語られる「死」とは、ある個体が死ぬことではなくて、種が絶えることを指しているように感じます。乱暴な言い方をさせてもらうなら、「新しい世代へバトンタッチしてこの世を去ることは死ではない」ともとれます。

本書は個体としての死に対しては回答してないですが、生命のサイクルというレベルまで視点をマクロに広げられると、たかが個体の死など、種の新陳代謝のほんのわずかなアカにも満たぬようなもの…とまでは達観できないまでも(笑)、個体としての死への恐怖がほんの少しぼやける感じがありました。個体としての死を論じた本は他に山のようにたくさんありますし、畑が違うということですね。

「イネにとっては老いのステージこそが米を実らせる輝かしい時期である」等、老いをテーマにした生物学的エッセイを集めて「老いるという現象を非ネガティブに受けとめよう」というメッセージがこめられている本書ですが、著者の希望が強かったり、見立てに拠った考えもあり、老い・死を受け入れるための「方便」にも感じられる部分もあります。「方便」という言葉の聞こえはよくないかもしれないですが、思いを届けようとする著者の姿勢が感じられますし、理論・理屈だけが読者の胸に届くものではありません。少なくとも私は、読後に老いに対して少しポジティブな印象を持てるようになりました。

生物学的な読み物に触れるたびに思いますが、人間とそれ以外の生物の境界線をぼやかせるとグッと人生が生きやすくなります。今後も読み続けたいジャンルです。

余談:オスとメス=精子と卵子の成り立ちもとても面白かったです。精子は卵子に遺伝子を届ける運送屋さんのようなものですが、なんつーか1匹の精子が、1匹のオスという生き物の本質そのものだなあ、と思いました。単なる遺伝子の運び屋で、それだけがオスの仕事…生物学的にはね。

Posted by ブクログ

当たり前のことだけれども

この地球上では

さまざまな生き物たちが

生を営んでいる

木も草も

鳥も虫も

目に見えるものたち

目に見えぬ微細な生き物たち

研究の対象として

さまざまな生物を

見つめておられる方の

思考、お言葉は

いつも 心に沁みてくる

また そんな一冊に

出逢えたことに 感謝

Posted by ブクログ

老いるということは長い地球の歴史の中で、獲得された細胞の働きだということ。

老化というのは子孫を残すための戦略なのだ。と言っても安心して老化しなさいとはならない訳で、やっぱりアンチエージングが気になります。

Posted by ブクログ

「老いる」とは、人類だけが獲得できた進化なのである。著者はそう主張、人間以外の動植物と比べて、老いについての本質にググッと迫っていきます。本書を読み終えたあと、あなたはきっとこう思うに違いない。「胸を張って堂々と長生きできる老人になりたい。若返りなどにかまけてる場合ではない」と。