感情タグBEST3

Posted by ブクログ

「西の魔女が死んだ」も好きでしたが、こちらは英国好きの私には堪えられないエッセイでした。

旅行で行くのと暮らすのでは違うとわかっているけど、私も暮らしてみたい。久しく訪ねていませんが、また旅行したくなりました。

ウエスト夫人の飾らない、でも暖かい人柄に惹かれます。こんなふうに歳を重ねたいものだと思いました。

Posted by ブクログ

理解はできないが受け容れる。相手を完全に理解することはできないけれど、相手を否定せず理解しようとする姿勢は持ち続けたい思った。 「それが文化である限り、どんなことであろうと私はそれを尊重する。文化である限りは。」 日本人の蕎麦を啜る音に驚いたナイジェリア人女性のこの言葉が印象に残っている。

Posted by ブクログ

自分とは異なる考え方や感じ方を肯定するでもなく、否定するでもなく、受け入れるにはどうしたらいいのかと思って、手に取った本。

どんなに自分では理解できなくても、好きになれなくても、人が感じたことを尊重できる自分になりたいと思った。

Posted by ブクログ

エッセイなのに物語のような1冊。

ウエスト夫人の人柄に惚れ惚れしてしまう。

こんな素敵な経験が梨木香歩さんを作ったのかなと思うと彼女の柔らかくも強い文章に納得する。

Posted by ブクログ

寒さが少し和らぎ、花粉が飛び始めてムズムズし始める時期が旬のエッセイだと思う。

あらゆる人々との出逢いが、この250ページに詰め込まれていて、現実の出会いを億劫に思う気持ちを撫でて解いてくれる気がする。

暮らしの中で問を見つけては真摯に思考を重ねる著者の姿には、なぜだか、エッセイに出てくる車掌や駅員寄りのイメージを重ねていた。

Posted by ブクログ

理解は出来ないけど、受け容れる。分かってあげられないけど分かっていないことは分かっている。この考え事や姿勢がとても好きだなぁ。色々な人がいて、価値観や生き方が違って家族でも衝突することがあるけど、こんな風にお互いの考えもうまく受け容れていくことが出来るようになれたら…と思った。自分の中で人との向き合い方に悩んだときに、読み返して確認したくなる大事な本だな…と思う。

Posted by ブクログ

人種や性別を感じさせない、作者のフラットで真っ直ぐな視点とその表現力が素晴らしいエッセイ。

軽く読み進めることができるのに現代を生きる私達へのメッセージ性も充分にあり非常に満足しました。

“相反するベクトルを、

互いの力を損なわないような形で

一人の人間の中に内在させることは可能なのだろうか。”

“あれはドリス(人名)そのものよ。

全て青天白日にさらして、何の後ろめたいこともない。”

上記2つのフレーズが、特に印象的。

周囲の友人に自信を持って勧めたくなる一冊でした。

Posted by ブクログ

家守綺譚を読んで、同じ作者の本を読みたくなりました。

家守は日本的な話だったので、イギリスに語学留学されていたことに驚きました。

梨木さんに更に興味が湧いてきました。

Posted by ブクログ

文庫の内容紹介は「『理解はできないが、受け入れる』それがウェスト夫人の生き方だった」から始まっている。梨木作品は「家守奇譚」「ピスタチオ」を読んだ後だったこともあって、てっきり「不思議への理解」のことと思きや(そういうシーンもなくはないが)、「他人への理解」「異文化への理解」という意味だった。

差別、戦争、宗教などの問題に踏み込んではいるものの、「社会派」というのとも違う。あくまでも、焦点は「社会」ではなく、「具体的な誰か」である。冷静な文章でありながら、これだけの熱量を感じるのは、実際に触れあった、生の人たちの体温だろう。

可愛らしいタイトルのエッセイだ、などと油断できない読み応えである。

Posted by ブクログ

おもしろい、と思う本を書く人は、やっぱり魅力的な生活をしてた。

そして、好きそうなものがなんとなく似てたことに、少々ニヤリ。

赤毛のアンの舞台、プリンス・エドワード島とか、ベアトリクス・ポターとか。

ニューヨークにあまり魅力を感じず、だったら羊の糞だらけの場所の方がいい…ってのも。

私とじゃ、オツムの出来からして違うだろうけど、そのちょっとの共通点が妙にうれしかった。

私がいつも読むエッセイは、笑えるものばかりだけど、これはすごくいろんなことを考えるきっかけになった。

新年初のエッセイに、実にふさわしかった。

Posted by ブクログ

〈再登録〉梨木香歩さんの初エッセイ。「裏庭」の風景描写や異国情緒はイギリスの町、S・ワーデンで過ごした日々がルーツなのでしょうか。様々な人種が集まる土地で感じた価値観の違いに真摯に向き合う姿が印象的です。

若い時にウェスト夫人という慈愛に満ちた人と共に過ごしたこと、彼女と変わらぬ友情を築いてきたことは一生の財産なのでしょう。

Posted by ブクログ

異国の地での暮らし、人との出会いはその後の人生を変えてしまうくらいの影響力があると思う。

人との関係、距離感がいい。

エッセイではないような重さがある。

Posted by ブクログ

トロントに着いて早々、ある事故に遭い、彼に迎えに来てもらった。フロントから彼の到着の連絡があり、ロビーに下りるとそこに砂礫のにおいがするような大きな人が立っていた。静かな微笑み。悲しみの最中マナカにある相手に何度も出会った人の持つ、そして自身も深い悲しみを通り抜けた人の持つ、決して相手の内側に立ち入らない、敬意を持って外で待っている、といった微笑みだ。

「トロントのリス」より

Posted by ブクログ

私は読書は同じ著者のものを続けて読んでしまうクセがあります。(またこの著者さんの本の感想かと思った方がいればすみません)

こちらの書籍は、大まかに言うと人と人、過去と現在の問題や、日常のエッセイかと思います。様々な話題が取り上げられていました。

一部の内容について、私自身、戦争はもちろん差別されるような環境にも置かれたことがない(認識してないだけかもしれないが)ので自分には難しい話だった。

そうであっても、心によく入ってきて感情が揺り動かされて、初めてこういった話題は今まで理解はしようとしていても深く感情まで動いたことはなかったのだなとこの本で気付かされた。

改めて世界の平和を心から願う。

Posted by ブクログ

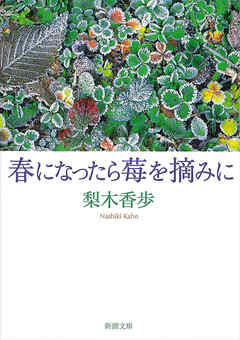

梨木さんの初めてのエッセイ。

家守奇譚や村田エフェンディ滞土録を読んで、一体どんな人がこんな話を書くんだろう、って独特の世界観に思ってた。少し納得。

また他の本も読んでみたいと思った。

2022.10.07

Posted by ブクログ

「分かり合えないを受け入れる」

最後に伝えてきたこのメッセージは、中々すぐに上手く飲み込めないほど重く、難しく、そして大切なメッセージでした。

色々な人と繋がることをある種強制される現代の中で、「違うもの」と沢山出会います。でも、私は否定されたくないから、そういった「違うもの」を敵として戦ってしまいたくなります。

ウェスト夫人のように「違うもの」にすら愛をおくれる人になることができるのでしょうか。そもそもなりたいのでしょうか。

正義をぶつけ合うこの時代に多くの人と悩みたいです。

Posted by ブクログ

できること、できないこと。

ものすごくがんばればなんとかなるかもしれないこと。初めからやらないほうがいいかもしれないこと。やりたいことをやっているように見えて、本当にやりたいことから逃げているのかもしれないこと。

けれど、できないとどこかでそう思っていても、諦めてはならないこともある。

Posted by ブクログ

いい本を読んだなあ…と思った。

著者とその周りの人々の交流とかその景色が、外国の小説を読んでいるようで、エッセイという感じがしなかった。

その一方で、人が何かを考えている時、こういう風にするすると思考って流れていくよなあ…と思えるような、頭の中を覗いたような文章だった。

「理解はできないが受け容れる」ことって、理想ではあるけど体現するのは難しいことだと漠然と思っていた。

けどウェスト夫人のような人がいると知れて、人との交流は新しい価値観をもたらすものだと思ったし、人との交流をもっと広げていきたいと思った。

外国の風景も魅力的だった。この本自体が、英国の田園風景を想像させるような雰囲気を持っていると感じた。

Posted by ブクログ

カタカナの名前を覚えるのがすごく苦手で、読むのに時間が掛かってしまった。これはほんとにエッセイ?と思うほど物語のような経験をしてる作者にびっくり。ウェスト夫人の「理解はできないが、受け容れる」は簡単なようで普通できないことだ思う、、一つ一つのエピソードがもう寛大という言葉じゃ薄っぺらいくらい素晴らしくて、ボヴァリー夫人は誰?のウェスト夫人の行動はあっぱれ過ぎて感動した。

Posted by ブクログ

人生の豊かさって、人との出会いなんではなかろうか?と、思えるくらいの本であった。

作者の作品は、動植物、自然を強く感じる作品が多いが、このエッセイは「人」を感じる作品で特に、「人の行動」がクローズアップされているように思える。人の行動は、十人十色であるが、それぞれの個を受け入れる(個に合意するとか、納得するという意味ではなく、いい意味で受け流すというか…)優しさを感じる。それがこの作者らしい透明感に繋がっているのではないかと、作者を垣間見た気持ちになる一冊であった。

特にイギリスには、3カ月くらい滞在していたこともあったのでとても懐かしかった。私いたところはブライトンからさらに西のボーンマスというところで、イギリスのリゾート地で、海が近く町がとても綺麗なところだった。当時は日本人がいなくて(今ならいるのかというのも知らないが)、ホストもはじめての日本人でなにかと気にかけてくれた。

そんなことを回想しながら読んでいると、ちょっとした描写に、そうだこんな感じだったと、こんなふうに接してくれたなぁと懐かしく感じる。

そして羨ましいのは、作者がそこで出会った害のない(?)個性的なキャラクターの人たち。特に古い友人であるウェスト夫人は、『受容する人』 と絶賛できるのいい。

こんな人たちとの出会いが、作者自身のあの独特な透明感を生み出したのではないかとまで思ってしまう。

本作を読んで、作者の今までの作品で『だからか』と納得するのと、これからの読む作品に対する予備知識ができたような気持ちになり、今までとは違った異なった感じ方ができるような予感がする。

そして自分の心の持ち方と放ち方について、とても参考になった。

Posted by ブクログ

10数年前、学生の時に初めて読んで、ウェスト夫人や梨木さんの人との関わり方にさわやかな共感を覚えた。理解はできないが、受け容れる、まさにその感じが、卑屈でも傲慢でもなく自分を相対的に認識するということだと共感した。

以降、社会人になって人づきあいとか自分の振る舞いについて考えさせられたり、グローバルとかインターナショナルとかの言葉を聞くたびにこの本を思い出していた。

で最近、多様性という言葉を頻繁に聞いたり意識するようになって、なんとなくまた読みたくなって手に取ってみた。

深すぎる。

今でも他者と関わる際の理想として完全に共感するけど、自分の日常を振り返ると、身近な人でも受け容れていない自分がいる。なぜだろうと考えると、身近な人ほど理解はできるし相手にも理解することを期待するから違いを受け容れることが難しくなるのかもしれない、と思った。

ここらへんは三浦綾子さんの本を読んだ時もいつも考えさせられるけど、永遠のテーマだと思う。

もう少し歳を重ねて円熟できれば受け容れられるようになるかもしれないという期待もある。自分を顧みる反省し続けることが大事だと思う。

Posted by ブクログ

雪崩れるような、思考の奔流のなかを、ゆっくり足場を選んで歩いていくようなエッセイ。梨木さんの留学時代からのエピソードがいろいろ詰まっている。家を借りるとき、買い取る家主になるのに無視され紹介者に話をされていたときでも「このくらいで怯むようでは外国で「外国人」はやっていられない」というユーモア交じりの柔軟さが好き。

Posted by ブクログ

「西の魔女が死んだ」の梨木香歩さんのエッセイ。

文化的な背景や個として歩んできた道の違いから生まれる様々な価値観を、「理解できないが、受け容れる」生き方をするウェスト夫人。

その夫人の下宿先に著者も滞在していた時の記憶を中心に、人生の節々で感じた様々な想いが綴られる、というよりも、文を通じて内省されている。

アイルランドの荒涼とした景色に吹く風や、カナダで痛いまでに冷たく輝く雪景色を胸に、「全く理解できない」という煩わしさと、「けれどもわかりたい、繋がっていたい」というさびしさと恋しさ、あたたかさを感じた。

著者の本はこの本以外に「西の魔女が死んだ」と「裏庭」の2冊しか読んでいないが、その本に表れる風景の原体験を感じ取れる本。

個人的には描写されている風景・景色が非常に好きなのだが、何故好きなのか、ということを著者に言語化してもらったようで少し嬉しかった。

宗教観も含めて内省しているので、合う人には合うし、合わない人には合わないだろう。

******

”けれど、できないとどこかでそう思っていても、諦めてはならないこともある。

After five years have past.

世界は、相変わらず迷走を続け、そして私もその中にいる。”

Posted by ブクログ

「西の魔女が死んだ」が大好きでこれを書いた方ってどんな人だろう?と思って手に取った。

エッセイと言えば気軽に読めるもの、という思い込みが吹っ飛ばされ、思った以上に難しかった。

ウエスト夫人の人間性に感銘を受けた。

Posted by ブクログ

異国の土地での出会いがどれほど素敵で、一緒に過ごした時がどれだけかけがえのないものだったか伝わります。

梨木香歩さんが好きなのとタイトルに惹かれて手に取りました。

想像よりもご友人たちへのメッセージが強く、その方達へ書いているのかな?という内容でした。

またハッピーな内容ばかりでなく、朝の苦痛な通勤電車で読むには少し負担になってしまい、途中で挫折してしまいました。

時が来たらまたリベンジしたいと思います。

Posted by ブクログ

イギリスでの下宿生活をメインに、様々な人との出会いや衝突(良いものも悪いものも)が描かれたエッセイ。

色んな土地の情景を想像しながら読むドラマティックな話の数々は小説を読んでいるよう。K...の尖った感性に触れるたび、共感したり、そんな風に感じる?と懐疑的になったりと、自分の感覚と比較しながら読み進める感覚が気持ちよかった。

イギリスの風景の、もの悲しいけどどこかノスタルジックな感じ、に強く共感。

少し色褪せたというか、淋しい色合いの街並みが1番イギリスらしくて好きだなと思う。

特に好きだった、というか自分にない考えだなと思ったのは日英人間で政治的な話題に触れていた時の話。

日本人の英国人に対するコンプレックスは当事者なので想像しやすい。でも英国人の日本人に対するコンプレックスなんてないだろう、ないからこその差別偏見があるのだろうと今まで何となく思っていた。けれど違った。嫉妬の概念が英⇨日の方向にもあると想像したことがなかった。面白いなあと思った。

"あなた方は本当にそのことを話したいの?ーーそういうことを語らせているエネルギーが、「敗戦国のくせに経済大国にのし上がった」国民への嫉妬と黄色人種への嫌悪の混ざったコンプレックスであったり、一方では白色人種とその文化への劣等感であったりするのなら、そこから離れた場所でいくら議論したって互いの合意点になんか到達できるはずもない。"