感情タグBEST3

Posted by ブクログ

まず成果につながる「行動量」を増やす

「確率の罠」に気をつける

変わらない定数と変わる「変数」を意識する

変数を減らし「真の変数」を考える

短期的から長期的に考え再度短期的に「逆算」する

Posted by ブクログ

PDCAの"D"でKPIを設定し、行動量を増やしていく考え方が新鮮だった。

バックオフィスのため難しいところはあるが、5年後にありたい姿から1日ごとの目標に落とし込みまで、行動に移したいと思う。(ここが重要)

また、人間関係でも数値化して客観的に把握する手法は目から鱗だった。(例: 嫌みを言われた回数6→3回等)

Posted by ブクログ

もともと直感型人間で、仕事業務の負担が増加した時に上司にうまく説明できずに数値化してなくて、ロジカルに説明できずに悔しい経験をした時に読んだ本。改めて数値化の大切さをまなび、この本を読んだ後から少しずつ、数値を意識するようになりました。

Posted by ブクログ

自分も営業をやってきていて、『数字』というものにマイナスなイメージを持っていたが、この本を読んで見え方が変わった。

客観的に自分の行動を見つめ直すことのできるツールであると理解できたので、今年度は特に意識して営業していきたい!

すぐに読めて、すごく参考になったので営業している方はぜひ一度読んでみてほしいです!!

Posted by ブクログ

とにかく一旦、数字に強くなれ。この文章が最初に響きました。数字から逃げるか、心を鬼にして数字と向き合うか、これだけで人生が大きく変わると言うことを理解できました。

例えば、売り上げや利益にうるさい経営者や上司は金の人と揶揄されますよね。それは数字の責任を他人に押し付けていることが原因です。他人に対する数字の男ではなく、自分に対する数値化の鬼になることです。そして、安心のための数値化ではありません。数字はあくまで不足を見るためのものです。未来を見るための手段なのです。そしてお互いの誤解をなくしてくれるものである客観的事実なのです。人間関係上の認識の違いは、すべて誤解が生まれる原因でもある数値化の欠如、これにつきます。

数値化の鬼10箇条

その1

数字は感情を切り離してくれる

その2

言葉は過剰、数字は不足。世の中は圧倒的に数字が足りていません。

その3

数字の後に自分らしさやオリジナリティが出てくる。数字を追った結果、振り返ると個性が出てくる。数字がない所での競い合いは成立しません。全員が自分らしい競技を自由にしてくださいと言う状況になったら、一人ひとりのパフォーマンスの質は必ず落ちます。

その4

数値化は人間関係でもいかせます。むかつくことを3回言われたと数値化してみてください、これを引いて考えると、去年は10回嫌みを言われたけど、今年はまだ3回だったなと考えることもできます。それだけ数字の概念は、発明的な考え方なのです

その5

数字に感じるネガティブを取り除くことが大事です。ビジネスパーソンが数字と言われて、真っ先にイメージするのは売り上げ等の目標やノルマだと思います。学校ではテストの点数などで、人間の価値が線引きされてきたでしょう。ただし、それをアレルギーとして引きずり続けると、あなた自身が損をします

その6

数字は常に未来のために使用する。次はどうするのかを常にセットとして考えて数値化していきます。

その7

評価せざるを得ない結果を出すことです。誰が見ても公平で明らかな評価を、上司が部下に下す必要がある、それぐらいの公平性を重要視した結果が必要なのです。

その8

数字がないから不満が生まれる。曖昧な概念で評価をすると、不公平性が生まれます。なぜなら、気に入っている部下に甘い評価を下せてしまうからです。

その9

日ごろから数字のある会話をしているだろうか、情熱で押し切る方法しか知らない人も、どこかでその壁にぶつかります。数字の根拠を出し、論点を整理して話すようにしないと伝わらない場面が増えてくるはずです。感情に訴えかける表現は、最後の味付けのようなものなので、それらが優先されてはなりません。

その10

1日を数字で振り返ってみることです。大きな目標を1日ごとに分解して行い、惰性的な行動を徹底的に切り捨てるのです。

最後に

数値化ができる人は失敗が当たり前になります。失敗を失敗と認めて次につなげることが可能です。また失敗は貴重な情報になります。自分に甘い人の考え方の癖として、よく頑張った、なんかダメだったと曖昧な評価を認めてしまっていることなのです。気合でなんとかしようとしてはいけません。ざっくりとでも数値化して自分の行いを客観的に把握する癖が必要なのです。自分への厳しい見積もりができるとそういった錯覚が消えてなくなります。

数字の大切さがわかる

この本を読んだ後に思ったのは、日常会話でいかに数字を意識せず会話してたんだと思いました。

例えば「少し→何個」「たくさん→何十個」など数字使う事で話が具体的になり、話し相手の認識ズレがなくなりました。

この本をきっかけに苦手意識を持っていた数字が好きになりました。

Posted by ブクログ

■はじめに

数字以外のことは最後の最後に。

「いったん数字考える」で

自分に対する数値化の鬼になる

数字は感情を切り離してくれる

数値化出来ると失敗を認められる

→失敗を認めて、次に繋げる

数字の後に「自分らしさ」が出てくる

■序章

気合いでなんとかするな

仕事ができる人になる5つのステップ

1.行動量を増やす

自分の行動の数を性格に数える

2.確率のワナに気をつける

3.変数を見つける

仕事の中で何に集中

4.真の変数にしぼる

ムダな変数は削り、さらに重要な変数に絞る

5.長い期間から逆算する

短期的と長期的の両方で物事を見る

■第一章 行動量

仕事のできる人=結果を出して評価されている

PDCAのDの回数=行動量

■第二章 確率

確率(%)は量(行動)ファースト

質を上げるのはその次。順番を間違えない

前年比にとらわれない

働かないおじさん:帰属意識高い、競争・成果意識低い

インセンティブ制度:成果意識高い、帰属意識低い

評価にゼロはない。プラスかマイナスか。

平均のワナ:平均=都合にいい数字

徹底的に数字を詰める

■第三章 変数

変えられるもの =考えるべきこと=努力する

変えられないもの=考えても無駄なこと=見切りをつける

結果を出すための変数を見つける

例)プレゼン 資料内容ではなく伝え方が変数

プロセスの型を自分でやりながら学ぶ

工程(作業)を分解し、

数字をかぞえて、

うまくいかないところを「なぜなぜ分析」

KPIは行動レベルにまで分ける

プレーヤーの最終形態は

目標と結果以外は管理されないこと

やった気になることを排除せよ

会議「時間」は仕事の変数ではない

やったことに、意味を後付けしない

いかなる時もP(目標)が何かを忘れない

Pに対するDの数値結果・成果を振り返る(Check)

目標の成果につながる行動を「何回、何時間」やったか

Action 次の行動を決める

上手くいったらそのまま進む

失敗したら他の手段を検討

他人の成功論は「変数」ではなく、「仮説」

もっといい変数がないかという視点を持つ

最も成功率を上げる変数を見つける

■第四章 真の変数

変数はほっておくと増える=変数を捨てる

やらないことを決める

捨てるには・・

ほかに変数がないかを考え、前例を手放す

リーダーからそれは変数ではない、と指示する

→KPIを見直す

心理的安全性

仕事の基準が高くないと生ぬるい組織になる

真の変数を最終的に1つに絞る

=何が一番重要なのか

出来るマネージャーは変数を減らす

プレーヤーのPを数値管理

プレーヤーが若手の場合

D:KPIをデイリーチェック

ベテラン

月や期ごとにKPIチェック

変数ではない、というフィードバックを与える

間違った努力は認知させる

頑張っているのに目標数字に反映されないなら

変数ではなく、定数になったととらえる

人(上司)や会社が変数になることは避ける

カリスマへの依存は長期的に組織の弱体化を招く

迷ったら、まず「分けて」変数を探す

その後数字を探り出し、優先順位をつける

■第五章 長い期間

5年後はどうか、を短期視点とあわせて考える

短期視点:未来は延長線上、変化なしでとらえがち

人間の脳は短期的な利益を優先させてしまう

まず、短期的に確認

次に、長期的に確認

最後は長期的な視点から逆算する

=5年後の姿と今日のKPIをつなげる

プレーヤーは放っておくと

短期的な視点にならざるをえない

行動量が増えていれば

結果(数値)が遅れてついてくること、

そのプレーヤーを信じる。背中を押す。

=マネージャーとして覚悟を決める

プレーヤーが迷いなく行動量を増やせる環境を作る

■終章 数値化の限界

まず左の要素をクリアしてから右をやる

順番が重要。

数字の成果→自分らしさ

数字の根拠→言葉の熱量

まずやってみる→理由に納得

チームの利益→個人の利益

行動量を上げる→確率を上げる

長期的に考える→逆算して短期的に考える

数字を達成してから考えるべき事

限られた時間内に本業で力を出せ

やりがい、達成感は最後の楽しみに。

この感情は絶対に持ち続ける。

意識すべきは数字の方。

Posted by ブクログ

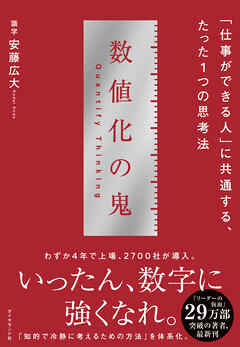

Xのタイムラインで見つけた本。ビジネス書、啓蒙本は読んで後悔する事が多かったけど、この本は内容がスッと腹落ちした。タイトルから伝わるイメージより、帯に記載されていた「知的で冷静に考えるための方法」というフレーズの方がピッタリ。特に3章4章の変数の話は思わず膝を打つ内容だった。

Posted by ブクログ

行動力を増やす、変数を探す、変数を減らす、長期的に考えて短期的に逆算する、それを意識して部下に伝える。いい言葉。実務的な方針論。意識が上がる。

Posted by ブクログ

変数について。 その変数を見直してゆく。 まずは自分の仕事の数値化を進めてゆき、誰もが納得できる仕組みを作ることが今年のタスクに加えてゆきたいです。

Posted by ブクログ

見たくないものに向き合うという意味では、数字に向き合うということは大事であると共感できる。

ただ、今のある数字を導き出すということは簡単ではないと思うので、数値化にこだわりすぎても迷走する危険があると思う。

長期的な視点を持つことは誰にとっても大事だと思うが、プレーヤーよりもマネジメント層、資本家側に実践してほしいと心から思う。

Posted by ブクログ

数字は不足を見るためのもの

形容詞、副詞は使わず、数字を使って表現する。

PDCAを数値化で落とし込み、Dを大事にする。

数字の具体性を追求する。

変数を考える。変えられるものは変える、変えられないものは変えない。例:売り上げが未達→原因1.天候が悪い(変えられない)、原因2.繁忙期で動けなかった(変えられる)

頑張っても数字に反映されない場合は定数の部分と考えて変数を見つける。

何が足りないかを数字で伝えると伝わりやすい。

Posted by ブクログ

デザインは理論で導き出せるので数値化可能

アートは感覚的に惹きつけられるものなので、数値化不可

自分を数字でマネジメントできない人が、部下やチームをマネジメントできるとは到底思えない!

安心のための数値化ではない。数字は、不足を見るためのもの、未来のための手段である!

数字は客観的事実であり、お互いの誤解をなくしてくれる!

行動量を増やす!PDCAのDを増やす!

すぐに行動に移すために、、、

KPIは数値化されてないと意味がない!

Posted by ブクログ

数値化することで具体的になり、行動に繋がる

偽の数値に注意

PDCAを回すが、特にD(行動力に時間を割く)

変数(コントールできるもの)を取捨選択し、常にアップデートさせていく

批評家になると行動力が減る

自分には似たような傾向があったので、行動力を増やしていくと効果が出た。

Posted by ブクログ

私の会社でもこの本に出てくる例のように、日報の件数や新規訪問の件数、面会率などの数値化が溢れています。今まではなんの意味があるんだと不快にすら思っていた数字ですが、この本を読むとこれらの数字も大事なことなんだと思うようになりました。

また、分母である日報件数よりも面会率を重視する会社の考え方が間違っていることも分かり、すっきりしました。私は順番を間違わずに、正しく成長していきたいと思います。

Posted by ブクログ

「数字」をベースにした仕事をする上でのノウハウ本。

思っていたよりも大分読みやすかった。

・年間目標を月、日、と細分化して数値の目標化する

・偽物の「数値」に注意

例:「英会話力を2倍に上げる」⇒〇〇力は「数値」ではない。

上記の例なら、英語力を2倍にするではなく、TOEICスコアを800点以上にする。

・PDCAでもっとも大切なのは「D」。行動量を増やすことなくして結果は出ない。

・結果を出すために必要な「変数」が何かを考える。

例:今月売り上げが前月比30%減少の理由

①雨の日が10日あり、客足がくなかった

②客のリピート率が少ない

この場合、①雨は自然現象であり帰ることができない「定数」

②のリピート率は何らかの手法で上げることが可能な「変数」これを見分けることができるか

・他人の成功体験はすべて「変数」ではなく「仮説」

参考にはなるが、「変数」だと決め打ちして同じように対策をとると失敗することも多い

・「変数」が複数ある場合は、その中で最も有効だと思われるものに絞って対策を講じる

Posted by ブクログ

時分の仕事に対しての変数と定数を見つけ、変数を見つけ次第そこにアプローチする行動を数値化し、行動量を増加させる。変数は常に同じ項目ではなく、時が経てば定数ともなりうる。見極めながらPDCAサイクルを適切に回して行くことの大切さを知った。

Posted by ブクログ

評価せざるを得ない結果を出そう。

計画は、実際に行動が伴って初めて意味を持つ。

変えられるものと変えられないもの

→変数を見つける。

わかっているけど、その一歩がなかなか踏み出せない、なんかもどかしさを感じますね。

Posted by ブクログ

題名通りでとにかく数値を元に話をするということ。

それによりPDCAを適切に回せるだけではなく、自分が嫌なことや負担に思ってる事象への解像度が高くなることにより対処も上手くなる。

Posted by ブクログ

数値化が云々じゃなくて、仕事の優先順位について、もっともらしいことをいっている。若いビジネスパーソンがモヤモヤしながら行き詰まったら読んだらいいんじゃない?程度の本。

あとセルフリファレンスが多すぎる。読みにくい。

Posted by ブクログ

自分の行動を数字で例える。

仕事ができる人になる5つのステップ。

1.行動量を増やす

2.確率の罠に気をつける

3.変数を見つける

4.真の変数を見つける

5.長い期間から逆算する

疑問に思うことを一つ一つ確かめている人より、与えられたことを素直にやる人の方が仕事は上達する。

仕事において変数(変えられるもの)を見つける。そして、一番結果が出る変数を1つ絞り、取り組む。

他人の成功論は全て変数ではなく仮説である。

「短期間」と「長期間」の視点で、必要かどうか確かめる。KPIを設定し、1日1日の行動に落とし込む。

Posted by ブクログ

数値化せよ

「数」というものは、不足しているものを補うためにある。テストの成績も同じく80点であれば、あと20点をどう埋めるかを考える。

「気合いで、乗り越えます」「満足度を高めます」

こんなんじゃあ、ダメだ。

「3件アポをとります」「レビューで4つ星をとります」と数を使え。

行動量

PDCA でいうところのDo(行動)の話。

行動回数を増やすことで、分母を増やしていく。量を増やしていくことで、確率も高まっていくのだ。

Plan(計画)を長々と考えずに、行動することでサイクルが回り始める。すると、質が高まった計画、行動ができるようになるのだ。

変数

y=ax+bの式では、aとbが固定値。xが変動値であり、この値が変化することでyも変わっていく。

つまり、自分でコントロールできるところを見つけ、変えていくことで、成果を高めようという話だ。

お金がないので塾には通えないが、近所に頭の良い同級生がいるので教えてもらい90点を目指す。

この場合、塾に通えないことは固定値。

勉強を独学でする。人に教えてもらう。動画で授業を探す、、とコントロールできるところを変数とする。

Posted by ブクログ

会社の方針が急に「定性的ではなく定量的なPDCAを」という方向になったので購入。数字に対する苦手意識が強かったけど他の2冊がとても読みやすかったので恐る恐る読んでみた。

数値化することの大切さ、数値化することによる幸せはとてもよくわかったが、たぶん苦手意識が強すぎてやっぱりどうやって自分の仕事に活かしていくかがイメージできなかった。

もう少し勉強してから読めばもっと理解できるのかなー…

Posted by ブクログ

まあ誰もが同じ価値観を見出せる「数字」に置き換える。また皆さんが理解しやすく、標準的な意味も共有できるから「数字」に表現するんだよね。

しかし、私達は人間だから感情ある動物だから、表現は数字で、ハートは感性で(笑)

経営は、数字以外ない。倒産(継続)か、勝ち残りか!だよね。

Posted by ブクログ

こちらも分かりやすくてよい。章立ては5つまで、としているようで、これもまたよし。読んでいる途中で最初の方を忘れてしまうことも多いのだけど、このシリーズは字も大きく、1時間ほどですぐ読める。

Posted by ブクログ

数値化はさんざん言われていますが、古いのを読んで切りだったので、新し目なこちらを読んでみました。目標設定、特にKPIについては、参考になった。会社でもあるけど、どうしても流れたり曖昧になる事もあるので。そして、KPIができていれば、感情は関係なく評価できるので、自分も職場にもきちんと採用して欲しいと思った。

PDCAのすすめ

数値化を意識し、PDCA をしっかり回す。本書は一貫して、その事を説いておると思った。その通りとは思うが、実践できる人は少ない。なぜできないか、どうすればできるかについて、より突っ込んだ内容が欲しいと感じた。