感情タグBEST3

Posted by ブクログ

保健所所員は24時間勤務体制じゃない。

消防署や病院の病棟は24時間体制だけど。

そこんとこは肝に銘じないと。

この人たちが、枕を高くして寝れる日が来るのだろうか?

Posted by ブクログ

コロナ前の保健所は何をしていたのか、コロナ禍の保健所は何をしているのか、戦う相手はウイルスだけではない、など現場では何が起こっていたのかがよく分かった。今後の教訓として大変参考になると思う。

本書は2021年9月までの出来事を記録したものなので、コロナが落ち着いたら第二弾も読みたい。

Posted by ブクログ

あんまり関わることがなかった保健所。医師免許を持った行政の管理職、コロナ禍のど真ん中にいた人は、何に対してどう思ったのか。こういう人達がいてくれたから成り立ってたんだろうなと痛感しました。色んな人に読んでほしいですね。

Posted by ブクログ

政治に、国民に振り回されながら、コロナ対応の最前に立たされ続けてきた保健所。そんな場にいた著者が、一人一人の賢明な判断の重要性や、目の前のできることをやっていくしかないと言うと、政治家の発言より重みがあるなと思ったり。理不尽な業務内容と量に、ところどころで滲み出る怒りも仕方ないよなと思う。ちょっと自身の職場環境も重ねたりしちゃって、大きい組織も小さい組織も変わらない問題ばかりだなと組織論的なことにも思考を巡らせた。

保健所の実際はコロナ禍の記録の中でも重要な資料になっていきそう。

Posted by ブクログ

公衆衛生医師として、東京都の区の保健所や都庁に勤務された(されている)著者の実体験を通した貴重な記録。コロナ禍において保健所がどのような使命でどのような対応をしていたのかがリアルによく分かる…とともに著者を始め対応にあたられた職員の方々に頭が下がる。そして、いつも日本はこのような「現場」の人たちの奮闘により支えられているのだと改めて思うとともに、現場力がありすぎるゆえの日本の弱さも垣間見られるように思う。…要はかなりの力作。ゴーストライターではなく基本的にご自身で書いていらっしゃると思われ、文章も上手い。

Posted by ブクログ

3月に、コロナ支援業務(ホテル入所調整)に派遣されることになったため、読んでみようと思い購入。結果派遣期間が1週間に短縮されて、読み終えたのは派遣が終わった後ではあったが、コロナ業務に携わったからこそ、わかりみの深い話がたくさんあった。

自分は発生届やHER-SYS IDを基に、LTレコードというカルテのようなものを作成する作業をしており、これのシステムが遅くてイライラしていたのだが、2年前はこのシステムがそもそもなく、FAX1台で対応していたり、システムができても不備だらけだったりと、今とは比べ物にならないくらいひどい状態であることが分かった。

毎日日付を超えてタクシーで帰る人もたくさんいるが、本来医療機関の行うべき医療業務まで保健所や都の窓口が担っているために、こんな業務量過多なのだと本書を読んで知ることができた。医療業務は医療機関、保険は保健所が担うのが本来なのである。

次なる新興感染症が来た際に自分が担当することになるかもしれないし、はたまた災害復興などの分野で、このような戦場を経験することになるかもしれない。そんな時、この本の教訓が活かせたらと思う。

Posted by ブクログ

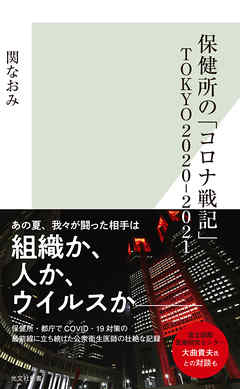

保健所と東京都庁の感染症対策部門の課長としてCOVID-19(新型コロナ)への対策に立ち向かい、第一線で指揮を執り続けた公衆衛生医師による記録。

第1波などの感染者数のボリュームがあがった時期をひとつの章とし、3月・4月・5月など月単位を節としてすすんでいきます。とはいえ、そういったまとまりには縛られない箇所は多く、その節ではじめて持ちあがった制度やHER-SYS(コロナ陽性者のデータ管理システム)などのシステムが、その後どういった経路をたどっていったか、などがある程度のまとまりとして一挙に記述されていたりします。なので、ああれもこれもと目白押しのように様々な改善や問題が押し寄せてくる中、そのどれもを覚えながらその都度また浮上してきたときに「ああ、あれだったか!」と淡い記憶のなかから引っ張り出さなくてもついていける作りになっています。

それでも複雑といえば複雑に感じる部分はあるのですが、それだけ都庁や保健所での本来の現実の状況が、支離滅裂に近いほどキャパをはるかに越えた極限にあり、追体験的な形式で書いたならばその大変さは伝わるかもしれないですが、脱落してしまう読者がでてくるので、こういった、ある程度まとまった単位の連なりといった体裁になったのかもしれません。

さて。保健所は第1波からもう大変なんです。今振り返ると、第1波の感染者数はそれほどでもなかったような気がしてくるのですが、新型コロナとの出合い頭の時期ですから、まったく楽ではない。新型コロナはそれまでに類のない感染力と症状の強さがあり、何よりどういうウイルスかまるでよくわかっていない。そんな新型コロナへの対応は、前例にならうというよりも(3密回避などはペストの時代が参考になるものではありましたが)、そして同時進行なので他国のやり方を参考にするというよりも、自らでやり方を創造していかないといけなかった。現場担当のやりくりの仕方、それはマスコミ対応に現場を指揮すべき者がとられてしまうなどといった非効率な有り方を変更してもらう働きかけなんかもあるのですが、そういった適材適所的に対応する態勢作りから始まります。しかしながら、他の部署との兼ね合いから改善できなくて苦しい思いをし続ける仕事もしばらく残り続けたりする。なかでも、日勤後の深夜、救急隊からの電話への対応などでの消耗は痛々しい。

また、パンクするほど忙しい、都庁の感染症対策部署や保健所では、その人員で処理できる仕事量をはるかに超える仕事が舞い込むわけです。暴力的な仕事量、とも書かれています。職員のなかにはメンタル不調におちいる者を珍しくないくらいだったそう。そこで、医療の人材派遣会社から看護師が派遣されてくる。そういった医療での民間の余剰戦力みたいなものがあるなんて、知らなかったです。ワクチン接種の時も、引退したり退職したいりした看護師さんが一時的に復帰してやってくれているのか、と思っていましたが、人材派遣会社があったなんて。でも、平時だったら、職に定着できない看護師さんだったりするのだろうか。一般職の人材派遣のように、社会に世知辛さを感じていた人たちだったのかなぁと思いもしました。

ホテル療養者になる人や自宅療養者になる人への対応の箇所など、さまざまなケースがあります。枕が変わると眠れないからという人や、閉所恐怖症でホテルの部屋に入れないという人など、読んでみると現実を思い起こして「そういう人はいるだろうな」と思い当たりもするのです。でも、そういう人たちに出くわしてみるまでは想像がつかないケースだと思うんですよ。職員たちは、そういった人たちとも話を重ねて解決策や妥協案を導き出してちゃんと療養かつ隔離の方向へもっていく。

今回の読書で大雑把にですが、これはほんとうに自分が考えたこともなかった新しい知見だなぁと、ちょっと恥ずかしいのですが気付かされた点があります。それは日本という国のなかに住む人々の層は、なかなかに複雑だということです。極端なところだと、予防策を取らず、アクティブに行動する層があり、そういった層は感染しやすい。また真逆に、予防策を順守する、まず感染しない層がある。具体的には、高齢者の介護施設の層があるし、夜の歓楽街の出入りが激しい人たちやそこで働いている人たちの層があり、反社会的勢力の層があり、そういった層とは無縁の層がある。第○波ごとに、感染のはじまりや広がりに特徴的な層があったみたいです。第1波はセレブだとか、海外を飛び回っているだとかで、第5波はオールエントリーみたいになってきていた。社会って複雑な人流があって、それぞれ棲み分けているのか、っていうイメージは今回もしかするとはじめてはっきりと意識することになりました。

それと、感染症法について、コロナ陽性になったとき、過去14日間の足跡の報告を怠ったり虚偽の報告をした場合、30万円の罰金が科せられ(暴行罪と同じ金額)、入院中に脱走したら50万円の罰金が科せられる(傷害罪と同じ金額)ことは初めて知りました。

現在、第6波が最大の流行をしていますよね。保健所の職員は大丈夫なのだろうか、と本書を読んだ後だと背筋がぞくぞくしてきます。東京都では1日に2万人くらいの陽性者が出て、都民の100人に1人が自宅療養者になっている計算になるとどこかの記事で読みました。これ、対応しきれないのではないかと。非常にまずい状況なのは間違いなく……。

アメリカなんかは、コロナへの対応を緩和しているという話をツイッターで聞いたものですが、これって「コロナにはお手上げ」対応しただけなんじゃないか、と。日本の場合、それをやると、医療も保健所もパンクしてしまう。

いろいろと嫌な想像をしてしまいます。一生コロナに罹らないでいるのは不可能だとWHOの誰かが発言したようですが、弱毒化して風邪くらいになればまだいいです。現在主流のオミクロン株は従来より弱毒化したなどと当初言われましたが、ツイッターを眺めている感じではそんな生易しいものではないみたいで、症状が出るとインフルエンザよりもずっとつらくて特に高齢者や基礎疾患のある人にとっては命の危険があることには変わらないようです。とはいえ、情報もさまざまなものが流れていて、どれを信用しようかよくわからなくもなる(まだまだコロナの正体はわかっていないから錯綜します)。そして陽性者が膨大なので、それだけ分母が大きくなると重症者や死者も増えてきます。医療のひっ迫も相当なものです。

緊急事態宣言や生活面での規制でみんな「もういい加減、いやになってきたな」と飽きあきしてきた今、もしかすると最大に危ないのではないか。このまま集団免疫まで突っ走って一度おさまったとして、またインターバルをおいてから同じような流行が繰り返されたりしないのだろうか(何度も陽性になる人がいますから、そう考えることもできます)。

というように、気持ちが暗がりへ転がっていきそうになるところで、もうやめておきます。こういった厳しい状況でも、人のために粉骨砕身はたらいてくれた人たちの記録、つまり本書から、どんなときでもくじけない強い気持ちを人間は持ち得ることを思い起こしながら。

Posted by ブクログ

イワケンブログから。不通に並んでいても手に取りそうなタイトルだし。このコロナ渦における保健所の過酷さは、想像するに余りあるけど、その実情が生々しく、でも絶妙な脱力加減で綴られる。本書に触れた今現在、桁違いの第6波拡大傾向の真っ最中。5波からの数か月の谷間期間、特に体制が見直されるでなく、おそらく殆ど以前のままに今回を迎えたことになるんだろうけど、本書を機に、可及的速やかに制度の改善が進むことを祈るばかり。

Posted by ブクログ

散文的ではあるが、著者の目的が書き残しておくということなので、未整理な感じもまた味かも知れない。かなりオブラートに包んだ表現だなと裏読みできる箇所も多く、リアリティがあった。リソースそのままで仕事を増やす、お役所のやり方の話でゆーと、国民の命が直接的に関わってるだけに、文科省より切実だなあと思った。