感情タグBEST3

Posted by ブクログ

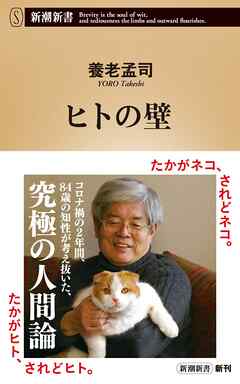

ヒトの壁

著:養老 孟司

紙版

新潮新書 933

帯に、「他人の顔色をうかがい過ぎていないか」とあり

また、「人がヒトであるという実感から問い直す」ともある

まあ、素直ではなく、一言多い、皮肉屋としてのことばであろうと、読んでいきました

80のじじいだから、放言しても影響はないのだが、そうでなければ、そうとうの物議を醸しだすことは明白であろう

気になったのは、以下です

「世のため人のため」:教育勅語の「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」をいつの間に覚え、いまだに忘れていない

「良いことは、人に知られないようになりなさい」、つまり悪いことと同じだなぁ

不要不急は、実は若い頃からのなやみだった。不要は不用に通ず

ヒトとウィルスの、不要不急の関係がいかに深いか

それはヒトゲノムの解析が進んで分かったことである

ヒトゲノムの4割がウィルス由来だとする報告を読んだことがある

その4割がどのような機能を持つか、ほとんどまったく不明である

部分を見れば全体はボケる

ウィルスがわかった分だけ、細胞がボケる

これを私は認識における不確定性原理と読んだことがある

認識は世界を変える

同時に自分を変えてします

なにしろ風邪一つでも世界は変わるのだ

その認識のもとになる理解は実は、「向うから」やって来る

アッ、わかった、というのは、「向うから」来るのだ

ヒトの一生とは、「起きて半畳、寝て一畳」の世界であろう

ジョブズ 「夜には死ぬという前提で毎日を始める」

ゲーテ ファウストは世界のすべてを知りたいために悪魔と取引をする

現代では、自然科学教、工学技術教が正統と化し、それが自己隠蔽する

「コンピュータが囲碁の名人に勝った」と書かれることがある

本当は、プログラムを書いた技術者と、彼を雇った会社が勝ったのだ

ほとんどだれもそれを指摘しない、犯人は隠ぺいされている

「わかったこと」は、要するに世界は不可解、「わからないということ」だったというのである

だんだん理屈というものを信用しなくなってきた。

別に理屈が嫌いというのではない

好きなんだけど、信用しない

イチローが引退するときに、近頃の野球は面白くなくなったというふうに言ったという

理屈通りになっていくから、面白くないのであろう

ヒトは適応性の高い生きもので、極寒の地に住むイヌイットから、熱帯雨林に住むピグミーまで存在する

同様にして、ヒトは、AI社会に適用してしまう可能性が高い

その意味でじつは、AIがひとに似てくるのではない、ヒトがAIn似てくるのである

生きること自体に努力が必要になる

そういう状況では、人は生きることを実感する

戦前がウソなら、戦後日本もウソの塊だと思えたらよかったので、「一億玉砕」「本土決戦」と、「平和」「民主主義」を同じようなものだと見れば済んだのである

厳密に言うなら、私は、日本社会そのものを受け入れていなかったので、一種のヨソ者として現代社会を生きて来たのだと思う

死は人称関係だと考えるようになって、人間関係を見直すようになった

なせばなる、なさねばならぬ、なにごとも、ならぬは人の、なさぬなりけり:なせばなる日本

目次

1 人生は不要不急か

2 新しい宗教が生まれる

3 ヒトはAIに似てきている

4 人生とはそんなもの

5 自殺する人とどう接するか

6 なせばなる日本

7 コロナ下の日常

8 ヒト、猫を飼う

ISBN:9784106109331

出版社:新潮社

判型:新書

ページ数:208ページ

定価:780円(本体)

発売日:2021年12月20日

Posted by ブクログ

人の機能を細分化すると社会の構図と同じになる。意識に無があるように都市機能に無秩序【欠陥】があるのは力学による負の自然作用らしい。

シンギュラリティ到来により完全社会が実現した時、負の矛先はどこへ向けられるのか…

Posted by ブクログ

養老先生の思考を辿ることができる本のひとつ。

あんまり小難しい内容だって身構えなくても大丈夫。

どこにいるどのような人間に対しても一定の理解をしていているように見えます。

長く生きることでしか到達できない答えがあるんじゃないかって思えてくる。

この人のようなものの考え方、感じ方ができるようになってみたい…そういう、なんだか不思議な魅力があります。

静かにこちらに語りかけてくれるような文体で、尖りを感じない。

ご本人も仰っているように、“常識的”な価値観…。

そういうものを獲得した上で、犯人に伝わる形にすることの、どれだけ尊いことか。

生き方とお手本になる、マイ・ベスト・エッセイに入ります!

Posted by ブクログ

200ページ程度とそんなに長い書籍ではないけれど、幾分読むのに時間がかかった。

気になるところでその都度立ち止まってゆっくりと咀嚼する必要があったからだ。

物質と反物質的な考えが全ての物事に当てはめられるように思えた。

意識化≒都市化 もう少し時間が必要

バカの壁に続いて2冊目ですが

昨年NewsPicksの動画に養老先生が出ていて、自分の半分くらいの年齢であるホリエモンや、その更に半分くらいの大学院生と共演されていたのだが、そんな若い人達の意見を素直に聞いている姿がとても印象的だった。

少し厭世的な見方をしているのが思い込みや意固地にならずにいられてる理由なのかも知れない。

この本も厭世的、というか徒然草のようで、先生独自の目線でコロナ禍の日本を眺めている。悲観も楽観もしていないのが殊更吉田兼好ぽい。連日の感染者数ニュースに憂鬱を感じている方におすすめです。

Posted by ブクログ

養老孟司という人間について分かる。

世間的に賢いとされる人間が、年老いて死期が近い今、人生を振り返りどう考えるか、死に対してどう思うか、今の世界に対して何を思うか、が記されている。

読んでいる時、徒然草の冒頭、

「徒然なるままにひぐらし〜」

の一節が思い浮かんだ。

言語化するに足りる知性、やる気を持ち合わせていないため詳細は省くが、私のこれからの人生を、どのように考え、どのように全うするか、少なからず影響すると思う。

様々なことを考えながらも、全てに対してあえて結論を出さない感じが読みやすく、歳を重ねながらも柔軟な頭の良い人なのだろうと思わされた。

その他壁シリーズも読みたいと思う。

Posted by ブクログ

昭和12年生まれの著者が、コロナ渦、そして、入院とか、外に出る機会が少ない中、書くネタが少ない中、長い人生の間に培った智恵・知識をバックボーンに自然体で書き綴ったのがこの本のようである。

まえがき

1人生は不要不急か

2新しい宗教が生まれる

3ヒトはAIに似てきている

4人生とはそんなもの

5自殺するヒトとどう接するか

6なせばなる日本

7コロナ下の日常

8ヒト、猫を飼う

あとがき

哲学者でも、経済学者でも、社会学者でもない、宗教家でもない、一風変わった解剖学者で昆虫と猫が好きな著者の感性になんとなく接するのもいいのではないでしょうか(笑)。

Posted by ブクログ

養老孟司さん、「バカの壁」は450万部超とか。軽度の肺気腫で糖尿病だけど、病院に行かないから健康だそうです。夜には死ぬという前提で毎日を始めている。「ヒトの壁」、2021.12発行。ウィルスにとっての人体は、ヒトにとっての地球以上になる。部分を見れば全体はぼける。ウィルス目線では、ヒトは大きすぎて見えない。専門家と官僚と政治家、目線の共有が不可能。→さすれば、意見交換はできないのでは? 著者は「こうすれば、こうなる」という意識からの脱却を提議されてますが、私には難しかったです。

Posted by ブクログ

先生が医者嫌いというのは以前から知っていたが、では“なぜ医者嫌いなのか?”とそれによってどういった先生に不都合があるからなのかを本書で知ることが出来て面白かった。

正直その内容については個人的に衝撃を受けるくらい納得させられた。

自分もそうだからという思いが強いからなのだと思う。

Posted by ブクログ

『養老先生ときどきまる』から養老孟司ワールドに入った自分などは「骨つぼをたたいてる」で泣くしかありませんでした。帯にも、最後のページにもまると養老先生の仲睦まじいツーショットがあって、喪失感がおし寄せてくるようでした。病気とコロナとペットロスでだいぶ打ちのめされていらっしゃるように感じました。

たくさんの思い出話、社会のこと、戦争のこと、家族のこと、自分のこと、まるのこと。科学者の立場から世相を問いただしてきた壁シリーズとは、結局、養老先生の私小説だったのではないかと思わずにはいられない内容です。自分は一方的に先生の本を読んでるだけの赤の他人ですが、はやく虫取り旅行などして元気になってほしいなと思います。

Posted by ブクログ

養老孟司さんの壁シリーズを読んでみようと二冊目として読んだ本である

内容は自伝的な小説に近い印象を受けた

私が求めていた脳科学や解剖学の知見による目新しい議論などは書かれていなかったため、氏の立場から書かれた専門的な見解が読みたい人にとっては不満が残る本かも知れない

だが専門的な知識を持つ人間から綴られる日常的で比較的平凡な文章というものもたまには面白いもので、読後の満足感としてはそこそこ悪くないと感じた

Posted by ブクログ

いつもの養老先生が歳とったせいか、そこまで小難しい話をしなくなった感じがしました。猫の「まる」との所だけ読んでも良いかも…と思います。猫好きな方にはそこだけでも!

Posted by ブクログ

著者の人気の「壁」シリーズです。「ヒト」を題材に、様々なテーマと「ヒト」の関係について、著者の考えを気負いなく述べられています。時期的にコロナが大きく影響を(著者だけでなく)与えているのが感じられます。その中で、コロナ後はどうなってしまうのだろうかということを考えるきっかけになる一冊かと思います。「不要不急」、必要なものだけ、そうでないものは本当になくなって大丈夫なのか。AI化していくということは、ヒトにどのような影響を与えるものなのか。答えよりも、その経緯よりも、どうしてそうしようと考えたのかも重要であること。普段あまり考えない別の視点に気付かされること多々ありました。

Posted by ブクログ

心筋梗塞を患った著者をたまたまyoutubeで見かけたら、本書に書いてある通り瘦せてしまっていた。老いと病というものを目の当たりにした。病院に行ったときの状況が本書では書かれていて、著者が元気な頃に書いた文章と本書は少し趣が違うように感じた。

「自分のやることなんだから、すべては自分で考えるしかないんだな。」(P18)「やろうと思うことをするだけである。」(P19)

行動原理で尤もな事なので引用させてもらった。

「人生は本来、不要不急ではないか。」(P22)

人生は本来不要不急かもしれないが、諸所の事情で急になりがちで、不要ではないと思うが、本質的には不急かもしれない。サボったりすると急になるから、準備していない場合は急になることを覚悟する必要が生じる。

「情報にもエントロピーの第二法則が該当するとすれば、現代の混迷がよくわかる。なにかがわかったということは、別なことが同じくらいに、わからなくなったということだからである。」(P30)

というのは、わかることが増えるとわからないことも増えるということ。結局プラスマイナスゼロだから、あまり知ることに夢中になると、人類全体に当て嵌めても、個人に当て嵌めても、知らないことが増えるという、本当のようで確かめようのない説。

「起きて半畳、寝て一畳」(P46)

この慣用句にあるように生活するのに広い場所は本来必要ない。豪邸に住みたがる人達の欲への戒めになる。一人の生活に必要な空間は狭くて十分と気づく。狭い方が生活しやすいと思う。

「なせばなる。そうはいっても、「人生成り行き」」(P151)

なせばなる、と意気込んでも、なせる人もいるだろうし、なせない人もいる。多くの人が千の夢をもって成就させようと思っても、一も叶わないとよく言う。そういうことも含めて、人生はどんどん進んで行く。

Posted by ブクログ

84歳の養老孟司さんに、「人生はこんなもの」と言われれば、難しく考えすぎたり変に悩んだりしなくてもいいか、と思える。

・社会システムに寄りかかるなら、そのシステムと共倒れの覚悟が必要

・日本人は反応ばかりしている

・「洵に已を得ざるものあり、豈朕が志ならんや」

・文化とは癒しで、政治経済に代表される実社会の裏面

Posted by ブクログ

AIに似てきている。

確かにAIに答えを求めると、AIに人が寄っていくことになりますよね。

わからないことは、Google先生に直ぐ聞いてしまう。。

Posted by ブクログ

これまで合理化、効率化、経済の象徴としての「都市」で生きようとしてきましたが、この本を読み終えて「都市」以外で生きる道も模索する必要があると考えさせられました。

Posted by ブクログ

立花隆の知の旅は終わらないを読み終わったら

読むために購入。

まいにち養老先生、ときどき…

まるを思い出す

の番組のファンなので、番組でも紹介されていた本書を購読しない手はない。

月刊新潮で先行して読んでいたのと、番組でまるの状況を知っていたのとで、事前にある程度の内容は予測できていたけど、養老孟司ファンとしては、購読すべき。

最後の一行で、まだまだ新作が期待できるので、自作も鶴首して待っています。

Posted by ブクログ

書いていること全てを理解できたわけではないが、まるとの思い出は心温まった。

紹介されていた「夜に死ぬつもりでその日を生きる」というのはぜひ実践したいと思った。

Posted by ブクログ

前半は理解が追いつかない感じ、後半は愛猫マルの話のエッセイ調

人の人生なんて、不要不急

理不尽なことも空気の特殊な振動に過ぎない

世界はもっとも抵抗の少ない経路を通って変化する

理解すると解釈するは全くの別物

これらが読み終わって、心に残った

Posted by ブクログ

「バカの壁」ぐらいは読んでいるかもしれないが、内容が思い出せないのでもしかすると著者の本は初読みかも。

基本、超絶頭のいい人が、難しい抽象的な話をイメージで語る系のこの手のものは、ド文系の私が科学の難しい論文を読んでいるようで、ほとんど頭に入ってこない。この本も、途中の哲学的話題の部分は、話の外側の箱の形ぐらいしかわからなかった。

それでも、「この社会はほとんど反応だけしている」という部分には深く肯首。コロナ感染者増加!国葬反対!オリンピック!円安!といちいちメディアの情報に反応し、過ぎ去れば何の検証もせず、何事もなかったかのようにもとに戻る。これからの社会は、思考停止になり、反応だけを繰り返す社会になっていくのだろうか。

Posted by ブクログ

死は二人称しかありえない

数字や統計は神の視点にすぎない

それらは事象・事実ではない

河合隼雄「私はウソしか申しません」

マルクス・ガブリエル 思考は感覚だ

松尾浩也法学部長

解釈せよと言われれば、いかようにも解釈は致しますが

戦後を拒否する

エピジェネティックス

Posted by ブクログ

本書は何か提言していたり、解決策を与えるものではなく、エッセイの調である。

しかし、聡明な先生がこのコロナ禍の時代をどのように感じて過ごされているか、お話をただ聞いているだけで面白い。

読書というのは、何か役に立つものを得るために行いがちであるが、力を抜いて賢者の独り言を聞いているというのも非常に有意義な読書のあり方だと感じた。

Posted by ブクログ

著名人にも関わらず、我々レベルまで降りてきてくれる感じが好感持てた。

どうしようもないことに、応えを探したりせず、受け入れていく姿勢はとても共感でき、自分の考えにも取り入れたい要素だ。他の養老先生の本も読んでみたくなった。

Posted by ブクログ

気になった一文のメモ

・国家とは政治体制ではない。実質的には供給能力の総和である。(45)

→食糧、医療、コロナワクチン、そういった「供給」がどれだけ国民に提供できるかが国家の力なのかもしれない

・世界と見る時に、神学の位置付けは意外に大切である。(55)

→人の歴史に神(神学)ありきだと思うので、神学の位置づけを知っておくことは教養として必要

・「そうだったのか」と「理解」は向こうからやってくるが、「解釈」はもともとこちらの都合(71)

→理解は感覚の延長で、解釈は運動の延長。解釈は「わかったこと」にできる。

・「意味は外部(の体系、システム)を召喚すること(78)

→意味そのものが独立して存在するのではなく、社会的な行為はお金にならなkれば意味がない。つまり、経済という体系、システムが暗黙に召喚されている

・社会的には理性は学者で、学者は世界を理解しようとする。自由意志は政治家や資本家で、両者は世界を自分の思うように、なんとかしようとする(89)

・二人称の関係、親身になるとはそういうこと。相手と三人称関係であれば、いわば赤の他人(139)

・人間関係で社会停に適切な上手にとることができない。社会てが「わかっていない」。客ではなく、カウンターの内側に入ってしまうタイプ(140)

・伊藤祐靖(いとう・すけやす)『邦人奪回』(143)

→明白な意志をもって行動することは、現代日本社会ではほとんどタブー

・日本の神話である記紀で多用されるのは「なる」。創るより「なる」を優先するらしい(155)

・実際には自然に関わる官業はどこからで自然に復讐される。原発事故を見ればわかる。モノを相手にしていたら、どこかでからなず「想定外」の事態が発生する。現代人はこれを嫌う。だからすべてが人工、つまり意識の産物であるAIに向かう。(156)

Posted by ブクログ

理屈で創られた世界は「ああすれば、こうなる」=予測と統御の世界で、理屈に合わないものは排除される。だからつまらない、と。

なるほど。

「理解」は向こうからやってくるが、「解釈」はこちらが勝手にする。

なるほど。

Posted by ブクログ

世代が違う、体験が違うから、かもしれないが

戦後の、社会を受け入れられない、抑圧、と捉えておられる件は、実感としては理解し難いか他で読んだものとは違う感覚だと思った。

社会のシステム化により個人の存在が急激に薄れる時代。というのはご指摘の通りだがそれが五輪の話につながるなど、もっともらしいと思えることをかきながら違う方向脈絡に行く、独特の思考の持ち主という印象

Posted by ブクログ

日本/日本人を語った箇所が面白かった。人生を達観した養老先生がやや憂いを込めて(?)現役世代に送るエール、、ではなく、もはや諦めな感の論評。なんにでもすぐに反応してしまう日本人。いったいどうなってしまうのやら。。

といった悲観的な気持ちになっても、最終章の「まる」の話でホッとして、読後感は良いです。

テイクノートした参照本は以下。

カルロ・ロヴェッリ「時間は存在しない」

伊藤祐靖「邦人奪還」