感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ミーティングにおいて、メンバーの個性や長所を引き出しチームのポテンシャルを上げるための「問いかけ」の技術を【見立てる】【組み立てる】【投げかける】の3つのステップで提案している本です。

よくまとまっていてわかりやすかったです。

そもそもうちの会社のミーティングは「ファクトリー型」なので、まずそこからなのですが、、、、

キャリコンなどのカウンセリング面談ではクライアントのこだわりを探ったり、内省を促せるようトレーニングしているので、本書の技術が使えると思いました。

Posted by ブクログ

社内向けに問い合わせのメールを送ったら「この聞き方では萎縮と反発しか感じない」と返信されてしまい、積読にしていた本書を読む時がきたか!?と手にしてみた。

結論として、仕事にも育児にも夫との会話にも活かせそうな気づきを得ることができた。ということで、星は5つ。

冒頭の「お通夜ミーティング」が、自分の働く組織の打合せそのもので引き込まれた。企業におけるミーティングの司会進行を担当する人は非常に参考になると思う。課長にこの本を紹介したいなぁ…。

読み始めたときは、「社内で上手なファシリテーターのもとで打合せに出たことないしなぁ…」「私自身が手法を使いこなせるようになる気がしないなぁ…」と思っていたけど、司会じゃなくても使えそうで、おぉー、と思うテクニック満載。

このところ打合せに参加しないといけないことが多くて、早速「素人質問ですみませんが〜」という前置きとか、進行役ではないことばかりの自分にも打合せで使えるフレーズを実践。ただ座ってるだけだった打合せが、急におもしろいものに思えてきた!進行役の不手際に気づいてしまって、イラつくことも増えたけど…。

1回本を読むだけでできるものではなくて、繰り返し繰り返し訓練が大事なんだろうなぁ。

日常生活でも、大事な話をするときに行き当たりばったりで話していたけど、あらかじめ問いかけを自分の中でデザインすることはとても大事だとハッとした。本当に自分がたどり着きたいゴール、話し合いの目標、相手の意見を聞き出しながら場をまとめて行くにはコツがあるんだなぁ。

もしかすると、小さい子どもへの問いかけも、作法によって会話の広がり方が違くなるかも。

まだうまく説明できない子どもに対して、「今日1番楽しかったことは?」と聞いても「わかんない」になってしまっていたが、「1番じゃなくてもいいよ、なにを思い出すかな?」と聞いてみたら「ブロック」「お砂場」などいくつか単語がでてきた。「全部!」と言われてしまう場合もあるけど…。

それでも、共感によって「そっか、全部楽しかったんだね」と受け止めてから次の質問をすると、保育園からの帰り道にどんどん話がはずんでいったので、効果は実感できた。

そんなことを少しずつ実践しているうちに、育休中に参加した育児セミナーを思い出した。「言葉にしてくださって、ありがとうございます」本書の最後のほうにこの例文がでてきたのを見て、そのセミナーのファシリテーターさんの声が聞こえた気がして、思いがけず涙ぐんでしまった。

あのときの進行役の方は、思い返してみればめちゃくちゃ有能なファシリテーターさんだった。はじめての子育てで不安ばかりだった。そんな中で参加したセミナーだった。あのときも、ファシリテーターさんは参加者の無能さをあぶり出すことなく、安全に話しやすい場を作り上げていたんだなぁ、としみじみ納得。

社内でいい打合せに参加したことない、と思っていたけど、問いかけの場は仕事だけじゃないんだな。夫との会話にも活かせそうだし、仕事でも日々の雑談やコミュニケーションの基礎になりそう。とにかく繰り返し実践してみよう。

Posted by ブクログ

こういう本欲しかった。質問の仕方について、言語化してくれていて助かる。

ゆさぶりとフカボリ分かりやすいなあ。教員の発問にもつながるところがあり、ありがたい。

Posted by ブクログ

●ミスを恐れるのではなく、試行錯誤を楽しみ、失敗から学ぶ

●具体的にヒアリングする

(例)

•普段の商談で大切にしてる事は? ❌

•これまでの商談で意外に効果があった工夫は?◯

●評価の食い違いは、価値観のズレから生まれる

●チームに必要な変化とは目標も現状の、ギャップから生まれる

●着飾り過ぎないシンプルな問いかけも忘れない

Posted by ブクログ

会議の場、1on1の場、日常のFBなど色んな場面で使える考え方

「こだわり」と「とらわれ」は本書のように問いかけをしてもらわないと気づきにくい部分だと思う

考え方や具体例も多く載っているので、日常に使う

イメージがわいた

特に誰かと真剣に向き合い、相手の考えを聞きたいとき、思考を促したいときに読んでほしい

持

Posted by ブクログ

1.自分の問いかけをレベルアップさせるため、自分の質問で相手の感情を刺激するためにはどうしたらいいのかを考えるために読みました。

2.ファクトリー型組織として成功してきた日本にとって、現代は危機的状況に陥っていることは周知の事実です。そして、コミュニケーションが大事なことも周知の事実です。しかし、なぜ変われないのか?それは、「質問する側」に問題があり、お通夜ミーティングを繰り返してしまうからです。

本書では「問いかけ」とは相手に光を当てるスポットライト的な存在として例えながら述べています。問いかけのやり方1つ変えるだけで相手の感情を刺激し、心理的安全を作ったり、信頼関係を築く一歩が生まれます。

では、実際にどのように問いかけていけばいいのか、その具体的な方法を述べています。

3.自分が問題意識していた部分を突いてきた本でした。普段から、聞くことを意識し、いかに相手の話を引き出すかだけを考えていました。しかし、それだけでは新しいアイデアを生むことはできないですし、チームが成長することはありません。大切なことは、「相手の感情を刺激するために多く発言してもらうことに加え、心理的安全作ること」です。私の場合、もしかしたら相手が嫌々話している可能性があったので、本書を2ヶ月に1回振り返りながら自分の会話をレベルアップさせていきたいです。

Posted by ブクログ

適切な問いかけは自分自身にもチームにもよい気づきをもたらし、引き出せるものがあるはず。まずはこの本の例を取り入れて型を覚えていきたい。小さくてもチームに変化をもたらして、いつかはチームにぴったりのオリジナルなパターンを編み出せるとよいな。

Posted by ブクログ

コミュニケーションは聞くと話すというやり取りで成り立っているところ、質問を何のためにしているか?を深く考えさせられる1冊。

相手の考えを探るには傾聴が基本であるが、この本では問いかけをすることで、相手がより自分の考えを整理して、探究できるようになるためのアプローチ方法が書かれている。

ぜひ精読し、実践しながら身につけていきたいスキル。

入社3-5年目、はじめて部下を持つ人におすすめ。

Posted by ブクログ

問いかけによって、「とらわれ」と「こだわり」を見つける。自分1人の力では勝てない時代に、周りの人間の力を100%引き出すことが求められる。

基本定石として以下を意識するだけでもアクションが変わる。

・相手の個性を引き出し、こだわりを尊重

・適度に制約をかける

・遊び心をくすぐる

・凝り固まった発想をほぐす

シナリオを想定していた自分にとって、大きな気づきであった。

これらを達成するための具体的な手法もたくさん紹介されている。

パラフレイズ、仮定法、バイアス破壊

素人質問、ルーツ発掘、真善美

誰かのアイディアを引き出したい方にぜひお勧めしたい。

Posted by ブクログ

発売されたばかりの一冊。

「問いかけ」のメカニズムからその組み立て方、投げかけ方まで学ぶことができます。

「問いかけ」の奥深さについて考えさせられる良書です!

現場で実践に繋げるための手引きも掲載されており、「実践してこそ!」という想いが伝わります。

「問いのデザイン」とともに強くお勧めできます!

Posted by ブクログ

意見の出ないミーティング、お互いの顔色を伺いながら正解を探すミーティング…なんだかなぁ、と思う会議、ミーティング、打合せの類は数え切れない経験してきた。そんな中で心理的安全性というビッグワードに答えを求めてしまうこともあったが、本書では「心理的安全性がないから意見が出ないのではなく、問いかけの仕方を変えることで意見が出やすい雰囲気をつくることは可能ではないか?意見が出やすくなると、自ずと心理的安全性も高まるのでは?」という仮説のもと「問いかけのしかた」に焦点を絞って様々なコツ、考え方が丁寧に書かれている。

具体的なノウハウももちろん試してみたいが、心理的安全性を高める、という何をしたらいいか分からない状況から問いかけの仕方を変える、というところに足場を掛けてくれている点が一番この本の良いところだなと思った。

Posted by ブクログ

お通夜状態になる会議とかミーティングって本当に参加している身としても辛い

初対面でも

なんかこの人変なこと言ってる

なんて、とても思われたくないし

でも、司会進行役の人がうまく話を振ってくれたり、まとめてくれたりすると、とたんに話がしやすくなる

そんな経験は幾度となくある

私はそんな司会進行が上手くないので、このようなルールとかメカニズムを知って活用できたらいいと思える、そんな本

Posted by ブクログ

質問の受け取られ方を気にしがちなのだが、それを自分の工夫につなげられるのだな、と気づかされた。

他人に作用することは難しいが、その一助となることは間違いない。

本書でも述べられていたが、自分の他者に対する「道具性」に気がついた後だからこそ、一読の意義があった。

Posted by ブクログ

「問いかけ」に特化したファシリテーション本。ファシリの最重要要素なので下手なファシリ本読むならこの本を薦めます。「問い」の重要さは散々語られるけどこの本ほど何を・どのように問いかけ、反応をどう受け止めれば良いか問いかけにまつわる一連の流れをわかりやすく構造化して解説している本に初めて出会った。特に「見立てる」「組み立てる」「投げかける」の3ステップは実際に問いを発する前までの準備が大切であることが端的に理解できて良い。ファシリテーターだけでなく、コンサルや教師や医師など広く対人支援に関わる職業の新人育成にも活用できる視点だと感じる。

Posted by ブクログ

ファシリが苦手だったのですが、本に書いていることを実践していると苦手意識がなくなってきた気がする。事前にどんなミーティングなのか、どんな質問(問い)をするのかを準備するのが大切。

Posted by ブクログ

「問いのデザイン」の実践編の位置付けの本。

もともと買ってはいたが、この春にマネジャーになって壁にぶつかることが増えてきたので一気に読んだ。

本は納得感がある。あとは、実践してみてから感想を書きたい。

Posted by ブクログ

チーム形成をはかる前に、チーム形成がうまくいかない初期に読んでおきたい本。

特にプレイングマネージャーになりがちな、新米マネージャーは読むことをおすすめ。

丁寧に読んで味わった方が良い。さらっと読むと、なんか普通のことが書いてあって味気なく感じるかも。言葉の言い回しは訓練でなんとかなるもの。まさにそのことが書かれている。

Posted by ブクログ

問いかける人(≒ 会議を主催する人)はその場の目的と見たい光景をイメージし、その光景へ持っていくために

・意見が出やすい雰囲気づくり(心理的安全性を高めたり)

・問いかけの設計(多様な考えを引き出す質問)

・出席者の観察(どの方面に特にこだわり、深い考えがありそうかなど)

を行う必要がある。本書はその役に立つ一冊。

項目としては多いので、一読したら実際に会議を主催したりした際に本書とともに反省し次回どうするかを考えたりする使い方がいいのかな。

Posted by ブクログ

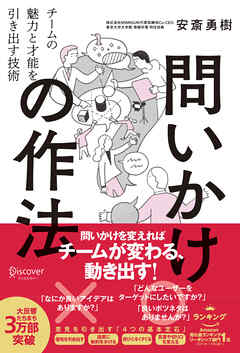

問いかけの作法 チームの魅力と才能を引き出す技術

著:安斎 勇樹

仕事は「自力」ではなく、「他力」を引き出せなくては、うまくいかない。問いかけの技術を駆使することによって、周囲の人々の魅力と才能を引き出し、一人では生み出せないパフォーマンスを生み出すことが、現代の最も必要なスキルのひとつである。

ひとりの実績を磨くよりも、「問いかけ」によるチームの力を高めていったほうが、結果として「あの人と一緒に働くと、気持ちく良く仕事ができる」「あの人のチームだと、良い成果が出せる」「あの人のもとでは、次々に良い人材が育っている」といった「自身の評価」へとつながり、活躍も広がり、他社の才能を活かしながら働くほうが、圧倒的に仕事が楽しくなる。

本書の構成は以下の5章から構成されている。

①チームの問題はなぜ起きるのか

②問いかけのメカニズムとルール

③問いかけの作法①見立てる

④問いかけの作法②組み立てる

⑤問いかけの作法③投げかける

各々の個を最大限に高めるために「問いかけ」を使い、それぞれを繋ぎ合わせる中で、チームとしての最大の成果をえるためのスキルが説明されている。問いかけのルールである見立てる・組み立てる・投げかけるという順序と具体例が記されており、どれかを組み合わせながら最適な「自分たちの問いかけ」を模索していくことができるつくりとなっている。

コーチングやティーチング、チームマネジメントの概念についても「問いかけ」という視点からわかりやすく紹介されている。

自身や自組織に合う組み合わせを見つけながら試行錯誤するだけでも確実にチーム力は高まる。それほど具体的な現場で活かせる知識が丁寧に記されている。

Posted by ブクログ

問いかけでいかに人々の考えを引き出すのかが書かれている。

その中でまず、個人や集団を見取るという部分は教育にも生かせる部分が多い。

また、その場に応じた問いかけで素直な本音を引き出すことで思考を深めて行く流れがよくわかった。

その集団、その時にあった問いかけや場づくりで一人ひとりの個性や良さが発揮できるように自分自身の言動を見つめ直したいと感じた。

Posted by ブクログ

これは管理職/役職向けの本かな?

平の自分には必要ない内容に感じました。

けれども、こんな風に問いかけてもらえたら答えやすいかも、というフレーズも見受けられたので★★★評価です。

それにしても400Pも必要でしょうか?多忙な現代人には200P程度でうまく収めて欲しいものです。。

Posted by ブクログ

漠然とした質問ではなく、仮定や制約条件など工夫して問いかけることでミーティングを活発にできる。メンバーのこだわりを探る、あえて空気読まない(AKY)が印象に残った。

Posted by ブクログ

コラムとはいえわざわざ『中動態の世界』を引用しておきながらファシリテーションにまつわる倫理的な(主に生権力にまつわる)問題に触れないというのはなんだかもやもやするし、そもそも中動態の話が出たのがファシリテーター側の態度を説明するためというのがどうにも腑に落ちない。それから後半、とりわけレトリックの章などは恥ずかしくて読んでいられない。問いかけのユサブリ/フカボリという区分も本人が認めるように境界があいまいであるのでその意義があまり感じられないし、カタカナにするのもわけがわからない。

Posted by ブクログ

すっかり投稿が滞ってしまっておりました。久々の投稿となってしまいました。こちらの本に関しては会社における「輪読会」において課題図書となった本。毎週定期的な時間に(オンラインで)集まり、それぞれの担当範囲を読んで解釈した内容を発表後、ディスカッションという形で進めている輪読会。これまでの輪読会での対象本と比べるとずいぶんとさらっとしていて、逆に輪読会的にはこちらの内容で資料に落とすのは難しかったぐらいか。 内容としてはまさに「問いかけの作法」としての実践本であり、副題にある「チームの魅力と才能を引き出す技術」の本である。 決して顧客に「問いかけ」を行ってニーズを明確化して購入に至らしめるようなSPIN関連の本ではない。(わかってます)

ファクトリー型からワークショップ型へとチーム編成が見直され、VUCAの時代にチームとしての成果を求めていくために、どうチームの魅力と才能を引き出していくか。 そのためにはどのような「問いかけ」を行っていけばチームメンバーを高めていくことができそうか、著者が10年以上研究を重ねた内容を極力実践に近い形で体系化してまとめた本。 読みやすい本なので一日でさらっと読めてしまう。 あとは、これをどう自分の活動にあてはめ、定期的に振り返り、どうブラッシュアップしていくか、は、読者次第ってとこかな。

最近、ずいぶんと読書レビュからも離れてしまっていたので、書き方を既に忘却してしまった感がありますが、以下は引用抜粋となります。

==============

P9

これからの時代、仕事は「自力」ではなく、「他力」を引き出せなくては、うまくいきません。問いかけの技術を駆使することによって、周囲の人々の魅力と才能を引き出し、一人では生み出せないパフォーマンスを生み出すこと。これが現代の最も必要なスキルのひとつなのです。

(中略)

世間に目を向けてみても、アイドルのプロデューサー、スポーツチームの監督、バラエティ番組の司会、ビジネスコーチや編集者など、「自分が答えを出す」のではなく、うまく他者に問いかけることによって、「他人の才能を引き出す」ことができる人が、ますます表舞台で注目されるようになってきています。

(中略)

何より、一人で孤独に努力を重ねるよりも、他社の才能を活かしながら働くほうが、圧倒的に仕事が楽しくなるはずです。

P14

問いかけは、人間力やセンスではなく、一定のルールとメカニズムによって説明できる、誰にも習得可能なスキルです。問いかけに必要な要素と工程を分解し、誰にでも実践可能なプロセスに落とし込んだ理論が、本書で提案する「問いかけの作法」のモデルなのです。

P67

自分たちのものの見方は、捨ててもかまわない「とらわれ」なのか? あるいはこれから守るべき「こだわり」なのか? 自問自答しながら探索し続ける姿勢が肝要です。

P75

「仮に自動運転社会が来ても、自動車で『移動する時間』そのものはなくなりません。私たちは、カーナビが作りたいわけじゃない。生活者に『快適な移動の時間』を提供したいんです!」

P96

問いかけとは、「質問」を通して、相手に「ボール」を渡す行為です。ボールを受け取った相手は、そこで初めて自分の頭を使って、自分らしいプレイを試行錯誤することができるようになります。良いチームには、必ずパスの技術に優れた「司令塔」もしくは「縁の下の力持ち」のような存在がいて、味方の才能を引き出しているのです。

P133

本書が徹底して「問いかけ」の質にこだわっているのは、チームの問題をすべて「心理的安全性が低いからだ!」と考えて匙を投げるのではなく、「問いかけ」に工夫を凝らして、自然と「心理的安全性が高いチーム」を作ることができると信じているからです。

P197

課題を適切に設定し、それに合わせてミーティングの目的と時間割を適切に組み立てることができれば、それだけで成果は約束されたようなものです。

P236

フカボリモードの質問の型

1.素人質問:みんなのあたり前を確認する

2.ルーツ発掘:相手のこだわりの源泉を聞きこむ

3.真善美:根底にある哲学的な価値観を探る

ユサブリモードの質問の型

1.パラフレイズ:別の言葉や表現に言い換えを促す

2.仮定法:仮想的な設定によって視点を変える

3.バイアス破壊:特定の固定概念に疑いをかける

P351

印象を強めるために質問の文言がむやみやたらに長くなってしまっても、相手の注意はかえって分散してしまいます。意識をしておくべきことは、一度通して聞いて、質問の意図が理解できるかどうか、ということです。何度も聞きなおさなければ質問の前提が理解できないようであれば、装飾を減らしましょう。問いかけは、シンプルであるに越したことはありません。レトリックを過剰に活用しないようにしましょう。

P370

「この質問の考えにくさは、どのあたりにありますか?」という質問の不備を尋ねる質問自体が、チームの変化を生み出すブレイクスルーにつながることもあります。なぜならば、うまくいくと思った質問の未知数や制約がうまく機能しなかったということは、事前段階には見抜けなかったチームのこだわりやとらわれが存在していたということですから、さらによい質問を組み立て直すための重大なヒントが隠されているかもしれないからです。

==============