感情タグBEST3

Posted by ブクログ

明確な数字、分析でアートのお値段、業界状況がよくわかる。現状がおかしい!と思う人はたくさんいるが、行動してる人はほんの一握り。その一握りの人だ。絵の金額の3割しか作家の取り分がないことは知らなかった。今まで見てきた絵の金額から、画家の年収はじき出すと、もっと買ってあげねば、、と思う。やっぱデッサン大切なんだ、という納得ととにかく毎日描く、と教えられた。

私事ですが有吉宏朗さんの絵をみて心掴まれ、とうとう絵を習いに行っちゃってる。深く物を見るのって素敵だな、と思い続けて自分もやりたくなった。

これぞアートの力。

この絵をどこに飾りたいか、どう見せたいかを考え続けたいけど、毎回その視点が抜けてて手を動かすだけになってる私。 90

Posted by ブクログ

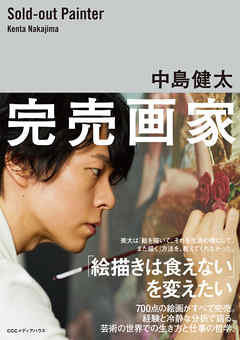

すごく面白かった。ドラマにしても良さそうな感じです。中島さんは芸術家というより、良い意味で職人気質の作家なのでは?と思いました。正直、写実画には興味がないのですが、最前線を走る作家のリアルが伝わってくる良書だと思います。

Posted by ブクログ

とても刺激を受けた。

文章が上手で、感性に訴えて来る。

彼の目指す『芸術、アートを身近に』感じる人が多くなれば、より豊かで安定した社会になるだろう。

自分が、「好き」「幸せ」を持っている世界は精神的に安定した素晴らしいものだと思う。

中島さんにもっともっと派手に活躍してもらって彼の目指す世界を造って欲しい。

私も私の道を切り拓いて行こうという気持ちにさせられた。

「常に自分の足元で何が起こっているのか」という意識を持って生きていこうと改めて思った。

Posted by ブクログ

プロの絵描きの大変さを知った。狭い世界で嫉妬と噂話のドロドロした関係に耐え創作を続ける努力は並大抵ではないであろう。

障害者との出会いの場面では涙した。作者の障害者への想いの馳せ方に深い洞察力、想像力が発揮されている。そういう視線は制作でモチーフを見つめる眼差しと同じだったのではないだろうか。絵画制作とは常に自分と向き合う時間。そこで培われたに違いないと確信している。

Posted by ブクログ

美術業界がよくわかる内容。日本に美術、芸術が広がらない原因や、大学教授、業界関係者が美術家を応援する構造になってないのが理解できた。こういう人が大学教授にでもなって改革していってほしい。

Posted by ブクログ

雑誌に広告が載っていてパワーワードなタイトルに興味を持ち、『ブルーピリオド』で美術熱も高まっていたので試しに購入してみました。

美術界で生きる人向けの本だったらどうしよう…と懸念していましたが、美術に携わる人だけに通じる/向けた内容ではなく、成功に向けてのビジネス的視線から、もしくは美術の受け手(購入者、鑑賞者)としても参考になる話だと感じたので読んでよかったです。

おそらく彼はパイオニアなんだろうな、と思うのでそれゆえに賛否両論集めやすいのかもしれません。出る杭は打たれるような。

ほとんどの話は賛同できましたが、サロンはちょっと私の偏見もあるかもしれませんが受け入れ難かったです。

戦略的思考、言語化能力が長けている方と見受けました。

彼の境遇がその能力を無理にでも発揮させる状況を作ったのかなとも思います。

画家としての活動の中で、本著の中で触れている失敗や苦悩だけでなく非難を受けたこともあったことでしょう。これまで彼は逃げずに思考してそれに対しての自分の意見、考えをブラッシュアップしてきたのではないかと思います。

だからこそ、テクニックの話に尽きるのではなく、絵の価値など多岐に渡る話が読めて満足です。

『完売画家』というキャッチーかつパワフルなタイトルから“売る”ためだけにフォーカスする内容の可能性も考えていたのですが、そんなことはなく、絵に真剣に向き合い、購入してくれる方、絵を見てくれる方にまで意識を向けていて、独りよがりではない点が好感持てました。

また、写真と比べて絵にしかない価値や、絵は描く時間より購入者が眺める時間の方が長いから心地よい絵の方が売れるというが良いという持論は、何となく感じていたけれど言語化できていなかったのでこの本で読んで、なるほど、と腑に落ちました。

とてもとても素敵な絵を展示会で眺めて、筆致に感動しました。

100万という金額は手に出せず購入はかないませんが眺めているだけでも幸せで、ふと頭によぎったのは展覧会をするくらいになればクリアファイルが発売されてそれなら買えるかもと思ってしまいました、が、そんな失礼なこと口に出せない、とすぐに思い直しました。

筆致から受けた感動はクリアファイルのような平面では再現できない、感動が起きない。この世にひとつしかない画家の魂が込められた絵だからこそ感じるものがあるのだと体感していたので中島さんのお話はすんなり頭に入ってきました。

作品を持ってくれる人の幸福度、の話から思ったこと。

私は音楽にしても美術にしても近現代のものよりクラシカルな古典ものが好きなのですが、現代美術は自己満足が大きい気がしてしまいました。現代までに残ってきた古典の素晴らしい傑作はある種、他が淘汰され人の目に心地良いものが残ってきたのではという考えが思い浮かびました。

絵画が窓の役割を担っていたという話は初耳で大変興味深く、そして強く惹かれました。

ナショナルギャラリーの映画を見た時に、ある絵が、飾られる場所(依頼を受けて描かれた絵だったので)を考えて光や影の具合が描かれたからこそ展示の際はその点を考慮して照明や絵を飾る位置を考えると言われてました。

絵にしても写真にしても家が小さい日本、さらに最近はスマホの普及もあるのか小さな画面やポストカードクリアファイルポスターで見ているばかりで、壁に飾られる絵の存在意義や魅力について見失っていた気がします。絵がもたらしてくれるものは飾られるからこそ届くこともあるんですよね。

八虎の溶鉱炉の絵、ほしいと思ったもん。

『ブルーピリオド』大学編の教授の教えにハテナ飛びまくっていたのですが、それも何故なのかこの本を読んでわかりましたし、美大の教授は凄いはず!と思い込んでいただけなんだなと気付かされました。

願わくば学生たちが足を引っ張られず希望の芽をつまれず、自分がもしやりたいこと/なりたいものがあればそれに向かえますように。

そして既得権益にしがみつく人たちからそのような後世のひとたちのために土壌や環境を大人として用意していく方向性に世の中を向けたい、と思います…。

中島さんは行動に移していて凄い人だなと感服です。

Posted by ブクログ

著者に関する知識を全く入れずに読んだ。

共感できることが多く書かれていて、その中でも印象に残っているのは大学などの教育機関への批判だ。大学で教鞭を執るものがそもそも売れている画家ではなく、どこか絵を描くこととビジネスを結びつけることが卑しいものだとされているという主張には共感しかない。

少し話は逸れるが、大学で指導される内容が世間一般で求められる能力から乖離し過ぎるという事故は、私の知る限りではファインアートの世界に限らず、建築やその他デザイン分野にも起きているように思う。一般社会で生き抜くために必要な教育かという視座に立つと、いささか視野が狭すぎるように感じた指導が、少なくとも10数年前、私が学生の頃には横行していたように思う。

著者が受けた大学教育の場もおそらくそういった環境だったのではないかと推察する。本書を読み節々で気になったのは、著者が合理的な思考を持ち、商業主義寄りのリアリストである点だ。少なくともアカデミックで権威主義の人々には受け入れられない人物であることは直感的に理解できる。本文中でも大学教授から陰口を叩かれていることに触れられているし、相当なプレッシャーやストレスを今も受けておられるんだろうと容易に想像でき、とても心配になる。

業界を良い方向に変えたいと思う信念に嘘偽りはないと感じたので、しょうもないスキャンダルや炎上騒ぎに足を引っ張られぬことなく、今後も頑張って欲しい。