感情タグBEST3

Posted by ブクログ

苦しさの中においても、わたしがわたしであることは、誰にも奪えない。人間の強さに希望を感じた。

辛いとき苦しいとき、困難に立ち向かえるような強い心をじぶんが持てるとは思えない。けど、いや、わたしにはその強さがあるのだと、信じたい。

Posted by ブクログ

ユダヤ人の精神科医である著者の強制収容所での体験及びそこでの被収容者の心理分析が綴られている。

人生に意味を問うのではなく、あなた達が人生に意味を問われているのだ。

これ程の苦しみや苦悩を与えられた今、貴方はどの様な決断をしますか。貴方の決断を神が、貴方を愛する人たちが見ている。

人間はどれほど自由を奪われても、尊厳を奪われても、そこでどのような態度でいるかを決定できる事はその人に残された最後の自由であり、その選択こそが人生に意味を与える。

作中で印象に残った一文

映画や本を読んで強い感銘を受けてもその後サンドウィッチやコーヒーを食べているうちに忘れてしまう。

苦しい境遇の中で精神科医として周囲の人間を励まし、鼓舞するチャンスが幾度もあったにも関わらずそれをしなかった事があった。と告白していた。

美しい人間性に感銘を受ける感受性があってもそれを自身のものとして継続して発揮することの難しさを強く感じた。

Posted by ブクログ

私はこのような状態で生きていけるだろうが、ただ、死ぬことが怖くてとりあえず生きるかもしれない。

フランクルが奥様にささげた言葉が素敵です。

もう一度、君に感謝したいエリー。君が人生の中で私にしてくれたすべてのことにね。

私も主人に贈りたいです。

Posted by ブクログ

かなり前に読んだのだが、再読しなくてはならないと思っていた本。読むことに覚悟が必要な本でもある。

戦争とはこういうものなのか、と平和な時代に生き、平和に暮らせている私としては、ただただ信じられぬ想いで読み進める。強制収容所と戦争はまた別ものという気もする。人間の愚かさ、愚劣さ、稚拙さを嫌というほど見せつけられるが、一方で人間の強さ、精神性の高さもそれを上回る形で見せてくれる。

これ以上の理不尽はあるのかという状況で、黙々と生きる。生きるだけでなく、他者を生かそうとする人々のその精神性を誇らしく思う。ユダヤ人だけでなく、ロマ、同性愛者、ジプシー、社会主義者も収容されていたとのこと。恥ずかしながら、今回読んで初めて気がついた。そして、この本の中で、ユダヤ人という記載は極めて少ない。ナチスの表現も出てこない。それがあの時代だから、あの地域だからという限局的なイメージを抱かずに読ませる。より自分事として読めたのではないかと思う。例えば、日本に置き換えて考えることを可能とする。人間の心理の話だから、国や国籍や人種はもはや関係ないと思う。ある状況下に陥れば、人間は被収容者側にも反対にもなれてしまう恐ろしさ。

戦争を起こしてはならないというのは、ただ殺してはいけないだけではない。ひとたび戦争となれば、こうした状況に人間は陥るということが、戦闘で死ぬことと同じくらい恐ろしいことだからこそ、戦争を起こしてはならない。人と人との間に亀裂を入れてはならないのだ。

「苦しむことはなにかをなしとげること」

はたして自分がその境遇になったときに

そのように境地に達することはできるのだろうか。

解放されずに殺されてしまった人々は、どう思うだろうか。

結論を出せるような問題ではないが

自分にはない視点を得られた。

Posted by ブクログ

名作中の名作が故にまずは一読してみました。1度で理解するにはあまりに深く考えさせられる内容でした。著名な精神科医フランクルの職業的フィルターを通して、第二次世界大戦下のアウシュヴィッツ収容所での生活を伝えてくれます。

私たちがよく目にするアウシュヴィッツでの悲惨な様子のみを伝えることとは違い、人々の精神的な動きのパターンを詳細に捉え教えてくれます。

自分自身も死と常に隣合わせの状況にありながらも、これだけのことを考え今の世の中に本として残してくれたこと。まず、ここに感謝の気持ちが湧き出てきました。

再読必須の名著でした。また、歳を経て読ませていただきたいとおもいます。

ありがとうございました。

Posted by ブクログ

想像を絶するような過酷な環境の中での人々の生き様が、今何不自由なくなんとなく日々を過ごしてしまっている自分に突き刺さりました。自分の甘さ、根性のなさに恥ずかしさを覚えました。もっと1日1日を大事に、もっと感謝を持って生きたいと思いました。「もはやなにも残されていなくても」、「生きる意味を問う」、の段落が特に好きで、今や私の人生においての指標となっています。生きることが辛い、と感じる時期もありましたがこれを読んでからは生きることに前向きになれました。

Posted by ブクログ

私にとってのバイブル”神様のカルテ”で存在知って3年ほど前にようやく読めた本。

この本を読むと、神様のカルテの世界観は夜と霧で問われるテーマにとても近いものを感じる。

なにを自分がすべきなのか?どういたいのか?を考えるきっかけを私に与えてくれる本。

いかに自分が幸せか再認識させてくれるも同時に、本当に辛かった時の経験をやさしく包んでくれる。とにかく優しい。

定期的に読み続けたい、読み続ける本。

Posted by ブクログ

本当によかった。

ふらっと買ってみた本だったけれど、一気読みでした。この本の出版に関わった全ての方々に感謝です。

特に後半。ふと気がつけば、現代にも通じる問いかけがあり、私たちはどう生きるべきなのか、世界はなぜこうなのか、静かに語りかけてくる本でした。

Posted by ブクログ

生きることの意味を漠然と曖昧な言葉で語るのではなく、生きることに具体的な行動で答えていくこと。その状況は人それぞれで、人それぞれが答えを出していけるはず。

強さと希望をもらえる一冊。

Posted by ブクログ

腹をくくって読み始めたが、内容は淡々としており想像していたような息詰まりもなく読めた。

地獄の中での人間の心理的変化が記している貴重な本。逃げていたが読めてよかった。

大袈裟さの微塵もなく、ただそこに地獄があり、ただその中で生きている刻々としたもの。その静けさこそリアルで、身を硬直させる。

平和な時代に

平和な島国で生きている私には

とてつもなく遠く

自ら手に取らないと下手したら知ることも

交じることもない世界が山ほどある

過去のことではなく、

過去がつくった今を知るために

そんな今を生きる者同士わかり合うために

興味深い

あらすじと名言を聞いただけで読みたいと感じ、購入しました。固い表現ばかりに見えますが内容がとても興味深く、何周も読みたいと思いました。

Posted by ブクログ

個人的に、多くの人に読んで欲しい1冊。

人間の愚かさ、残酷さの裏に垣間見えた人間の美しさ、本質の部分を知ることができる。

悲惨な状況になったことではじめてその本質に辿り着くことができたという実に皮肉的な内容でもあるが、2度と同じ過ちを踏まないよう学ぶには十分すぎる内容である。

そして、なによりも根幹の部分は現代社会にも通ずる命題であり、今を強く生きていく力をくれる。

感動と同時に明日への活力を得られるそんな本でした。

名著

著者の実際の体験から得られた言葉には計り知れないほどの説得力があった。凄惨な場面についての表現も多く含むため読むのが辛くなることもあるが、読了して多くのことが学べたと思う。現代に生きるすべての人に読んでほしい一冊。

Posted by ブクログ

第二次世界大戦では勝ち目のない戦争により日本軍はほぼ全滅しました。

日本が軍事同盟を結んでいたドイツもまた日本よりも三ヵ月前に敗れましたが、ドイツや近辺の国々ではユダヤ人迫害のためにアウシュヴィッツ強制収容所とその支社にあたる収容施設をいくつか設けられ、非人道的なことが行われ、資料で様々な死者数が挙げられていますが、収容所でのユダヤ人の犠牲者は約500万人程と言われています。犠牲者の正確な数は分かっていません。

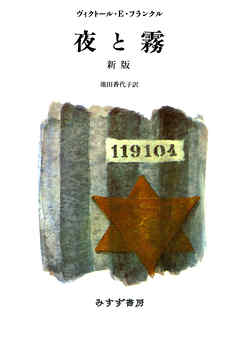

その収容所にて行われたことは映画作品などを通して知っている人もいると思いますが、本書「夜と霧」でもどのようなことが行われていたのかが分かります。

本の最初の部分が読みづらく、投げ出してしまう人もいるかもしれませんが、読み進めるとドンドン惹きつけられるし、人生で大切なことが書かれている有益な本でもあります。

本の裏表紙には「言語を絶する感動」や「20世紀を代表する作品」などと紹介され600万部を超えるベストセラーと書いてあり、大量虐殺から生きて帰って来られた被収容者の記録として歴史的に貴重な資料であるし、いつ死ぬかも分からないその究極的に酷い状況下において人がどのようにことを考えるのか、そしてそういう状況でどういうことを考えると良いのか、ということが書かれています。人間は人生で大なり小なり苦しいことがあると思いますが、そんな苦しい状況においてもこの本に書かれたことは参考になると思います。

下記引用、今回は引用部分が多くなりました。数字はページ数。→には引用に対して一言の評を書いてみました。

心理学者、強制収容所を体験する

P1 アウシュヴィッツ強制収容所ではなく、その悪名高い支社にまつわるものだ。

→ナチスによるユダヤ人迫害はアウシュビッツ強制収容所という一つの場所だけで行われたわけではない。

P4 だれもが家で自分の帰りを待っている家族のこと、自分が生きながらえること、収容所内の友情でつながっているだれかれを守ることしか考えなかった。

→家族、自分、友人の大切さ。

P5 収容所暮らしが何年も続き、あちこちたらい回しにされたあげく一ダースもの収容所で過ごしてきた被収容者はおおむね、生存競争のなかで良心を失い、暴力も仲間から物を盗むことも平気になってしまっていた。そういう者だけが命をつなぐことができたのだ。何千もの幸運な偶然によって、あるいはお望みなら神の奇跡によってと言ってもいいが、とにかく生きて帰ったわたしたちは、みなそのことを知っている。わたしたちはためらわずに言うことができる。いい人は帰ってこなかった、と。

→生きのびるために、善いことばかりやっていては生きられない。

P10匿名で公表されたものは価値が劣る、名乗る勇気は認識の価値を高める、と自分に言い聞かせ、名前を出すことにした。わたしは事実のために、名前を消すことを断念した。

→このブログ名も実名にして書いてみようと思い、少し前から実名で書き始めた。

第一段階 収容

P27人間はなにごとにも慣れる存在だ、と定義したドストエフスキーがいかに正しかったかを思わずにはいられない。人間はなにごとにも慣れることができるというが、それはほんとうか、ほんとうならそれはどこまで可能か、と訊かれたら、わたしは、ほんとうだ、どこまでも可能だ、と答えるだろう。だが、どのように、とは聞かないでほしい……。

→慣れることは大切だけれども、環境の変化に強い人と弱い人がいることは確か、とはいえそれも慣れで解決だと思う。

P30「(略)だからいいか、もう一度言うぞ、髭を剃れ、立ったり歩いたりするときは、いつもぴしっとしてろ。(略)」

→髭をそります、ふにゃふにゃしません。

第二段階 収容所生活

P61愛は人が人として到達できる究極にして最高のものだ、という真実。今わたしは、人間が詩や思想や信仰をつうじて表明すべきこととしてきた、究極にして最高のことの意味を会得した。愛により、愛のなかへと救われること!人は、この世にもはやなにも残されていなくても、心の奥底で愛する人の面影に思いをこらせば、ほんのいっときにせよ至福の境地になれるということを、わたしは理解したのだ。

→人は愛する人を必要とするんだ。

P61収容所に入れられ、なにかをして自己実現する道を断たれるという、思いつくかぎりでもっとも悲惨な状況、できるのはただこの耐えがたい苦痛に耐えることしかない状況にあっても、人は内に秘めた愛する人のまなざしや愛する人の面影を精神力で呼び出すことにより、満たされることができるのだ。わたしは生まれてはじめて、たちどころに理解した。天使は永久の栄光をかぎりない愛のまなざしにとらえているがゆえに至福である、という言葉の意味を……。

→自己実現が人生でもっとも大切なこと、苦しくても愛する人が心にいることの大切さ。

P62愛は生身の人間の存在とはほとんど関係なく、愛する妻の精神的な存在、つまり(哲学者のいう)「本質」に深くかかわっている、ということを。愛する妻の「現存」、わたしとともにあること、肉体が存在すること、生きてあることは、まったく問題の外なのだ。愛する妻がまだ生きているのか、あるいはもう生きていないのか、まるでわからなかった。(略)愛する妻が生きているのか死んでいるのかは、わからなくてもまったくどうでもいい。それはいっこうに、わたしの愛の、愛する妻への思いの、愛する妻の姿を心のなかに見つめることの妨げにはならなかった。もしもあのとき、妻はとっくに死んでいると知っていたとしても、かまわず心のなかでひたすら愛する妻をみつめていただろう。心のなかで会話することに、同じように熱心だったろうし、それにより同じように満たされたことだろう。あの瞬間、わたしは真実を知ったのだ。

「われを汝の心におきて印のごとくせよ……其は愛は強くして死のごとくなればなり」(「雅歌」第八章第六節)

→生きていようが死んでいようが、心の中に愛する人が存在していることは本質として深い。

P64被収容者の内面が深まると、たまに芸術や自然に接することが強烈な体験となった。この経験は、世界やしんそこ恐怖すべき状況を忘れさせてあまりあるほど圧倒的だった。

→芸術や自然に頼るべき人間。

P69収容所で報われたのは芸術だけではなかった。拍手喝采も報われた。

→人間は拍手喝采には励まされる。

P83強制収容所に入れられた人間が集団の中に「消え」ようとするのは、周囲の雰囲気に影響されるからでなく、さまざまな状況で保身を計ろうとするからだ。被収容者はほどなく、意識しなくても五列横隊の真ん中に「消える」ようになるが、「群衆の中に」まぎれこむ、つまり、けっして目立たない、どんなささいなことでも親衛隊員の注意をひかないことは、必死の思いでなされることであって、これこそは収容所で身を守るための要諦だった。

→自分の存在を消して目立たないようにして必死に親衛隊員に気づかないようにする。

P89アウシュビッツにいたころ、わたしはすでにひとつの原則をたてていた。その「妥当性」はすぐに明らかになり、ほとんどの仲間がそれを採用した。つまり、なにかをたずねられたら、おおむねほんとうのことを言う。訊かれないことは黙っている。いくつだ、と訊かれたら、年齢を答える。職業を問われたら、「医師です」と言う。ただし、はっきりと専門を訊いてこなければ、専門医であることは言わないのだ。

→生きる知恵。尋ねられたら、概ね本当のことを言う。訊かれないことは黙っている。

P104肉体的な要因は数あるが、筆頭は空腹と睡眠不足だ。周知のように、ふつうの生活でも、このふたつの要因は感情の消滅やいらいらを引き起こす。

→空腹と睡眠不足は避けるべし。

P105ふだんは感情の消滅といらだちを和らげてくれた市民的な麻薬、つまりニコチンとカフェインが皆無だったのだ。

→ニコチンとカフェインは市民的な麻薬で、私も頼っています。

P105大多数の被収容者は、言うまでもなく、劣等感にさいなまれていた。それぞれが、かつては「なにほどかの者」だったし、すくなくともそう信じていた。ところが今ここでは、文字通りまるで番号でしかないかのように扱われる。

→人が番号に置き換えられるという人間性を失う暴挙。

P109長らく収容所に入れられている人間の典型的な特徴を心理学の観点から記述し、精神病理学の立場で解明しようとするこの試みは、人間の魂は結局、環境によっていやおうなく規定される、たとえば強制収容所の心理学なら、収容所生活が特異な社会環境として人間の行動を強制的な型にはめる、との印象をあたえるかもしれない。

→やはり収容所は酷く恐ろしい環境。

P110人は強制収容所に人間をぶちこんですべてを奪うことができるが、たったひとつ、あたえられた環境でいかにふるまうかという、人間としての最後の自由だけは奪えない。

→ふるまいは最後まで自由。

P111人間はひとりひとり、このような状況にあってもなお、収容所に入れられた自分がどのような精神的存在になるかについて、なんらかの決断を下せるのだ。典型的な「被収容者」になるか、あるいは収容所にいてもなお人間として踏みとどまり、おのれの尊厳を守る人間になるかは、自分自身が決めることなのだ。

→自分自身の決断次第で、どんな存在にでもなれる。

P113おおかたの被収容者の心を悩ませていたのは、収容所を生きしのぐことができるか、という問いだった。生きしのげないのなら、この苦しみのすべてには意味がない、というわけだ。しかし、わたしの心をさいなんでいたのは、これとは逆の問いだった。すなわち、わたしたちを取り巻くこのすべての苦しみや死には意味があるのか、という問いだ。もしも無意味だとしたら、収容所を生きしのぐことに意味などない。抜け出せるかどうかに意味がある生など、その意味は偶然の僥倖に左右されるわけで、そんな生はもともと生きるに値しないのだから。

→(分かりづらいので、まとめてみました)

おおかたは生きしのげられないなら、苦しみの意味なし、と多くの人は思っていた。著者がさいなんでいたのは逆で、苦しみに意味があるのかという問いに、苦しみが無意味なら生きしのぐことに意味なし。抜け出せるかに意味があるかどうかという生には、生きるに値なし。要するに苦しみには意味があるということでしょ。

P113ひとりの人間が避けられない運命と、それが引き起こすあらゆる苦しみを甘受する流儀には、きわめてきびしい状況でも、また人生最後の瞬間においても、生を意味深いものにする可能性が豊かに開かれている。

→いつでも人生を豊かにできる。

P114人間の内面は外的な運命より強靭なのだということを証明してあまりある。

→人間の心は運命よりも強靭です。

P114人間はどこにいても運命と対峙させられ、ただもう苦しいという状況から精神的になにかをなしとげるかどうか、という決断を迫られるのだ。

→苦しいときこそ、何かを成せる。

P117脆弱な人間とは、内的なよりどころをもたない人間だ。

→強い人は自分の心を拠り所にできる。

P118元被収容者についての報告や体験記はどれも、被収容者の心にもっとも重くのしかかっていたのは、どれほど長く強制収容所に入っていなければならないのかまるでわからないことだった、としている。被収容者は解放までの期限をまったく知らなかった。

→一番辛いのは解放期限がなかったこと。

P123強制収容所にいる人間に、そこが強制収容所でもあってなお、なんとか未来に、未来の目的にふたたび目を向けさせることに意を用い、精神的に励ますことが有力な手立てとなる。

P123人は未来を見すえてはじめて、いうなれば永遠の相のもとにのみ存在しうる。これは人間ならではのことだ。

→未来と未来の目的に目を向けることは絶対に大事。

P125スピノザは『エチカ』のなかでこう言っていなかっただろうか?

「苦悩という情動は、それについて明晰判明に表象したとたん、苦悩であることをやめる」

(『エチカ』第五部「知性の能力あるいは人間の自由について」定理三)

しかし未来を、自分の未来をもはや信じることができなかった者は、収容所内で破綻した。そういう人は未来とともに精神的なよりどころを失い、

精神的に自分を見捨て、身体的にも精神的にも破綻していったのだ。

→スピノザは苦しさを自覚すると、その苦しみはなくなると言った。未来を信じない人は破綻する。

未来を信じないと、精神も肉体も破綻する。

P128強制収容所の人間を精神的に奮い立たせるには、まず未来に目的をもたせなければならなかった。

→とにかく未来の目的は大事。

P128したがうべきは、ニーチェの的を射た格言だろう。

「なぜ生きるかを知っている者は、どのように生きることにも耐える」

したがって被収容者には、彼らが生きる「なぜ」を、生きる目的を、ことあるごとに意識させ、現在のありようの悲惨な「どのように」、つまり収容所生活のおぞましさに精神的に耐え、抵抗できるようにしてやらねばならない。

→ニーチェの格言は深い。

P130生きるとはつまり、生きることの問いに正しく答える義務、生きることが各人に課す課題を果たす義務、時々刻々の要請を充たす義務を引き受けることにほかならない。

→生きるとは深い。

P130具体的な状況は、あるときは運命をみずから進んで切り拓くことを求め、あるときは人生を味わいながら真価を発揮する機会をあたえ、またあるときは淡々と運命に甘んじることを求める。だがすべての状況はたったの一度、ふたつとないしかたで現象するのであり、そのたびに問いにたいするたったひとつの、ふたつとない正しい「答え」だけを受け入れる。そしてその答えは、具体的な状況にすでに用意されているのだ。

→人生を進めていくとき、現象は様々だが、その時々に唯一の答えだけを受け入れて行かざるを得ない。

P131具体的な運命が人間を苦しめるなら、人はこの苦しみを責務と、たった一度だけ課される責務としなければならないだろう。人間は苦しみと向きあい、この苦しみに満ちた運命とともに全宇宙にたった一度、そしてふたつとないあり方で存在しているのだという意識にまで到達しなければならない。だれもその人から苦しみを取り除くことはできない。だれもその人の身代わりになって苦しみをとことん苦しむことはできない。この運命を引き当てたその人自身がこの苦しみを引きうけることに、ふたつとないなにかをなしとげるたった一度の可能性はあるのだ。

→運命としての苦しみとの対峙。

P134自分を待っている仕事や愛する人間にたいする責任を自覚した人間は、生きることから降りられない。まさに、自分が「なぜ」存在するかを知っているので、ほとんどあらゆる「どのように」にも耐えられるのだ。

→人生の自分が「なぜ」存在するのかを知れば、あらゆることにも耐えられる。

P135存在、それも模範的存在の直接の影響は、言葉よりも大きいものだ。

→他人の良いところから学ぶ。

P138人間が生きることには、つねに、どんな状況でも、意味がある、この存在することの無限の意味は苦しむことと死ぬことを、苦と死をもふくむのだ、とわたしは語った。

→人生には意味がある。

P145この世にはふたつの種族しかいない、まともな人間とまともではない人間と、ということを。このふたつの「種族」はどこにでもいる。どんな集団にも入りこみ、紛れ込んでいる。まともな人間だけの集団も、まともではない人間だけの集団もない。

→世の中にはまともな人間とまともではない人間が必ずいる。

第三段階 収容所から解放されて

P155収容所の人間を精神的にしっかりさせるためには、未来の目的を見つめさせること、つまり、人生が自分を待っている、だれかが自分を待っていると、思い出させることが重要だった。ところがどうだ。人によっては、自分を待つ者はもうひとりもいないことを思い知らなければならなかったのだ……。

→待っている人がいるということを思うことが大事だが、待っている人がいない人もいる。

157ふるさとにもどった人びとのすべての経験は、あれほど苦悩したあとでは、もはやこの世には神よりほかに恐れるものはないという、高い代償であがなった感慨によって完成するのだ。

→キリスト教においてと考えるけれども、神の存在は確かに大きいようだ。そう考えても収容所は壮絶な経験だったのだと考えれる。

帯:心理学者、強制収容所を体験する―飾りのないこの原題から、永遠のロングセラーは生まれた。<人間とは何か>を描いた静かな書を、

新訳・新編集でおくる。

人生に悩む人は読むべし

前半は、悲惨、無残、過酷、残酷、どんな形容詞でも足りないほどの強制収容所の実態が、抑えたトーンで描かれたルポルタージュです。

後半は、そんな環境下で作者が見いだした、生きるとはどういうことか、生きることの価値は何なのか、ということが、圧倒的な説得力で伝えられています。

人生で辛いことがあって、何のために私は生きているんだろう、とか、私はどう生きればいいんだろう、とか、悩んでいる人(私がそうでした)に、ひとつの回答を提示してくれます。

旧版は読んだことありませんが、新版は読みやすく、訳も問題ありません。

一点だけ。タイトルは、新訳の訳者は、旧訳への敬意をこめて、元のタイトルを残した、と述べていますが、若干違和感を感じました。前半の収容所ルポにはフィットするタイトルですが、後半の人生論にはちょっとそぐわない気がします。新しいタイトルをつけても良かった気がしますが、あまりに有名なタイトルなので、そのまま残したのでしょう。

Posted by ブクログ

収容所での悲惨な体験を心の面からアプローチしており、ここまでの極限状態でなくとも今にも通じる考え方が示唆されているところが良かった。

特に解放後の心理を書き込んでいるところは考えさせられた。

Posted by ブクログ

強制収容所に収監された精神科医の自叙伝。すべてに絶望するような状況で人間はどのように変化し、何に希望を持って日々生きていくのかを綴った本。安全に生きることができるこんにちにこそ、大事にしたい価値観や人間の本質を学ぶことができる。

Posted by ブクログ

第二次世界大戦中に、心理学者でユダヤ人である筆者が実際に体験したドイツにある強制収容所生活を記録したもの。内容としては、現代では考えられない獄中生活。劣悪な環境の中、重労働を強制され、食事もパン一切れと水に等しいスープのみの生活。監視兵からの暴力は当たり前。超過酷な環境の中で人間とは何かというものを筆者なりに説いた本。個人的な感想としては、自分も現在仕事でメンタルをやられて休職をしているが、「全然自分の方がマシじゃねえか…」と思ってしまった。むしろ恵まれすぎている環境で過ごしているんだなあと実感した。

Posted by ブクログ

ナチスの強制収容所での体験をまとめた本で、とても重く苦しい内容ではありますが、それ以上に胸に響く言葉がたくさん散りばめられている。

▼特に印象に残った言葉

・あたえられた環境でいかにふるまうかという、人間としての最後の自由だけは奪えない

→ハイパーハードボイルドグルメリポートを思い出す。どんな苦しい環境でも、そこでどう生きるか、振る舞うかは自分次第。

・わたしが恐れるのはただひとつ、わたしがわたしの苦悩に値しない人間になることだ

→わたしはわたしの苦悩に値しているのか?

・なぜ生きるかを知っている者は、どのように生きることにも耐える

→自分の人生の軸がしっかりしていれば、辛いことがあっても耐えられるということかな

・わたしたちが生きることからなにを期待するかではなく、むしろひたすら、生きることがわたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ

→この解釈が難しかった。人生が自分の思い通りになる、自分が人生を操っていると思いがちだけど、実際は自分の行動によって人生が変わっていく、自分は人生の従者だということ?

・自分を待っている仕事や愛する人間に対する責任を自覚した人間は、生きることから降りられない。まさに、自分が「なぜ」存在するかを知っているので、ほとんどあらゆる「どのように」にも耐えられるのだ。

→とても共感した。と同時に、自分を待っているものがない人間はどうすればいいのだろうか、という疑問が湧いた。

全体を通して、「生きるとは」について考えさせられる作品。

Posted by ブクログ

極限状態の人間の心理学を紐解いた作品。

感想となると稚拙になってしまうため、印象深い文を引用する。

「苦悩と、そして死があってこそ、人間という存在は初めて完全なものになるのだ。」p113

非収容者が、この言葉を残すことに驚いた。読み進めていると収容所には苦悩と死しかないように思えるからだ。

今生きている者で、苦悩がない者はいないのではないか。また、生物である以上人はいつか死ぬ。この二つがあってこそ人は完全なものになる。

苦悩はできればない方がいい。しかし、この苦悩こそが感情であり、人としての象徴なのかもしれない。、

Posted by ブクログ

極限の状態に置かれて初めて、「愛は人が人として到達できる究極にして最高のものだ」と悟る。凄惨な状態に置かれて精神が破壊されても、愛する人との美しい思い出を壊すことはできなかった。

Posted by ブクログ

わかりやすさと読みやすさはあるが、収容所のエピソードに対して、すとんと心に落ちてくる感覚のないものがいくつかあった。それが新訳の文体からくるものか、宗教色が強いからか、哲学として考えたときの違和感からくるものかわかりかねた。

また、あとがきの霜山徳爾氏の言葉から、これは旧版も読むべきだと強く感じた。

Posted by ブクログ

名著。

平易な文体で、理論も簡潔。共感を推奨し、「あなた」という人称によって、私たちは戦争の断片に触れることを許される。しかしそれゆえに誰からも読まれ(てしまい)、「ひとり歩き」を招いたのかもしれない。

Posted by ブクログ

残酷な話で読み進めるものが辛いかと思ったが、後半部分では「生きる意味」の解釈を通じて、今の自分の悩み事を享受できる心が生まれていた。漠然とした不安を感じたときに読むと良い。

Posted by ブクログ

同じ状況にあって、こんなにも事実と自分の感情を分別をもって書き分けられるのだろうか。ホロコーストという凄まじい惨状について語りながらも、心理学的アプローチを崩していないことにまずすごいと思ってしまった。

人間は環境によって、いかようにも変わってしまう。私たちは監視員側の人間を責められるのか、収容所内で非道な行いをした人を責められるのか…。同じ立場になったとき自分も絶対にそれをしないと言える人がいるだろうか。人間の一面を突きつけられるようで、こんな究極な局面に追い詰められることがない、平和な世界を望む思いが一層強くなった。

収容所では過去積み上げてきたものすべてが何の意味もなくなり、ただの数字として生活をさせられていた。そんななかでも失われない人間性って何なんだろう、って考えてしまう。

Posted by ブクログ

ユダヤ迫害の強制収容所の体験を書いたもの、内容はとても過酷で壮絶。

だけど、文章がとても詩的で どこか美しさを感じてしまう。翻訳によるものなのか、原文によるものなのかはわからないけれど。

そして、どこか 哲学的で 生きるとは何か、ということをとても考えさせられる。いつも読んでいる小説とは少し違った趣で、時には こういう作品を読むのもいいなと思う。

Posted by ブクログ

被収容者はショックの第一段階から、第二段階である感動の消滅段階へと移行した。内面がじわじわと死んでいったのだ。 感情の消滅や鈍磨、内面の冷淡さと無関心。これら、被収容者の心理的反応の第二段階の特徴は、ほどなく毎日毎時殴られることにたいしても、なにも感じなくさせた。この不感無感は、被収容者の心をとっさに囲う、なくてはならない盾なのだ。

忘れられない仲間がいる。誰もが飢えと重労働に苦しむ中で、みんなにやさしい言葉をかけて歩き、ただでさえ少ないパンのひと切れを身体の弱った仲間に分け与えていた人たちだ。そうした人たちは、ほんの少数だったにせよ、人間として最後まで持ちうる自由が何であるかを、十分私たちに示してくれた。あらゆるものを奪われた人間に残されたたった一つのもの、それは与えられた運命に対して自分の態度を選ぶ自由、自分のあり方を決める自由である。