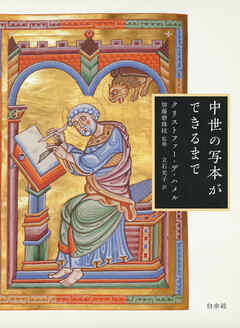

中世の写本ができるまで

解説を聞きながら鑑賞するような楽しみ

写本制作は盛期ルネサンスまで千数百年にわたって、多様な環境のもと、ヨーロッパの津々浦々で行なわれてきた。その特徴としてすべての事例にあてはまるものがないほどだ。本書はそんな中世の彩飾写本(彩色だけでなく金か銀が施されているものをこう呼ぶ)が作られる工程を、制作に携わったひとびとの視点に寄り添う形で、写本研究の第一人者が解説していく。

中世に使われていたインクやペンは、今日使われているものとは性質も製法も異なった。挿絵の中の写字生は現代のペンとは違った持ち方をし、文字もじっくり観察すれば、現代のアルファベットとは書き順が異なる。同様に、「挿絵のデザインは誰がどうやって決めたのか?」「インクで書き間違えてしまったら、どう対処したのか?」「羊皮紙ヴェラムの最高級品は本当に牛の胎児の皮製なのか?」といった、写本を鑑賞するうちに浮かんでくる疑問の数々が、オックスフォード大学ボドリアン図書館所蔵の写本を中心とする多数の図版とともに検討される。

西洋中世写本の愛好家にその魅力を伝えつつ、専門家にも貴重な写本の細部について、新たな世界を開いてくれる一冊。

中世の写本ができるまで のユーザーレビュー

中世の写本ができるまで の詳細情報

閲覧環境

- 【閲覧できる環境】

- ・ブックライブ for Windows PC(アプリ)

- ・ブックライブ for iOS(アプリ)

- ・ブックライブ for Android(アプリ)

- ・ブックライブ PLUS for Android(アプリ)

- ・ブラウザビューア

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。